わなこ

わなこ 痕跡を調べ、罠を仕掛けて獲物を待つ罠猟は、近年、狩猟免許所持者数が急増している狩猟ジャンルです。しかし罠猟は〝はじめの1匹目〟を得るまでの道のりは、銃猟に比べてはるかに難しいと言えます。

そこでこのページでは、罠猟で〝はじめの1匹目〟を得るまでに必要な知識と道筋をまとめています。

この記事の『まとめ』を見る

- 「わな」は法律で法定猟法として定められた猟具のこと

- 国内で使われている「わな」は「くくりわな」と「はこわな」の2種類が主

- 「くくりわな」は油断している相手を奇襲する罠

- 「はこわな」は獲物を油断させて騙し捕る罠

- わな猟は獲物の拘束や止め刺しが物凄く危険で難しい

- 色々と難しい「わな猟」は罠シェアリングを活用しよう!

詳しくは、この書籍をチェック!

STEP1.そもそも『わな』って何?

実際に罠を仕掛ける前に、まずは「そもそも罠って何?」という点を抑えておきましょう。罠猟には使用すると違法になる禁止猟法や危険猟法も絡んできます。違反を犯さないように知識を身に着けてください。

STEP2.くくり罠を知る

日本で使用される代表的な「わな」には、『くくり罠』と『箱罠』の2種類があります。どちらか一方を使ってもいいですが、できればどちらも使えるようになりましょう。

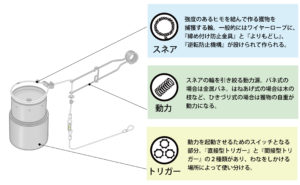

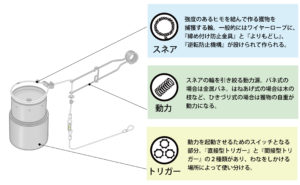

トリガー・バネ・ワイヤを組み合わせて作る罠

くくり罠はワイヤーを使って獲物の体の一部(主に足)を締め付けて捕縛するタイプの罠です。使用する材料はバネ、ワイヤー、トリガーの3つ。これらをうまく組み合わせて、最適なくくり罠を作ります。

慣れてきたら、くくり罠はカスタマイズする

初心者のうちは、罠猟具メーカーがセットで販売している『出来合いのくくり罠』を使うのをオススメしますが、慣れてきたら自分でカスタマイズできるようになりましょう。

くくり罠は捕獲する獲物の種類や、罠を埋める土地の気候、風土などによっても調整が変わってくるので、自分の猟場にベストマッチしたくくり罠を作ってみましょう。

奇襲でしとめろ!『くくり罠猟』

くくり罠は持ち運びが簡単なので大量に仕掛けることができます。しかし、ピンポイントで罠の“トリガー”を踏ませたり獲物にバレないようにしかける方法など、仕掛けるのはかなりのテクニックが必要です。

非常に危険性を伴う罠でもあるので、しっかりと取り扱い方を学びましょう。

初心者でも捕獲しやすい誘引捕獲のテクニック

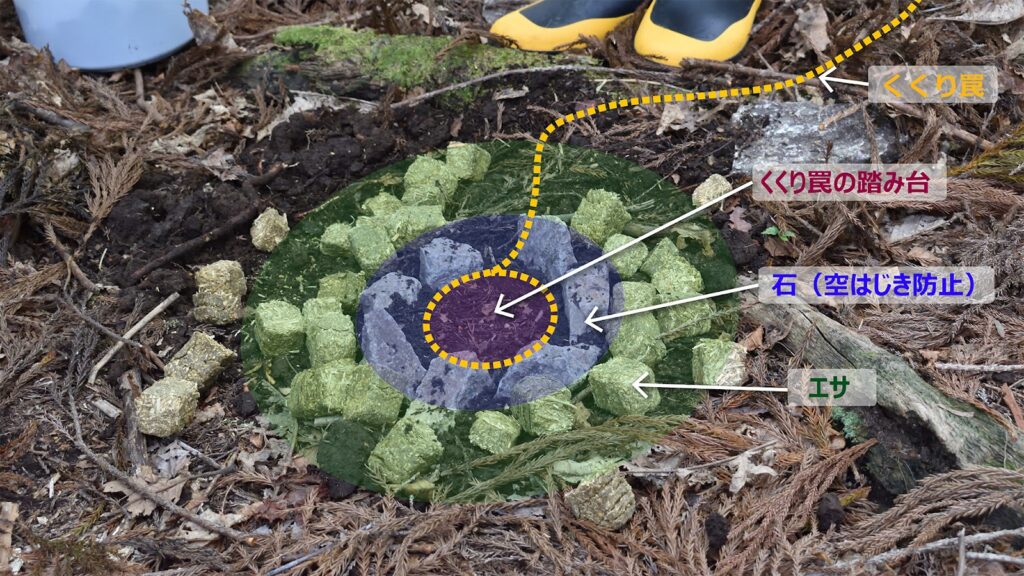

くくり罠には、エサを撒いて獲物をおびき寄せて捕獲する『誘引捕獲』というテクニックがあります。獲物が通るポイントを正確に予測することは難しいですが、誘引捕獲であれば初心者でも比較的簡単に獲物を捕まえることができます。

もちろん誘引捕獲は『万能』な猟法というわけではありません。実施するうえではメリット・デメリットをよく理解しておきましょう。

STEP3.箱罠を知る

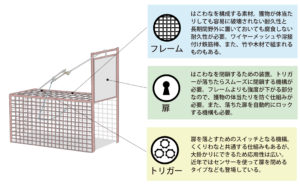

檻・扉・トリガーを組みわせて作られた罠

箱罠は、檻(フレーム)、扉、トリガーを組み合わせて作った罠です。箱罠は一度購入してしまうと、くくり罠のように仕様を大きく変更することができません。なので購入する前にどのようなタイプが自分にとって扱いやすいか、考えておきましょう。

騙してしとめろ!『箱罠猟』

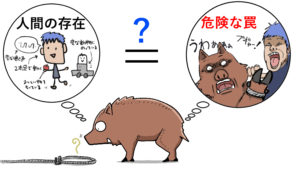

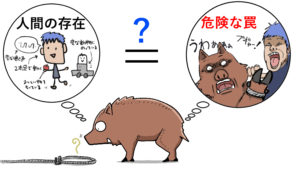

箱罠はくくり罠に比べて手間がかからない猟法ですが、決して“簡単”というわけではありません。なんせ箱罠は、初めから『罠』が丸見えなので、近寄ってくる獲物は警戒心を持ちます。

そこで箱罠猟では“詐欺師”のように、ジックリと獲物の警戒心を解いていくことが重要になります…性格が出ますね。

STEP4.拘束・止め刺し

罠猟では、罠にかかった獲物はまだ生きているので、この獲物の息の根を止める『止め刺し』をしなければなりません。しかし罠にかかった野生動物は、死に物狂いで逃げようと暴れます。よって止め刺しでは、獲物の動きを拘束する方法や、素早く絶命させる方法を身に着けておかなければなりません。

止め刺しは超危険!逆襲されることもある

罠をしかけて獲物を捕獲するところまでは初心者でもできます。しかし、止め刺しを『安全に』行うのは、かなりの練習がひつようになります。

罠にかかって怒り狂う野生動物は、チャンスがあればこちらに反撃を仕掛けようとします。止め刺しは非常に危険性が高いので、しっかりと知識を身に着けておいてください。

STEP5.罠シェアリングを活用する

罠猟をはじめるうえでは『罠シェアリング』という活動についても知っておきましょう。これは複数人で手間や費用、知識などを分担して行う罠猟のスタイルです。

正直な話、初心者が罠猟を一人でやろうというのは“無謀”です。まず初めは罠シェアのような団体に入って罠猟の基本を学び、十分知識と技術を身につけてからソロで活動するようにしましょう。

まとめ

- 「わな」は法律で法定猟法として定められた猟具のこと

- 国内で使われている「わな」は「くくりわな」と「はこわな」の2種類が主

- 「くくりわな」は油断している相手を奇襲する罠

- 「はこわな」は獲物を油断させて騙し捕る罠

- わな猟は獲物の拘束や止め刺しが物凄く危険で難しい

- 色々と難しい「わな猟」は罠シェアリングを活用しよう!

狩猟免許まとめ

記事が見つかりませんでした。