銃猟ハンターが猟期前にやっておかないといけないのが照準器のゼロイン調整です。しかし、初心者の人にとってはこの「ゼロイン調整」がいったい何なのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか?そこで今回はゼロイン調整について詳しくお話をします。〝我流〟ではありますが難しい計算を少し楽にする方法などもお伝えしたいと思います。

なお、今回のゼロインに関するお話は、スコープの仕組みや各種ダイヤルの意味を知っておかないとわからないので、初心者の方はまず下記ページをご参考ください。

この記事の『まとめ』を見る

- 弾は斜方投射されるので、照準器のゼロイン調整が必要になる

- スコープの「UP→」、「LEFT→」という表記は、「弾痕が移動する方向」を示す

- ダイヤルを何メモリ回すかは計算が必要だが、1.6×距離定数×調整したい距離[cm]で簡易計算できる

ゼロイン調整をする場所

ゼロインは射撃場で試射をしながら合わせます。国内の射撃場は、50m、100m、150m、300mがあるので、ゼロインも50、100、150、300mのいずれかに合わせるのが一般的です。本土の狩猟では100m、北海道では300mで合わせることが多いようです。

場所によっては50m、100m以外のところもある

余談ですが、最近私の行っている射撃場は40mしかありません(笑)。場所の問題で40mが限界だったそうです。教習射撃や技能講習を行う射撃場は必ず50m以上ありますが、私営の射撃場では意外とこういう場所もあったりします。一応、覚えておいてください。

ゼロイン調整に必要な道具

ゼロイン調整には、的紙とスポッティングスコープ、ガンレストが必要になります。的紙は射撃場に売ってますが、ゼロイン調整では点数を確認する必要は無いので、家で的を印刷した紙を使う人もいます。

低倍率スコープの場合はスポッティングスコープが必要

スポッティングスコープは、射座から弾痕を確認するための道具です。100mを超える距離の場合、最大倍率12倍程度のスコープでは弾痕が確認できなかったりします。そこで、最大倍率60倍ほどあるスポッティングスコープを覗いて確認を行います。

銃をしっかりと固定するガンレスト

ガンレストは銃を固定するための道具です。ゼロイン調整では構えたときの体のブレが銃に伝わらないように、台に固定して射撃をします。このような射撃をベンチレスト射撃といいます。

ガンレストが無ければバックなどを使おう

ちなみに、スポッティングスコープやガンレストは買うと結構高いです。なので、私はどちらも持っていなかったりします。弾痕の確認は射撃後に的を見に行っていますし、ガンレストも弾を入れていくバッグを前レストにして撃っています。

他のライフルマンからしてみると怒られそうな方法ですが、それでも十分にゼロイン調整は可能です。もちろん、良い道具があるのに越したことはありませんが・・・。

とりあえず照準を合わせて撃ってみる

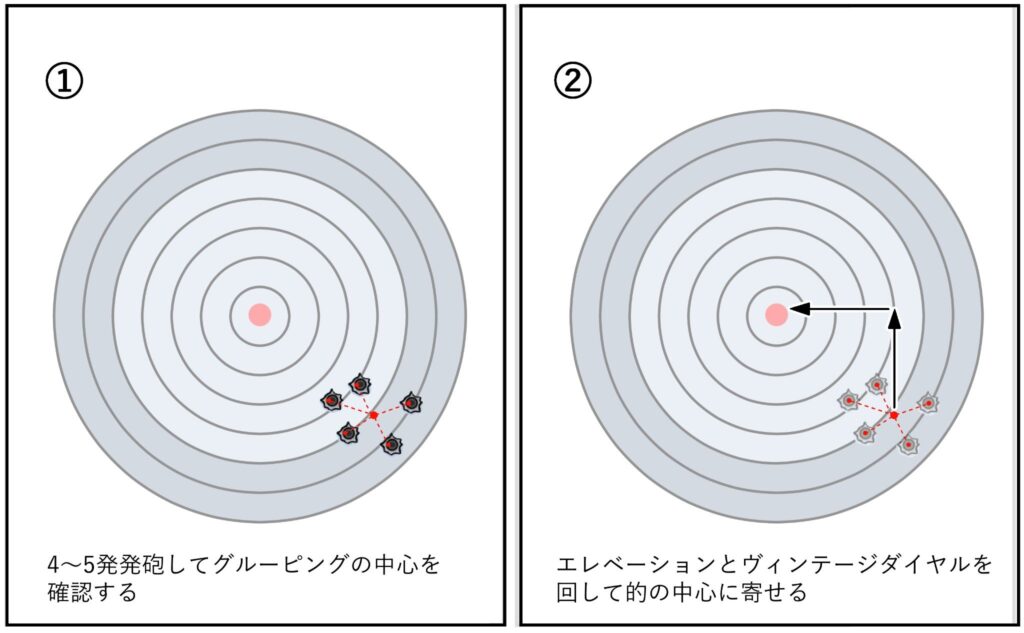

銃をガンレストにセットしたら、スコープを覗いてレチクルの中心を的紙の中心に合わせます。そして、深呼吸をして落ち着いたら力まずトリガーを絞っていきます。とりあえず3~5発ぐらい撃ってみましょう。

弾を撃ち終わったら、スポッティングスコープで的紙の弾痕を確認しましょう。弾痕はある程度の広がりを持っており、これをグルーピングといいます。

このグルーピングを円としてイメージし、その中心がどこなのかを確認します。そして、弾痕の中心が的の中心から「縦方向に何センチ、横方向に何センチ」離れているか確認しましょう。

弾痕が“まったく”外れているときの対処法

銃とスコープの初めてのゼロイン調整をするとき、取り付けが悪く弾が的紙にまったく入らないことがあります。このときの”大雑把”な合わせ方をご紹介します。

ボルトアクションの場合はボルトを抜いて覗いてみる

まず、私が使っているようなボルトアクションの場合、ボルトを引き抜くと銃身内部を薬室側から覗き込むことができます。そこで、銃身から何か目印になる物を覗いておき、その状態で銃をガンレストなどに固定します。

次にスコープを覗き込むと、銃身から見た目印がレチクルの中心からズレて見えます。そこで目印に合うようにスコープのレチクル位置を調整します。この状態で射撃をすれば、結構な精度で初めの射撃が的の中心付近に命中します。

自動銃などはボアサイターを利用する

自動銃の場合は薬室側から銃身内部を覗き込むことができません。そこで、大きな的紙の四隅を撃つことから始めることで、どちらの方向に大きくズレているのか把握できます。

やみくもに射撃するのが嫌な人には、ボアサイターというアイテムがあります。これはレーザーポインターが内蔵された薬莢で、薬室に込めることで銃口からレーザー光が発射されます。このレーザー光が当たった場所にレチクルの中心を合わせることで、大雑把な調整を行うことができます。

スコープのダイヤル

グルーピングの中心が的紙の中心からどのくらい離れているかがわかったら、スコープのダイヤルを回して調整します。

目盛りのみかた

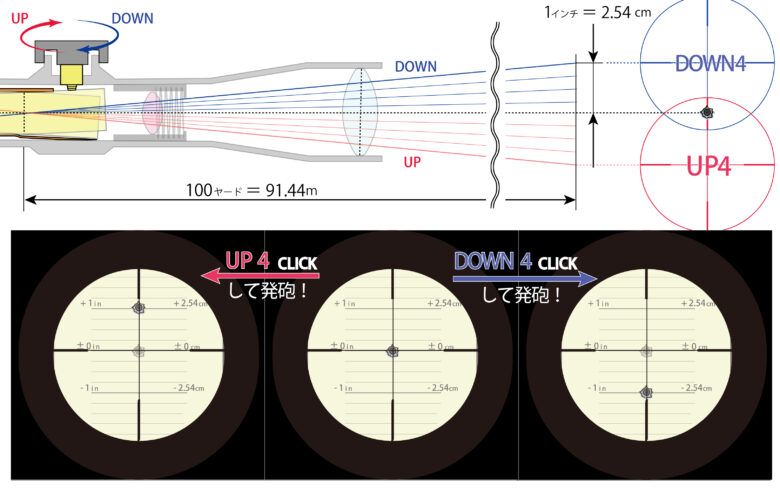

照準の調整は、スコープに付いているエレベーションダイヤル(上下の調整)とヴィンテージダイヤル(左右の調整)を回します。

ここで覚えておいて欲しいのは、ダイヤルに描かれた「UP →」や「LEFT→」という表記は弾痕の移動を表しています。

例えば、弾痕が的紙の中心よりも下に付いたとします。このとき私たちは弾痕を“上げる”ように調整したいので、スコープのエレベーションダイヤルの「UP→」方向にダイヤルを回します。逆に弾痕が上に付いた場合は、弾痕を“下げる”必要があるため、「UP→」の逆向きにダイヤルを回します。

左右のヴィンテージダイヤルも同じです。弾痕が的の中心よりも右側に付いたら、弾痕を左に動かしたいので「LEFT→」の方向に回します。逆に、中心よりも左に付いたら「LEFT→」の 逆向きに回します。

スコープの目盛り

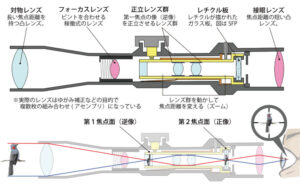

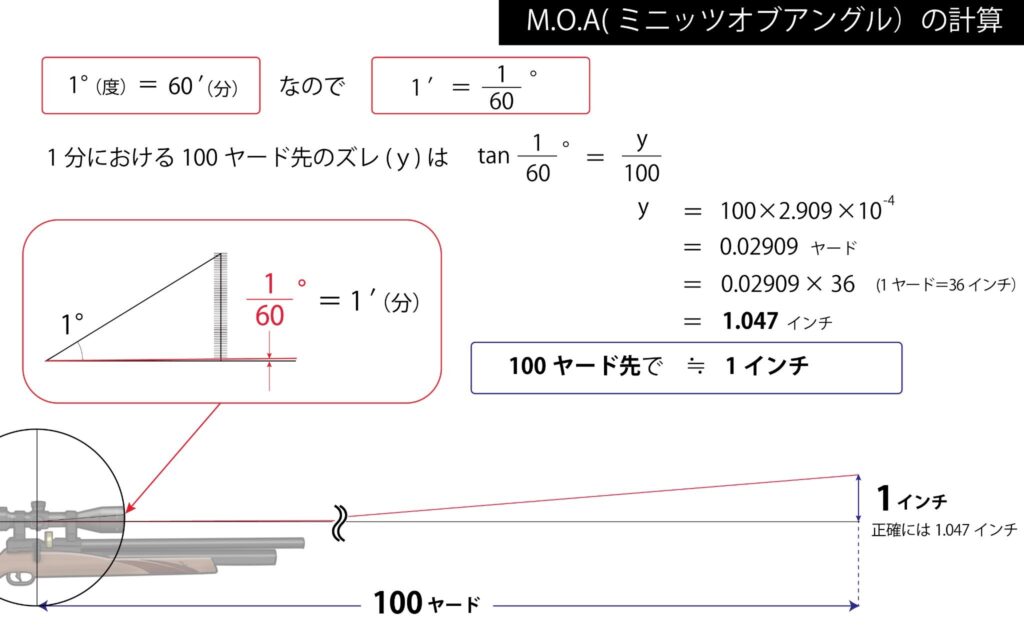

スコープの1クリックにおける照準の補正距離は、M.O.A.(ミニッツ オブ アングル)という単位が用いられます。これは、ダイヤルを1クリックすると1分(=60分の1度)照準線が動くことを意味しています。

難しそうに聞こえますが、要は上の図のように100ヤード先の高さ約1インチを表していると覚えておきましょう。

スコープの目盛りには「1/4MOA」や「1/4MIN」または「1/4″」という表記がありますが、これはつまり、「1クリックすると100ヤード先で照準が1/4インチ動く」ことを意味しています。

メモリを回す回数を計算する

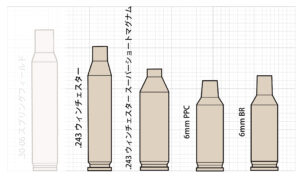

例えば、100mで射撃をしたさいに、グルーピングの中心が的紙の中心から右に20㎝ズレていたとします。このとき回すダイヤルと向きはいくらになるでしょうか?

計算をしてみると、上の図のようになります。

スコープのダイヤルは、100ヤード(91.44m)で1/4インチ(0.635cm)動くので、100m先なら0.694cmになります。これを20㎝分補正したいので、20 ÷ 0.69 =28.81 ≒ 29クリック。つまり「LEFT→」の方向に29目盛り、ダイヤルを回せば良いというわけです。

狩猟用であれば近似値で十分

この計算ですが、「ヤード」や「インチ」で考えると頭が痛くなりますよね?なので、私の場合は100ヤードを100m(本当は91.44m)、1インチを2.5cm(本当は2.54cm)で考えています。

上の計算を近似で行うと、100ヤード≒100m先で、ダイヤルは1クリック=1/4インチ ≒ 2.5 ÷ 4 =0.625cm。20センチを補正するためには20 ÷ 0.625 = 32クリックとなります。

正確な計算より3クリック分ズレますが、実猟における影響はほとんどありません。もし気になるようであれば、もう一度撃って微調整しましょう。

ゼロイン距離が変わる場合の例題

スコープのダイヤルを何回回すかの計算は、結構面倒くさいですよね?特に私のように50mでゼロインをする場合、100ヤードを50mに補正する必要があるので、さらに厄介です。

しかし、実はもっと簡単に「ざっくり」とダイヤルを回す回数を求める方法があります。その方法については今回のお話の最後に書きますので、とりあえず

Q:50mの距離で5cmのズレを合わせるためには何クリック必要?

この問題について考えてみてください。

実猟的なスコープ調整方法

さて、ここまでで「ちゃんとした」ゼロイン調整についてお話をしてきましたが、私のやり方は少し違い、結構簡略化しています。

このようなことを書くと静的射撃をする人からは怒られそうですが、山では同じ姿勢で撃てるとは限りません。足場や銃の保持、撃つときのわずかな動きでも、数センチ程度のズレは簡単に発生してしまいます。

もちろんスコープをピッチリ合わせておくことは精神的に良いことですが、実猟的には私の調整方法でも必要十分だったりします。

第二ゼロイン

私は50mでゼロインしてあります。「ライフルなのにそんな近距離で大丈夫なの?」と疑問に思われそうですが、私の使っている弾では、150mほどでもう一度ゼロインします。いわゆる第二ゼロインという考え方です。

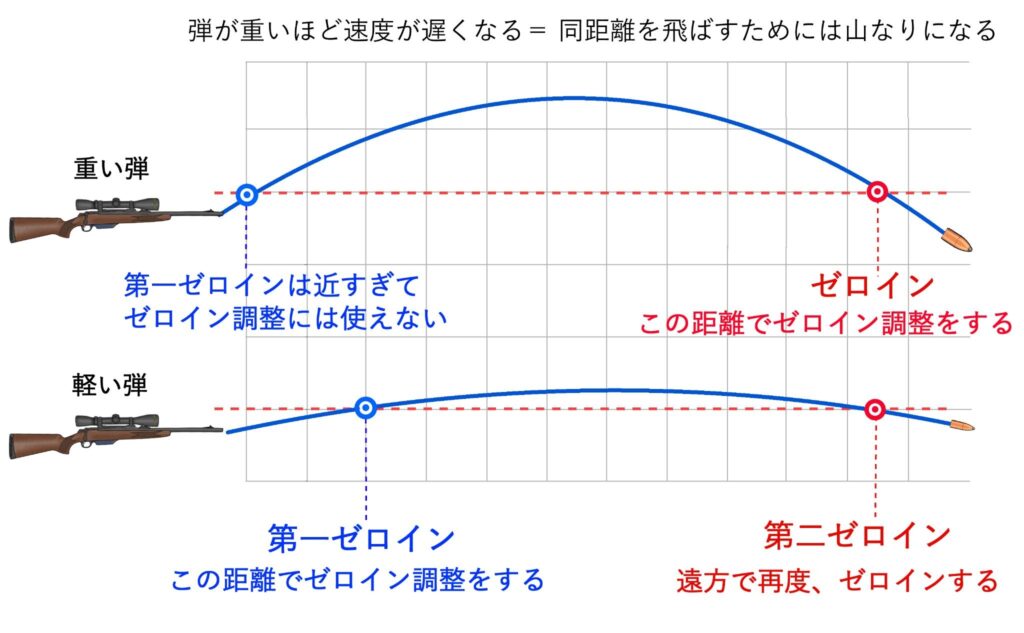

原理的にゼロインは、照準線を2回通ることになります。しかし一般的な弾頭は、大きく山なりに斜方投射をするために、初めに照準線と交わる距離(第一ゼロイン)が近くなります。

しかし私が使っているような軽量弾であれば弾速が早いため、遠距離でもドロップは小さくなります。すなわち、第一ゼロインが遠くになるため、この距離でゼロイン調整をすることができます。

第一ゼロインでゼロイン調整をすると、遠距離で落下してきた弾が再び照準の中心を通ります。これが第二ゼロインという考え方です。

私の場合は、第一ゼロインが50mになるように調整しています。すると、私が使用している弾では150m先が第二ゼロインになるため、遠近両方で狙いやすくなるのです。

猟師的ザックリ補正

ゼロインによって精密な射撃が可能になりますが、実際の猟ではいつも獲物が同じ距離にいることはありません。そこで、ざっくりと「この距離ではこの辺に当たる」ということを覚えておくと良いでしょう。

距離間隔でどのくらいドロップするか覚えておく

例えば私の場合、100mほど先では照準の2~3cm上に着弾することが経験的にわかっています。よって、猟場で獲物との距離をいちいち計ったりせずとも、「獲物がだいたい50m先にいたら照準の中心、100mさきならちょっと下、150m先なら中心」と体感的に撃つようにしています。またこれに加え、『撃ち下ろしも撃ち上げも、上に着弾する』ことを頭に入れています。この情報だけ覚えておけば、大抵どのような状態でも狙うことができます。

ドロップがわからなければ“撃たない”選択も

軽量高速弾はドロップしにくいので、少々ゼロインとの距離が離れていてもあてやすいです。ただ、ゼロインから極端に離れている場合は、そもそも撃たないようにしています。無理して撃つより、次のチャンスのために撃たないという考えです。

例題の答え

さて、さきほど質問した『50mの距離で5cmのズレ』を補正するクリック数ですが、わかりましたでしょうか?答えは16クリックです。簡易的な方法の説明の前に、まずはちゃんと計算してみましょう。

ズレに対する目盛りのクリック数を計算する

まず、スコープのダイヤルを1回まわすと、1/4インチ ≒ 2.54 ÷ 4センチ =0.635センチ、調整することができます。今回5㎝ズレていたということなので、5÷0.635 = 7.87 ≒ 8メモリ回す必要があります。ここまでは初めにお話したクリック数の求め方と同じですね。

撃った距離で補正する

しかし今回は50mで射撃をしています。スコープは『100mで2.5cm補正できる』ため、50mで撃った場合は『1クリックで1.25cm』補正されます。つまり50mで調整する場合は、100mで調整するときよりも2倍クリック数を多くする必要があります。

よって、実際に回す目盛りは8 × 2で16クリックとなります。

実猟式のクリック数簡易計算法

以上が順を追って考えた場合ですが、計算に小数点が出ると面倒くさいですよね?そこで私は次のように考えています。

5cm(ズレ)÷ 2.5cm(100mで)×4(1/4クリック分)×2(50mなので倍)=16クリック

計算的にはムチャクチャですが、↑の数式だと考えるのが楽です。

もっと簡単に、

『4(1/4クリック分)÷ 2.5cm(100mで)』= 1.6を『スコープ定数』、

50mでの射撃なら2、100mなら1、300mなら1/3を『距離定数』と考えてみましょう。

すると、

クリック数=1.6 × 距離定数 ×ズレ [cm]

という簡単な式になります。

つまり、グルーピングから何センチ補正するか確認したら、とりあえず『1.6』をかけます。さらに、50mの距離なら2、100mなら1、300mなら1/3を掛けることで、だいたいのクリック数を求めることができるというわけです。

まとめ

- 弾は斜方投射されるので、照準器のゼロイン調整が必要になる

- スコープの「UP→」、「LEFT→」という表記は、「弾痕が移動する方向」を示す

- ダイヤルを何メモリ回すかは計算が必要だが、1.6×距離定数×調整したい距離[cm]で簡易計算できる

まとめ記事にもどる

関連記事