近年狩猟業界では、わな猟免許を取得者数が増えています。しかし実際の罠猟には様々な困難があることをご存知でしょうか?「免許は取ったはいいものの、結局1回も出猟しないまま有効期限が過ぎてしまった」なんて人がものすごく多いのが、罠猟のリアルです。そこで今回は、”新しい罠猟”の仕組み『罠シェアリング』についてお話しします。

罠猟は“困難”だらけ!

皆さんは『罠猟』に対してどんなイメージを持っていますか?もし「銃猟よりも簡単」、「銃猟よりもお金がかからない」、「罠をしかけたら後は待つだけ」などと思っているのであれば、それは大間違いです!

確かに罠猟を始めるのは、銃猟(第一種銃猟免許・第二種銃猟免許)よりも手間や費用はかかりませんが、実際にはじめてみると様々な“困難”が待ち受けているのです。

罠猟は意外とやる事が多い

| 装備の購入 | 罠・工具類の選定・購入 |

| 止め刺し用具・保定具の選定・購入 | |

| 解体用具・運搬車両の選定・購入 | |

| 段取り | 猟具・道具類の保管場所・修理作業等の場所を確保 |

| 解体場所(水場)の確保・残滓の処理方法確認 | |

| 解体したジビエの保管場所・おすそ分け先の確保 | |

| 罠の設置 | 設置エリアの調査(地元の人への根回し) |

| 罠設置場所の見切り | |

| 罠の架設・偽装、トレイルカメラ・発信器等・標札の設置 | |

| 見回り | 原則毎日の見回り |

| 空ハジキ・故障時の修理・再設置 | |

| 捕獲できない場合の移管作業 | |

| 止め刺し | リスクアセスメント・獲物の保定 |

| 止め刺し作業・血抜き | |

| 猟場から引き出し・車両へ乗せる作業 |

上は罠猟でやることをザっとまとめた表です。いかがでしょう?結構面倒臭くないですか?銃猟は確かに鉄砲を所持するまでは大変ですが、“狩猟”自体は1日で完結します。しかし罠猟は場所の選定から見回りまで、かなり長い日数をかけて取り組まなければなりません。

罠猟は意外とお金がかかる

| 猟具 | わな猟具一式 | |||

| 補修部品 | 替えワイヤー(100m) | |||

| 替えバネ | ||||

| くくり金具 | ||||

| 替えスリーブ | ||||

| ワイヤストッパー類 | ||||

| 針金 | ||||

| 錆止め塗料 | ||||

| 工具類 | スエージャベンチタイプ | |||

| ワイヤーカッター | ||||

| マルチツールボックス | ||||

| わな設置道具 | ハンマー | |||

| 剣先スコップ | ||||

| ペンチ | ||||

| モンキーレンチ | ||||

| フレームバッグ | ||||

| 刃物類 | 止刺しナイフ(剣鉈) | |||

| ユーティリティナイフ | ||||

| 引き出し用具 | 電動ウィンチ | |||

| ソリ | ||||

また罠猟は意外とお金もかかります。猟具や工具類の購入には最低でも5万円から10万円は必要です。これに狩猟免許取得費用と毎年の狩猟者登録費用を合わせると、罠猟をはじめるためには9万円以上かかる計算になります。

獲物の止め刺しが大変!

罠猟において初心者が一番つまづきやすいポイントが、罠にかかった獲物の『止め刺し』です。正直な話、罠で獲物を捕獲するのは初心者でもできます。しかし、捕獲された『怒り狂う野生動物』を目の前に、安全かつ効率的に止め刺しをするのは、プロでもなかなか難しいことです。

獲物がとれても、その処分が大変!

晴れて獲物を止め刺しできたとしても、罠猟では大きな試練が立ちふさがります。それが「肉はどうするの問題」です。

イノシシやシカを捕獲すると、1頭あたり20㎏から50㎏近くのジビエが手に入ります。これは「ハッピー」なように聞こえますが、こんな大量の肉、冷蔵庫のどこに入れておくって言うんですか!

つまり罠猟では止め刺ししたあとの解体場所の確保をはじめ、肉の貰い先の確保、残滓の処理方法などを考えておかなければならないのです。

罠猟をシェアしよう

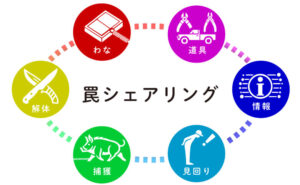

ここまでで述べたように、一人で罠猟を始めるというのは非常に厳しいのが現実です。そこで近年日本全国で広がっている活動が『罠シェアリング』です。

猟具をシェアする

罠シェアリングでは、みんなでお金を出し合って、罠猟に必要な猟具や工具類を購入します。ご存知の方も多いと思いますが、銃猟に使用する散弾銃やエアライフルといった銃は、他人とシェアして使うことができません!しかし『わな』の場合はそういった縛りは無く、設置するときの鑑札を掛け変えるだけで、誰でも使うことができます。

情報をシェアする

日本の森や山には、必ず誰かしら持ち主がいます。よって、そこに罠を設置するには、その土地の持ち主を探して許可を得る必要があります。その所有者が国や市町村であればわかりやすいのですが、個人が所有者であったり、複数人が所有権を持っていたりすると、探し出すのはかなり厄介です!

そこで罠シェアリングでは『猟場情報』のシェアも行います。山の持ち主からしても、誰やら彼やらがやって来て『罠設置の許可』を要求して来るよりも、1つの団体が代表して許可を貰いに来た方が手間が省けます。

人手をシェアする

罠シェアリングではメンバー同士で、見回りや止め刺し、引き出し、解体などの作業をシェアします。特に見回り作業は、仕事が休みの人に代表して行ってもらう方がはるかに効率的です!

また止め刺しのときもメンバーにベテランが居れば、初心者でも安全に止め刺しをすることができます。

猟果をシェアする

罠シェアリングで獲れた獲物は、メンバーで均等に分配します。罠シェアリングではさらに、普通は捨てられてしまう毛皮や骨、角などの部位も欲しい人に分配します。

罠猟免許を持っていない人でも参加できる

罠シェアリングの良いところは『罠猟免許を持っていない人でも参加できる』という点です。もちろん、罠の設置は『わな猟免許』が無ければできませんが、止め刺しの補助や、獲物の運び出し、解体などは免許が要りません。

「狩猟には興味ないけど、解体やジビエ料理には興味がある」という人も、罠シェアリングであれば参加できるのです。

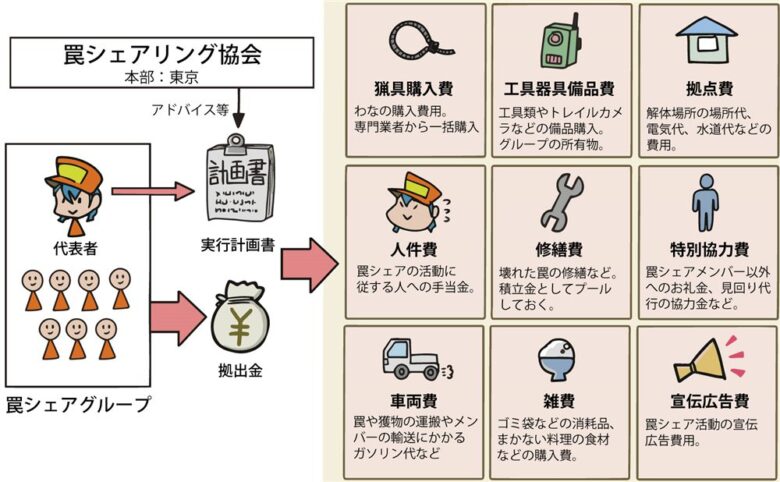

罠シェアリングの運営

「罠シェア」という名称に限らず、現在日本全国には似たような活動が増えてきています。よって、運営方針はその団体を管理する運営者によって変わりますが、弊社(株式会社チカト商会)が協力している『罠シェアリング™』に関しては、次のような形で組織が運営されています。

罠シェアリング™のスタッフ手当

罠シェアリング™ではメンバー内で活動時間に差がある場合、活動時間の差分を人件費として受け取ることができます。

例えばメンバー内で20時間罠シェア活動に参加できた人がいた場合、他のメンバーの活動時間の平均が10時間だったとすると、10時間分の活動を拠出金から”スタッフ手当”として受け取ることができます。

ただし猟果については、実働時間や拠出金額の大小に関係なく、メンバー全員へ均等に配分されます。

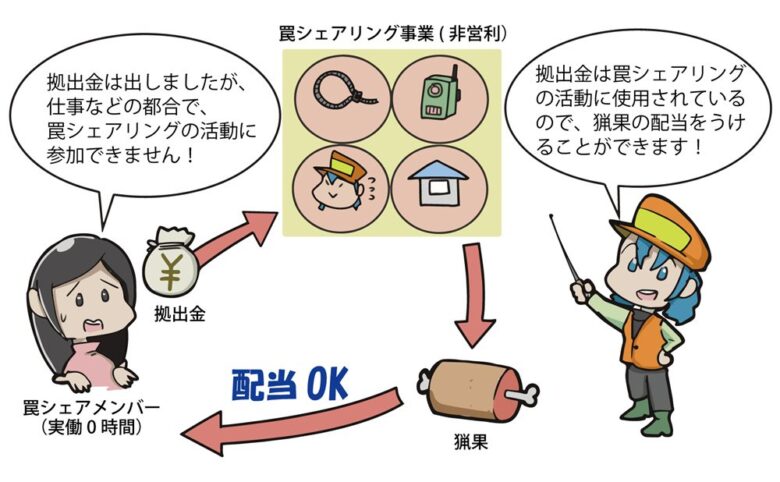

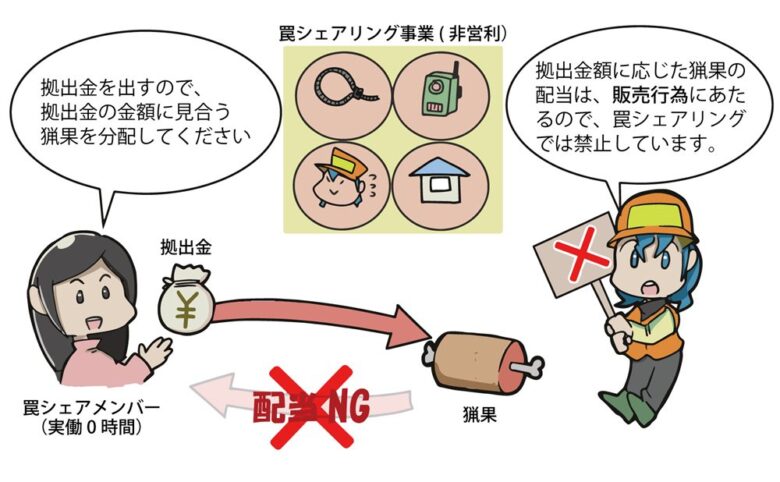

実働0時間の罠シェアメンバーに対する配当

罠シェアリング™では、『罠シェアメンバーに参加したはいいものの活動に参加できなかった』というメンバーでも猟果の配当を受けられます。

拠出金は肉の配当を補償するものではないことに注意

ただし注意が必要なのは、罠シェアリング™は拠出金額が肉の配当を補償するものではありません!例えばあなたが罠シェアリング™に対して5万円を拠出した場合であっても、「5万円相当のジビエ」が保証されるわけではありません。

罠シェア活動を拡げよう!

罠シェアという『新しい狩猟のシステム』についてお話をしてきましたが、実を言うと罠シェアという考え方は、まったく『古い狩猟のシステム』だと言えます。

狩猟の“分業”はあたりまえ

なぜなら人類は、もともと大勢で協力しあって狩猟を行っていたからです。みんなで協力して狩猟をし、猟果を全員で分かち合う。科学技術が進んだ現在では確かに一人で狩猟ができるようになりましたが、人類20万年の歴史では、狩猟は分業するのが当たり前だったのです。

この罠シェアというシステムは、一見、ものすごく先進的な取り組みのように思えますが、実は最も原始的。人間の本質に会った狩猟のシステムなのだといえます。

すでに「罠シェア」をされている団体様はご連絡ください

「すでに罠シェアのような活動をしている」という方はご連絡ください。株式会社チカト商会では「罠シェアリング™」に限らず、日本全国で同じような活動をされている団体を応援しています!

当方では現在、「全国罠シェアマップ」の作成を進めています。ご連絡をいただけましたら、貴団体のプロモーション(無料)、また当サイトから発リンクいたします。よろしくお願いいたします。

自分の地域で「罠シェア」を始めたい!という方へ

今回の話を読んで「自分の地域でも罠シェアを拡げたい」という方がいましたら、下記ページも併せてご覧ください。会則のひな型を無料で公開しています。

まとめ

- 罠猟は、猟具の準備から、段取り、罠の設置、見回り、回収まで、やることがとても多い

- 罠猟の負担と獲物をシェアするのが罠シェアリングという活動

- 罠シェアに参加できる頻度の格差によって、供出金から報酬を得られる制度がある

前の記事

まとめ記事にもどる