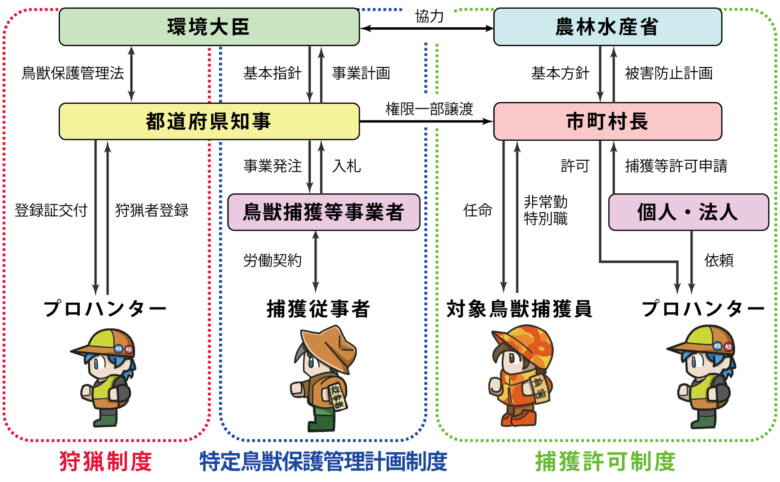

あまり知られていない事実ですが、狩猟で収入を得る『猟師』という職業は、現代の日本においても存在します。しかし、収入を得る方法は1つではありません。そこで今回は猟師になるために知っておかなければならない、「狩猟制度」「捕獲許可制度」「特定鳥獣保護管理計画制度」という3つの制度と、そこから収入を得る具体的な方法について解説します。

この記事の『まとめ』を見る

- 鳥獣被害対策実施隊で捕獲活動を行い、報奨金を受け取る(捕獲隊員)

- 指定管理鳥獣捕獲等事業を請ける法人に入り、捕獲事業者として活動する(サラリーマン猟師)

- 法人や個人と直接的に鳥獣被害対策の契約を結ぶ(プロハンター)

詳しくは、この書籍をチェック!

まずは『狩猟制度』のおさらい

本題に入る前に、まずは一般的な「狩猟」のルールである狩猟制度についておさらいをしておきましょう。なお、「狩猟制度って何?」という方は、この記事を理解するのは難しいです。まずは下記記事で狩猟制度の基本をおさえておきましょう。

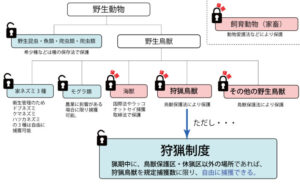

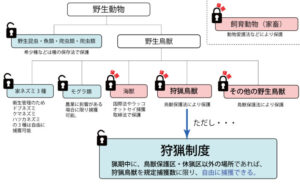

日本の野生鳥獣はすべて〝保護〟されている

日本国内には、約780種類の野生鳥獣(野生哺乳類:約130種、鳥類:約650種)が生息しています。これらの野生鳥獣は、鳥獣保護管理法によって原則として保護されており、許可なく捕獲することは禁止されています。例えば、公園のハトを1羽でも捕獲すれば違反となります。

特定条件で保護が解除される「狩猟鳥獣」

ただし、野生鳥獣の中には、以下の条件を満たす場合に限り、例外的に捕獲が認められている種類が存在します。これらの野生鳥獣を「狩猟鳥獣」と呼びます。

- 特定の期間中(猟期)

- 鳥獣保護区・休猟区・神社仏閣など特定エリア以外の場所

- 禁止猟法以外の方法(法定猟法または自由猟法)

- 法定猟法においては、活動する年度・都道府県ごとに狩猟者登録を受けていること

これらの条件を満たして狩猟鳥獣を捕獲することを、日本では「狩猟」と呼びます。

人間社会に害をなす野生鳥獣にはどう対処するのか?

狩猟制度によって狩猟鳥獣を捕獲することは可能です。しかし、狩猟鳥獣以外の鳥獣や、猟期以外の時期に農作物を荒らす鳥獣などは、狩猟制度では捕獲できません。

そこで、日本の法律では、狩猟制度とは別に、捕獲許可制度という別の制度を設け、これらの鳥獣の捕獲を可能にしています。

捕獲許可制度

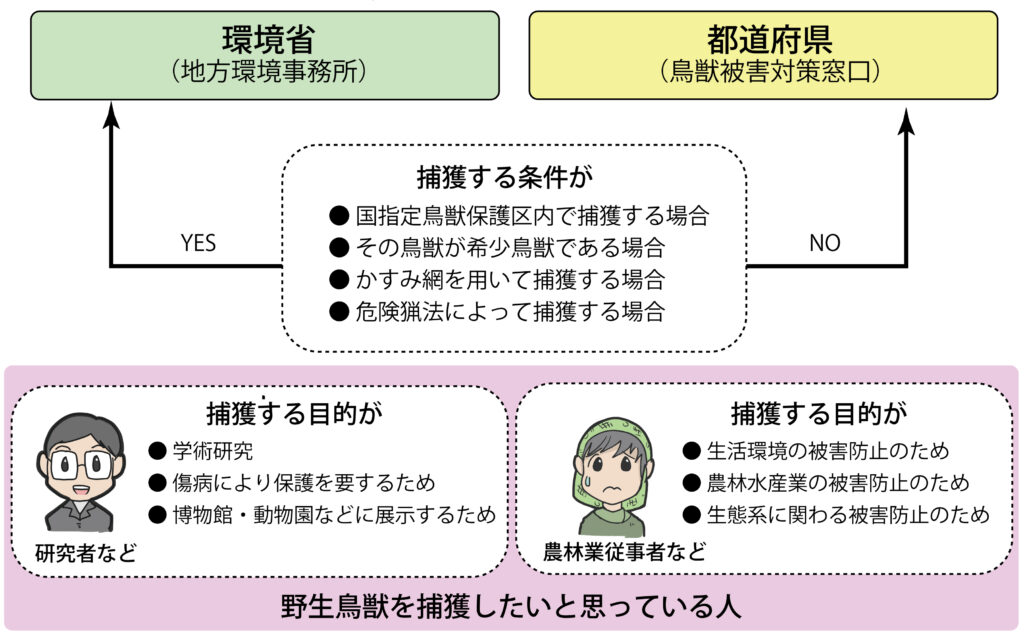

捕獲許可制度は、野生鳥獣を捕獲したい人が行政に申請し、〝許可〟を得ることで対象の野生鳥獣を捕獲できる制度です。

この制度は狩猟制度とは別物なので、対象の鳥獣が狩猟鳥獣でなくても問題ありません。また、鳥獣保護区や猟期という制限もありません。

農林水産業被害防止に利用ができる

捕獲許可制度は、「研究目的」や「傷病の鳥獣を保護するため」などの目的でも利用されますが、特に「農林業被害の防止や人的被害、生態系破壊の防止」を目的とした野生鳥獣の捕獲は、「有害鳥獣捕獲」と呼ばれています。

一般的に、捕獲許可制度の申請先は、地方環境事務局(環境省管轄)になります。しかし、有害鳥獣捕獲の条件であれば、都道府県の鳥獣被害対策担当係が窓口となります。

捕獲許可では対応が遅すぎるという問題がある

捕獲許可制度は、制約が多い「狩猟」に対して、行政からの許可が下りればどのような種類の鳥獣であっても捕獲できます。そのため、この捕獲制度だけで「鳥獣被害対策は〝万事解決〟」‥‥のように思えますが、実を言うと、この制度だけでは現実的には対応が追い付きません。

例えば、あなたの田畑が〝目の前〟でイノシシに荒らされていたとして、そのイノシシの捕獲を都道府県に届出している余裕はあるのでしょうか?行政側としても、野生鳥獣が田畑に出没する度に許可を出していては、業務がパンクしてしまいます。

そこで2007年に施行されたのが、『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』、通称『鳥獣被害防止特措法』です。

鳥獣被害防止特措法の概要

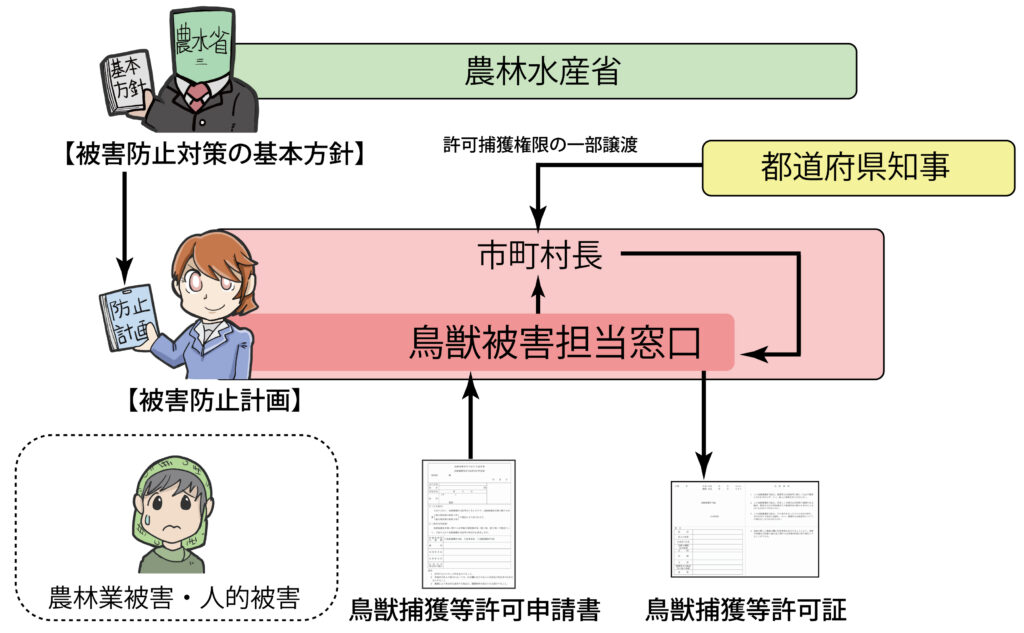

鳥獣被害防止特措法は、有害鳥獣捕獲の許可を出す権限を、都道府県ではなく市町村に一部権利を移譲する制度です。これにより、田畑を荒らす野生鳥獣に対して、より短時間で機動的に対応をすることが可能になります。

約9割の市町村が採用している

市町村が有害鳥獣捕獲の許可を都道府県から権利委譲するためには、市町村は農林水産省が出している『被害防止施策の基本方針』に従って『被害防止計画』を策定する必要があります。この計画では、あらかじめ農林水産業被害を出している鳥獣を調査して指定し、年間の捕獲計画や防除計画などが立てられます。

なお、この制度は義務ではないため、すべての市町村で制度が利用されているわけではありません。しかし、2007年には40カ所だったのが、2016年時点では〝日本全国の市町村の約9割〟が採用するに至っています。

『鳥獣被害対策実施隊』の実施

市町村に有害鳥獣捕獲の権限が委譲されることによって、機動的な対策は可能になりました。しかしそれでも、田畑にイノシシが出没する度に市町村役場に行って、許可が下りるまで待つような余裕はありません。

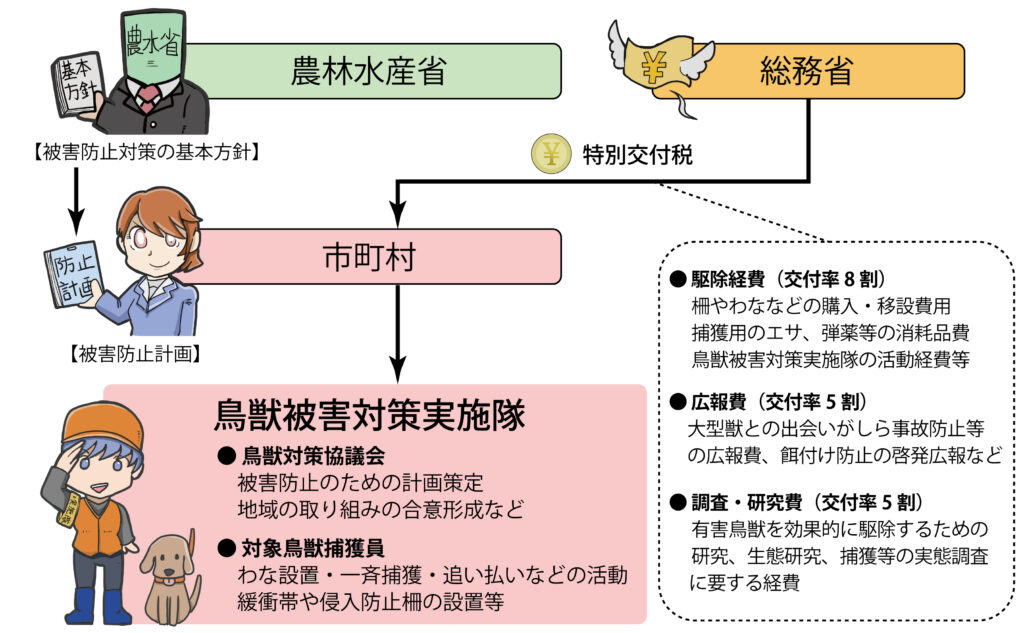

そこで、各市町村が設置しているのが「鳥獣被害対策実施隊」です。これは市町村長が有害鳥獣対策を行う民間人を〝非常勤特別職の地方公務員〟として任命する制度です。この実施隊の中で、特に捕獲活動に従事する隊員は「対象鳥獣捕獲員」と呼ばれます。

対象鳥獣捕獲員とは?

市町村は「有害鳥獣捕獲のスペシャリスト」として、対象鳥獣捕獲員を採用します。その活動によって、捕獲員は〝報酬〟を受け取ることができます。

「1頭〇円」の成果報酬

対象鳥獣捕獲員が捕獲活動によって受け取る報酬は市町村によって異なります。一応、令和6年度時点では、農林水産省から『鳥獣被害防止総合対策交付金』が市町村に出されており、捕獲従事者には「イノシシ・シカなら1頭7,000円」の報奨金が出されています。

なお、都道府県や市町村によっては、この捕獲活動に追加で報酬を出している所もあり、報奨金が1頭15,000~20,000円になるところもあります。さらに近年は、捕獲した個体を食肉として利用する際に、追加で報奨金を上乗せする自治体も増えています。

捕獲員の任命方法

鳥獣被害対策実施隊の任命要件は、市町村によって様々で、『狩猟免許を持っているだけで良い』とするところもあれば、『一定年数以上の狩猟経験が必要』とするところもあります。

しかし、実際のところ最も多いのは、地元の猟友会(支部)に任命を〝丸投げ〟しているケースです。この場合、地元の猟友会に所属し、猟友会の代表者に任命を市町村役場へ働きかけてもらう必要があります。

猟友会によっては〝新参お断り〟の場合もある

地元の猟友会が『普通の猟友会』であれば、「新しい人が地元のために有害鳥獣捕獲に従事してくれること」を、こころよく歓迎してくれます。

しかし、中には『普通ではない猟友会』もあり、地元の農家が鳥獣被害に困っているのに、〝なぜか〟実施隊の新規参入を嫌がるところがあります。

この理由については定かではありませんが、〝お金〟が絡むところではだいたい同じような問題が起こります。近年捕獲報奨金の不正受給が各地で発覚していることと、少なからず関係があると思います。

特定鳥獣保護管理計画制度

ここまでで野生鳥獣を捕獲するための制度として、『狩猟制度』と『捕獲許可制度』についてお話をしていきました。ここでは3つ目の制度である、特定鳥獣保護管理計画制度について解説をします。

環境省が主導する『野生鳥獣の有害化を防ぐ』制度

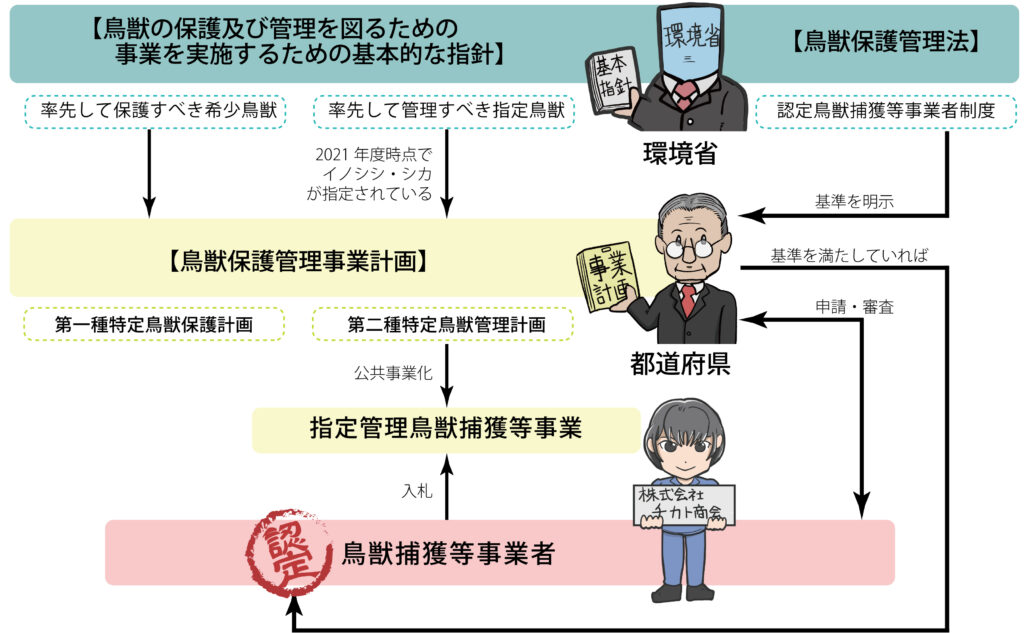

捕獲許可制度は、農林水産業を野生鳥獣被害から守る有効な手段です。しかし、この施策はあくまでも〝対処療法〟であり、鳥獣被害を根本的に抑えるためには、対象鳥獣の個体数を〝適正レベル〟に抑える必要があります。そこで2014年に制定(※注)されたのが、特定鳥獣保護管理計画制度です。

(※注:制度自体の制定は1999年。本旨の指定管理鳥獣捕獲等事業が盛り込まれたのが2014年)

都道府県が公共事業として出す『指定管理鳥獣捕獲等事業』

特定鳥獣保護管理計画制度では、環境省が「率先して個体数を減らすべき」と定めた野生鳥獣を指定管理鳥獣として指定します。これに基づき、都道府県は第二種特定鳥獣管理計画を策定します。

この特定計画を定めた都道府県は、任意でその捕獲活動などを指定管理鳥獣捕獲等事業として〝公共事業化〟することができます。この事業を行うことにより、指定管理鳥獣(令和6年度時点ではイノシシ、ニホンジカ、ヒグマ、ツキノワグマが指定)の個体数を適正レベルに抑え、有害鳥獣化を未然に防ぐ効果が期待されます。

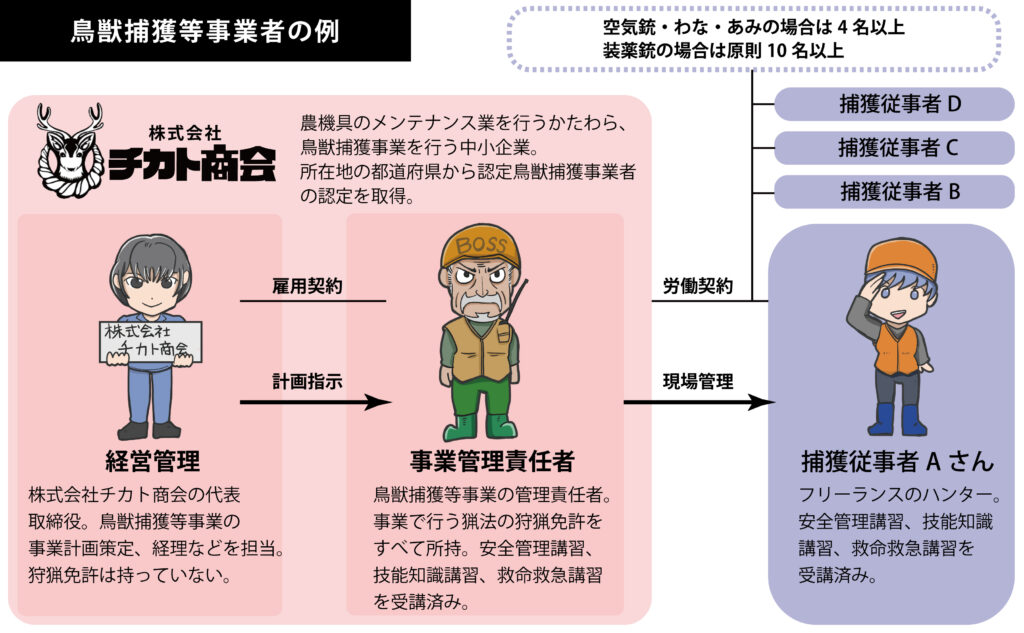

指定管理鳥獣捕獲等事業は〝法人〟で請ける仕事

指定管理鳥獣捕獲等事業は公共事業なので、法人である必要があります。法人とは、例えば「株式会社」や「合同会社」、「一般社団法人」、「特定非営利法人(NPO)」などのことです。したがって、個人事業や任意団体が請け負うことはできません。

「狩猟の仕事ができる法人」であることを認定する制度

入札の条件には、「認定」を必要とする場合もあります。この「認定」とは、2015年に設立された認定鳥獣捕獲等事業者制度のことで、その法人が「鳥獣を捕獲する優れた技術と組織力を持つ」として都道府県から認められるものです。この認定を受けた法人は、認定を受けた都道府県以外の入札にも参加できるようになります。

猟師になる方法

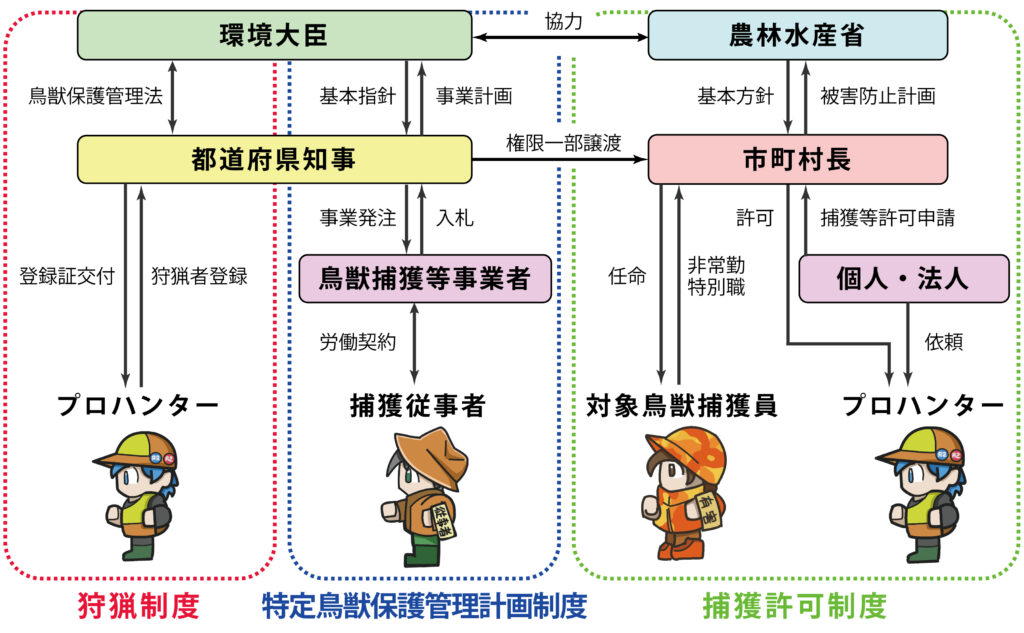

今回、お話した3つの制度を上図にまとめます。この3つの制度には、それぞれ金銭を受け取る方法があり、これが〝猟師〟のお金の稼ぎ方になります。

法人や個人と契約する「プロハンター」も存在する

これまでの話の中で、猟師として収入を得る方法は、

- 対象鳥獣捕獲員: 行政から、捕獲数に応じた報奨金を受け取る

- 捕獲従事者:指定管理鳥獣捕獲等事業を請けた事業者から給料等を受け取る

という、大きく2つの方法があると解説をしました。しかしもう1つ、猟師として金銭を得る方法に、「法人や個人と直接契約する」という方法があります。

例えば、ゴルフ場やホテル、大規模農家、邸宅を持つ個人などと契約を結んで、狩猟期間中に敷地内に出没するイノシシやシカ、カラス、ヒヨドリなどの駆除を行っている狩猟者もいます。また、狩猟期間中でなくても、土地所有者から指名で捕獲許可を受け、活動する人もいます。

こういった、行政ではなく法人や個人からの依頼を受けて金銭を得る猟師は「プロハンター」と呼ばれることがあります。

現実的なアプローチは「サラリーマン猟師」からはじめる

猟師になるための道筋は様々ですが、最も現実的なアプローチは、指定管理鳥獣捕獲等事業を請け負っている法人に入り、そこで社員やアルバイトなどの形で捕獲従事活動を行う、いわゆるサラリーマン猟師から始めることでしょう。

このような法人は、捕獲業務だけでなく、分析やコンサルティングといった業務も行っているのが一般的です。このような業界で実績を積み、猟師として独立するという道を目指していきましょう。

まとめ

- 鳥獣被害対策実施隊で捕獲活動を行い、報奨金を受け取る(捕獲隊員)

- 指定管理鳥獣捕獲等事業を請ける法人に入り、捕獲事業者として活動する(サラリーマン猟師)

- 法人や個人と直接的に鳥獣被害対策の契約を結ぶ(プロハンター)

関連記事