所持したい銃の譲渡等承諾書を受け取ったら、次はいよいよ銃の所持許可申請です!申請は、単純に書類を所轄の生活安全課に提出するだけなのですが、色々と用意しておかなければならないことがあります。

所持できる猟銃・空気銃の基準

銃の所持許可申請は、所轄生活安全課で、次の書類を提出します。それぞれ詳しく見ていきましょう。

- 講習修了証明書

- 教習修了証明書

- 譲渡等承諾書

- 経歴書、同居親族書

- 住民票の写し、身分証明書

- 薬物中毒や精神病などでないことを証明する医師の診断書

- 銃保管計画書

- 銃砲所持許可申請書

- 写真2枚(3×2.4㎝)

- 申請手数料 10,500円

講習修了証明書

猟銃等講習会(初心者講習)で交付された資料で、有効期限は3年です。3年を超えてしまった場合は、また初心者講習から受けなおさなければなりません。時間もお金ももったいないので注意しましょう。

教習修了証明書

散弾銃の教習射撃で発行された修了証明書で有効期限は1年です。講習修了証明書は「3年」に対してこちらは「1年」なので、間違えないように注意してください。

空気銃を申請する場合は、この資料は必要ありません。

譲渡等承諾書

銃の仮押さえをしている銃砲店から発行される書類です。有効期限はありませんが、銃を“予約”している状態なので、あまり待たせすぎると銃砲店は困ってしまいます。

譲渡等承諾書を貰ってから「やっぱり銃を所持しない」と決めた場合は、なるべくはやめに銃砲店に連絡しましょう。

経歴書、同居親族書 、宣誓書

この書類はインターネットにもひな型がありますが、できれば生活安全課の窓口でもらってください。書類は全国共通のはずですが、地方によって微妙に違っていたりするので。

経歴書はご自身の住所歴、職歴、犯罪歴を書いてください。同居親族所は「同居中の人が銃を持つことに同意する」ことの意思表示です。本人のサインをもらってください。宣誓書は「これらの記述に嘘はありません!」という形式的な書類です。

住民票の写し、身分証明書

住民票は住んでいる市町村の役場で取れます。マイナンバーカードがあればコンビニでも取れます。注意が必要なのは身分証明書。これは「自分が破産者・禁治産者でないこと」を証明する書類なのですが、“本籍”を置く市町村でしかとれません!もし本籍から遠方に住んでいる場合は郵送で取り寄せる必要があります。有効期限ギリギリに申請する人は、必ず先に取っておきましょう。

書類は省略できるものもある

経歴書、同居親族所、身分証明書、住民票の写しは、教習射撃の資格申請時に提出した書類と同じです。なので、射撃教習が修了して1年以内であれば提出書類を省略できます。

5の診断書は教習射撃資格申請時に提出したものと同じ書類ですが、再度取り直さなければなりません。なお診断書の有効期間は診察日から3か月間です。

医師の診断書

精神保健指定医、または、歯科以外のかかりつけの医師に書いてもらいます。診断書作成の費用は病院によって違いますが、およそ2,000円~5,000円になります。

この書類も教習射撃時に出したものと同じなのですが、なぜか省略できません。面倒くさいですが、再度病院に行って取り直してください。

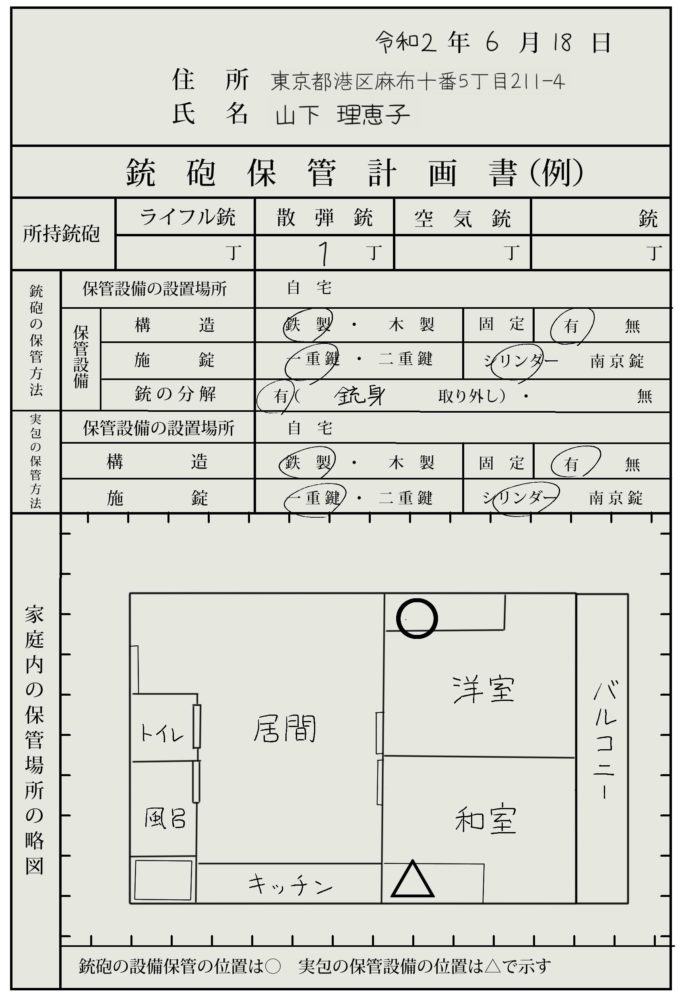

ロッカーの設置場所を決める

銃保管計画書は、銃や装弾(猟銃用火薬類)を保管しておくロッカーの置き場所を記載します。ロッカーの置き場所や設置の仕方には、いくつか注意点があるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

ロッカーは人目の付かない場所に置く

ガンロッカーや装弾ロッカーは原則として、人目に付かない場所に設置します。よって、玄関先やリビングルーム、床の間なんかに設置してはいけません。物置や自室のクローゼットなどに設置しましょう。

ロッカーを置く場所がどうしても確保できない場合は、部屋の隅におくことになります。しかしこの場合も、ロッカーにシーツをかぶせるなどの“隠ぺい”が必要になります。詳しくは生活安全課の担当官と話し合いながら決めてください。

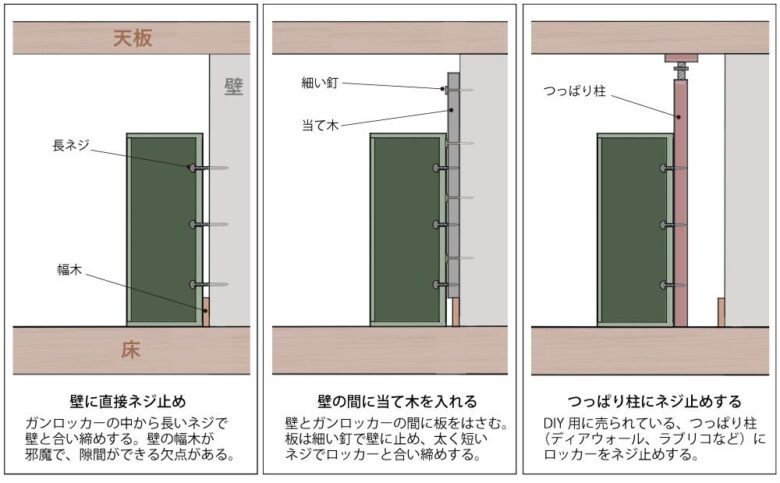

ロッカーを壁や柱に固定できない場合

ガンロッカーは壁や柱にネジ止めして動かないようにしないといけません。しかし、賃貸だと壁にネジ穴を穿つのはちょっと・・・その場合は、DIY用に売られているつっかえ棒(ディアウォールやラブリコ)で柱を作り、ロッカーをネジ止めする方法もあります。

ロッカーを重くして許可が下りる場合がある

どうしても釘やネジでロッカーを固定できない場合、ロッカーの自重を17㎏以上にすることでも許可される場合があります。ロッカーに20㎏のダンベルを入れるだけでも許可が下りる場合があるので、詳しくは所轄生活安全課の担当官と相談しながら進めましょう。

なお、装弾ロッカーに関しては固定する決まりはないですが、担当官によっては何かしらの形で固定を求められる場合があります。

銃砲保管計画書の作成

ガンロッカーと装弾ロッカーの設置場所は、銃砲保管計画書に書き込みます。これに描かれた間取り図をもとに訪問調査が行われるので、なるべく詳しく書き込みましょう。書類のフォーマットは生活安全課の窓口でもらってください。

(余談)同じ建物内に置かない“努力義務”

ガンロッカー・装弾ロッカーの設置については、銃刀法に次のような条文があります。

第十条の四 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。

銃砲刀剣類所持等取締法

4 前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。

これがどういう意味かというと、「ガンロッカーと装弾ロッカーは同じ建物内に置いたらダメ」ということです。これは2007年の佐世保銃乱射事件を受けて、2009年に改訂されてこうなりました。

「普通の家庭に建屋が2つもあるわけないじゃん!」と思われた方も多いと思いますが、まさにこの法律は『平成の刀狩』と異名を持つ衝撃的な発令でした。

大日本猟友会などが頑張ってオトシドコロを作ってくれた

しかし大日本猟友会や射撃協会が頑張ってロビー活動をしてくれたおかげで、「一緒に置いたらダメ」から「一緒に置かないように“努力しましょう”」でオトシドコロになりました。

余談ですが、あまりいい話を聞かない「大日本猟友会」という組織ですが、政府へのロビー活動には超重要な圧力団体です。猟友会の必要性と問題点については下記ページに載せてますので、興味のある方はご覧ください。

所持許可申請書の作成

申請に必要な書類を一式そろえたら、最後に所持許可申請書を作成しましょう。

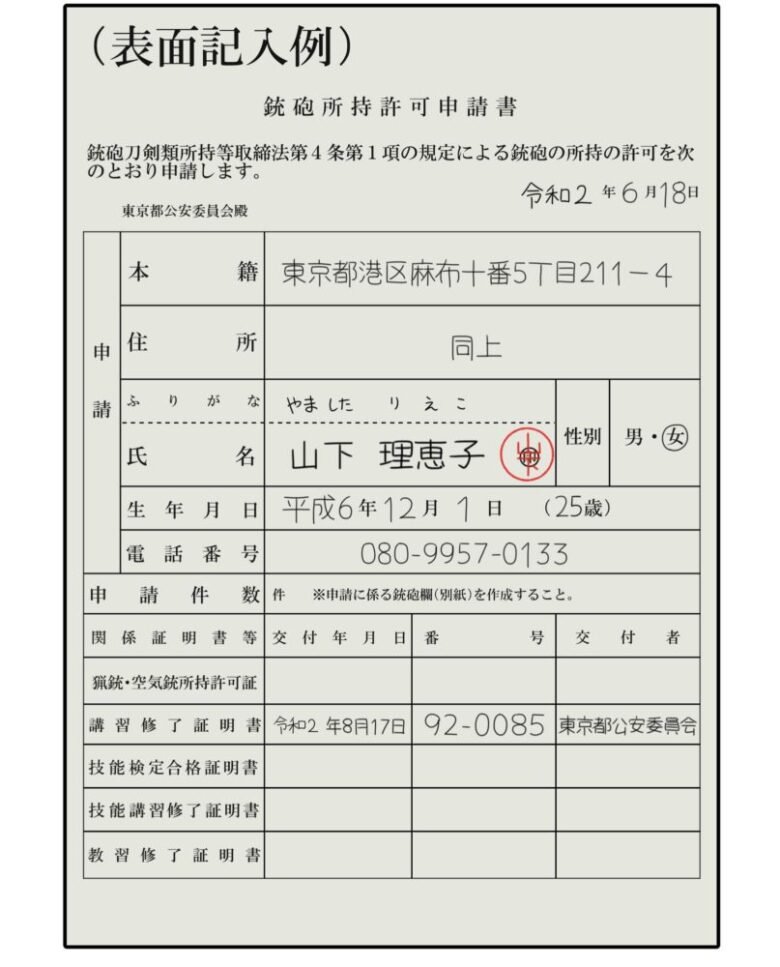

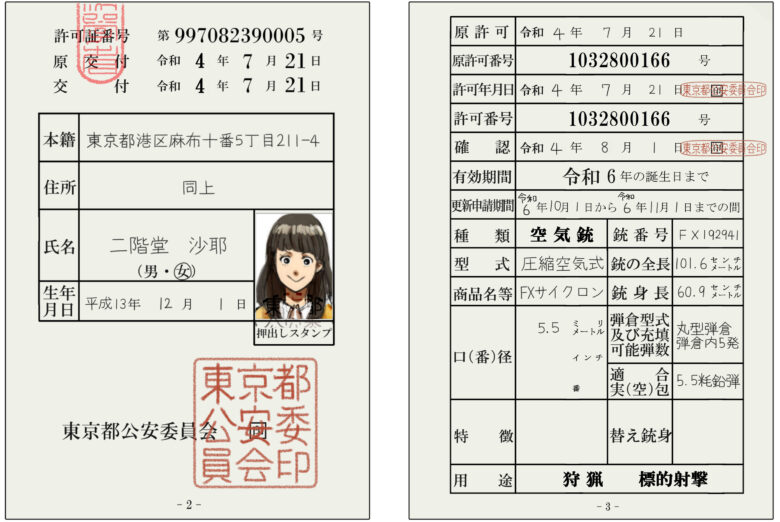

申請書類(表)の記入例

申請書類の表麺には、申請日、本籍、住所、氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して押印します。また、講習修了証明書に記載された、交付年月日、番号、交付者を書きます。猟銃等講習会から所持許可申請の間で、都道府県をまたぐ引っ越しをしていないのであれば、交付者は住んでいる都道府県の公安委員会になります。

申請書類(裏)の記入例

申請書類の裏面には、同居人の有無(人数)、欠格事項に該当していないことの誓約を記入します。同居人は親族に限らず、下宿人などの数まで併せて記入します。銃を複数所持している場合や、申請が1年以内であれば書類の提出を省略できます。

また同時に2丁以上申請をする場合、申請書は個別に書かなくてはいけませんが、添付書類は共用することがでるので、ここにチェックをいれましょう。

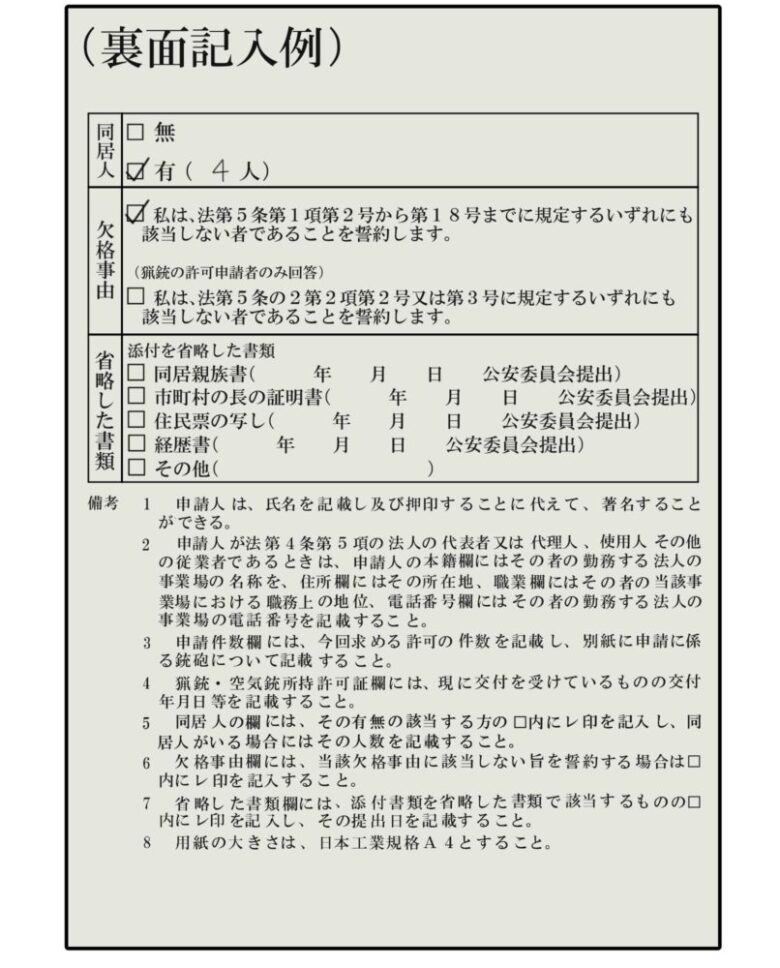

申請書類(別紙)の記入例

申請書類の別紙には、所持する銃の詳細を記入します。基本的には、銃砲店などから発行される譲渡等承諾書に内容が書かれているので、『譲渡等承諾書のとおり』にチェックを入れましょう。

用途の欄には、狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃のいずれか、もしくは複数にチェックを入れます。基本的にはどの区分で申請するのも自由ですが、『狩猟』と『有害鳥獣駆除』にチェックを入れる場合は、狩猟免状のコピーの提出を求められる場合があります。もし銃所持よりも後に狩猟免許を取得する予定ならば、その旨を伝えておきましょう。頑固な担当官でなければ、通してくれる・・・はずです。

なお、所持許可申請が出た後に用途の区分を付けたす場合、書き換え申請として1,800円の手数料がかかります。もったいないので、なるべく一括で申請しましょう。

自宅訪問と身辺調査

申請書類がすべてそろったら、あとは生活安全課に行って、申請手数料10,500円分の証紙を添えて提出します。あとは許可が下りるまでノンビリ待つ・・・と行きたいところなのですが、この間にも色々とやることがあります。

ロッカーの確認の訪問調査

申請書を提出している期間に、担当の警察官が自宅へ訪問調査に来ます。これは銃砲保管計画書のとおりにロッカーが設置されているかを確認するためです。このとき、ロッカーの設置場所や固定方法に指示が入った場合は、それに従って修正しましょう。再チェックに来ることはほとんどないようですが、「修正したら写真を取って送ってね」と言われる場合があります。

家族への面談

申請期間中には、同居者への面談や電話調査が行われます。面談の場合は、自宅訪問に来るタイミングで、奥さんやお子さん、親御さんと同居の場合は、スケジュールを開けておいてもらうようにお願いしておきましょう。

周囲への“ネマワシ”は確実に

面談では、本人への面談内容を裏付ける質問がされます。加えて「家に銃を置くことに恐怖感は無いか?」といった質問がされるのですが、ここで「う~ん・・ちょっと~」といってしまうと、所持許可が下りない可能性があります。

無理強いしてはいけませんが、銃を所持する人はあらかじめ家族にしっかりと説明(&家族サービス)をしておきましょう。

友人、会社の人、近隣への聞き込み

面談内容を裏付ける調査は、あなたの友人や会社の人、近隣にも行われます。友人や会社の人の連絡先は、あらかじめリストアップして渡すことになるので、警察官から連絡が来たときは、対応してもらえるようにお願いしておきましょう。

普段からの近所付き合いも重要です

近隣住人への聞き込みは、あらかじめリストアップした人に行くかランダムなのかは、警察署によって違うみたいです。

近隣住人とトラブルを起こしていたりすると、“悪い印象の回答”をされる危険性があります・・・日々の近所付き合いには十分気を配りましょう。

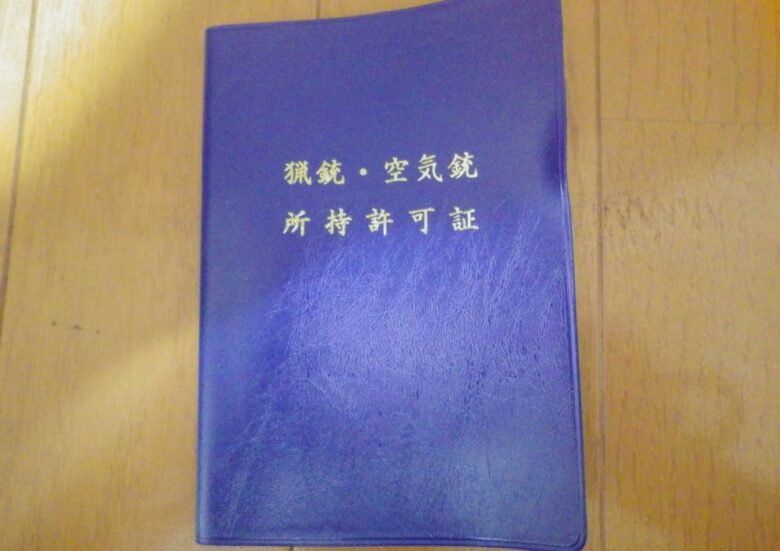

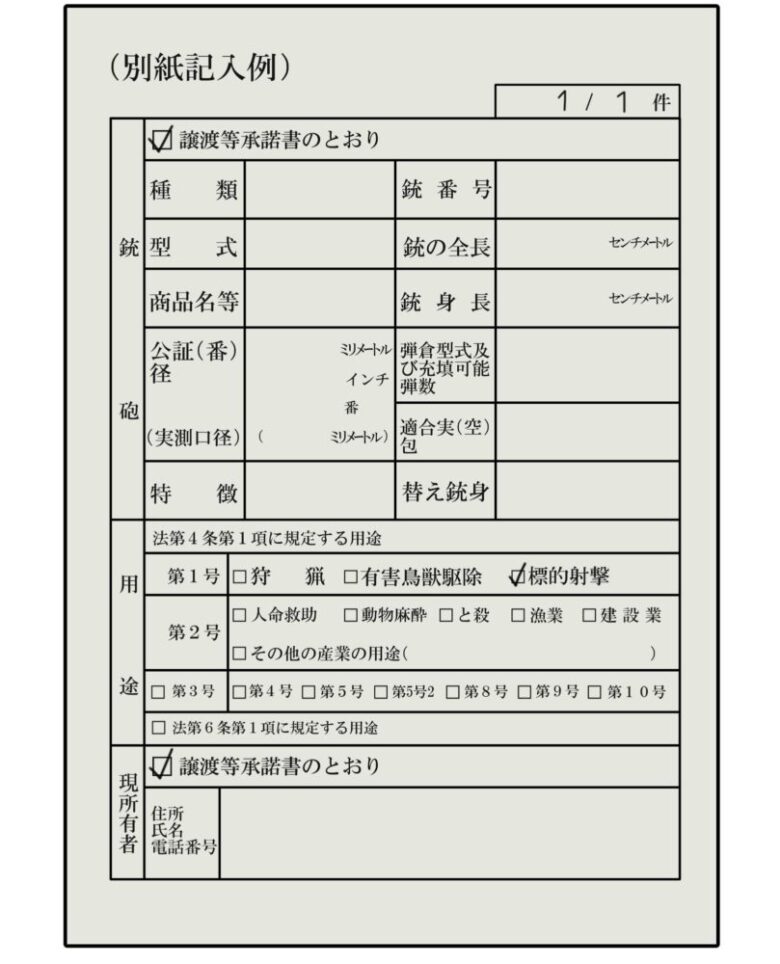

猟銃・空気銃所持許可証の受け取り

面談や聞き込み調査などが終わると、書類は警察署本部に回されて犯罪歴などが調べられます。この結果問題が無ければ、再び警察署の生活安全にに回されて、猟銃・空気銃所持許可証が発行されます。

所持許可申請が下りるまで最長35日

所持許可申請をしてから所持許可証が発行されるまでは、各都道府県公安委員会で35日を超えない範囲とされています。なので、35日を過ぎても生活安全課から連絡がない場合は、

「あの~、所持許可の件、どうっすかね?」

と聞いてみましょう。たいていの場合は、

「あ、下りてますよ。取りに来てください(やべ、連絡するの忘れてた)」となります。

ただし聞き込み調査で、近隣の人がいつも留守だったり、リストアップした人が電話に出なかったり、”生活安全課が物凄く忙しい状況”だったりすると、許可が下りるまでの時間がながくなります。「まだ調査中です」と言われたら素直に待ちましょう。

所持許可が下りてから3か月以内に銃を受け取る

所持許可が下りたら生活安全課から連絡が来るので、時間を見つけて許可証を取りにいきましょう。この所持許可証を受け取った日から3か月以内に、仮押さえしている銃を受け取りに行きます。銃の代金はこのとき支払うので、3か月の間に工面しましょう。

銃を受け取ったら14日以内に検査を受ける

銃を受け取ったら14日以内に(できれば銃を受け取りに行ったその足で)、所轄生活安全課に行って、銃の検査を受けます。この検査では、譲渡等申請書に書かれた内容と、形状や性能、装弾数、全長、銃身長などに間違いないかチェックされます。

このチェックをクリアしたら、これにて銃所持のフローはすべて完了です!・・・ふぅ、疲れた。

まとめ

- 銃の所持許可申請に必要な書類を集める。教習射撃から1カ月未満なら、一部の書類提出が免除される

- ロッカーをの設置状況を確認に、担当警察官が訪問調査に来る

- 家族や友人、近隣などに聞き込み調査が行われる

- 所持許可証が交付されたら、3か月以内に仮押さえしていた銃を引き取りにいく

- 銃を引き取ったら14日以内に生活安全課で銃の検査を受ける。

次のコンテンツを読む

前のコンテンツに戻る

まとめ記事に戻る