焼肉でお馴染みの「モツ(臓物)」は、イノシシやシカなどのジビエでも美味しくいただけます。ただし、筋肉とは異なり、モツは丁寧な下処理が必要になります。この記事では、ジビエのモツの種類と、美味しく食べるための下処理方法のコツをご紹介します。

内臓の種類

モツには、色合いによって大きく「赤モツ」と「白モツ」に分けられます。鳥類と獣類で内臓の名称に違いはありますが、基本的に、どのような鳥獣でもモツの色合いと食味は似た傾向があります。

食味の良さ÷処理の手間=『処理パ』

「鳴き声以外はどこでも食べられる」というように、獣の内臓はどの部位でも、基本的には食べることができます。そこで内臓食を考える場合は、『下茹や臭み取りなどの処理の手間』に対する『食味の良さ』を処理パとして考えると良いでしょう。

以下の内臓の表では、〝個人的な処理パの感想〟を付記しておきます。もちろん、どの内臓も試しに食べてみることは悪いことではありません。

- ◎:手間もかからず食味も良い(個人的に喜んで食べる)

- 〇:手間はかかるが食味は良い(個人的によく食べる)

- △:手間はかからないが食味は微妙(個人的にあまり食べない)

- ×:手間もかかるし食味も微妙(個人的に滅多に食べない)

赤モツの種類

| 内臓名 | 食材名 | 寸評 | 処理パ |

|---|---|---|---|

| 心臓 | ハツ | ギュッと締まった旨味と歯ごたえ。焼き鳥の「ハツ」と同じで食べやすい | ◎ |

| 肝臓 | レバー | 強いコクと旨味を持つ。熱を入れすぎると独特の臭み〝レバー臭〟が出るため、扱いが難しい | △ |

| 脾臓 | チレ | ハツに似た食感と旨味。熱を加えすぎると縮んで固くなる。シカの脾臓は大きくて食べやすい | 〇 |

| 腎臓 | マメ・キドニー | コリコリとした触感。独特の旨味を持つが、鮮度が低いと臭みが出る | △ |

| 肺 | フワ | スポンジのような食感で、個体により臭みがある。味自体はほとんど無いが、下味をよく吸う | × |

| 横隔膜 | ハラミ | 皮と繋がる「外バラ」と似た味。脂肪は付いていない | △ |

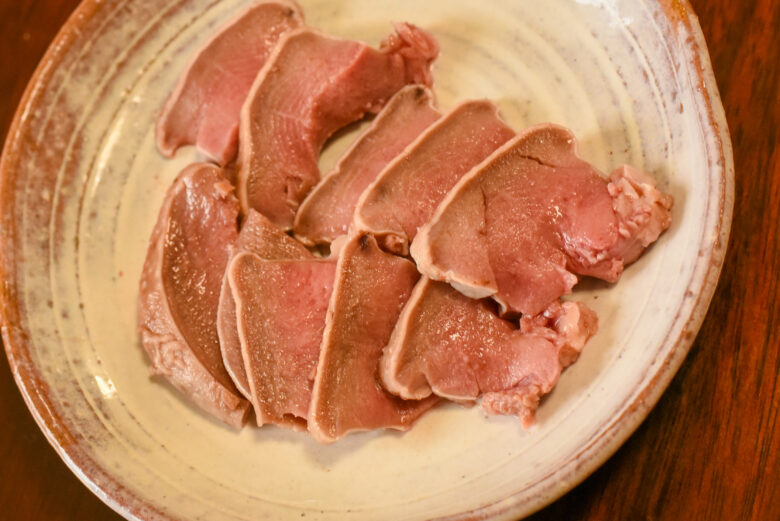

| 舌 | タン | どの獣種でも、牛タンとほぼ同じ旨味を持つ | 〇 |

| ほほ肉 | ツラミ | 固い肉質と濃い旨味 | 〇 |

赤モツは下表の部位があります。赤モツは共通して、下茹で等の下処理が必要なく、そのままでも美味しく食べられます。ただし、熱の入れ方によって固くなったり、独特の臭み(レバー臭)が出るので注意しましょう。

火の入れ方について詳しくは、シカ肉などの赤身の強い肉質と同じです。詳しくは下記記事をご参考ください。

白モツの種類

| 内臓名 | 食材名 | 寸評 | 処理パ |

|---|---|---|---|

| 気道 | ノドスジ | コリコリとした食感。味はほとんどない | × |

| 胃 | ガツ | 旨味が強く、歯ごたえがある。下処理に手間がかかり、素手で処理すると胃酸で手が荒れる | 〇 |

| 網脂 | アミアブラ・クレピーヌ | 内臓脂肪の塊。熱を加えるとプルプルとした食感になる | ◎ |

| 小腸 | マルチョウ・ヒモ・コプチャン | 健康状態が良質な個体は、腸間膜に旨味のある脂の層を持つ。下処理に手間がかかる | 〇 |

| 大腸 | シマチョウ・テッチャン | 脂は少ないが、旨味が強い。下処理に手間がかかり、処理が甘いと便の臭いが残る | × |

| 子宮 | コブクロ | 旨味があり、コリコリとした食感。下処理も楽 | ◎ |

| 睾丸 | ホーデン | 味は魚の白子とほぼ同じ。個体によって臭みがある | × |

| 脳 | ブレンズ | 魚の白子と似た味と食感。頭蓋骨を割るのに手間がかかる | × |

白モツと呼ばれる部位は、熱を加えすぎてもレバー臭が出にくいのが特徴です。ただし、消化器系の部位は臭いを取る下処理に手間がかかります。

赤モツの下処理

赤モツの処理は、基本的には水で洗い流すだけで十分です。ただし、内臓の状態によっては、その獲物が何かしらの病気にかかっている可能性がわかります。

詳しくは、厚生労働省が提供している「ジビエの内臓所見」がまとめられた、カラーアトラスをご確認ください。

心臓は二つに割って血合いを洗い流す

心臓(ハツ)は、二つに割って中の血合いを洗い流しましょう。この際に、心臓内膜に「ベトっ」とした白い粘膜や粒状の塊がみられる場合は、全身に感染症を持っている危険性があります。内臓は食用にするのは避けて、肉も処分したほうが良いでしょう。

大動脈も食べられる

心臓の根本にある太い血管は「ココロノコリ」と呼ばれ、心臓本体とは異なる「コリコリ」とした食感の部位になります。

レバーからは胆のうを取り除く

肝臓(レバー)は、表面についている白い膜を取り除き、表面に付いている緑色をした胆のうを取り除きましょう。このさい、胆のうを破ると強い苦みのある胆汁が漏れ出てしまうので注意しましょう。取り除くときは周りの肝臓も一緒に切り取りましょう。

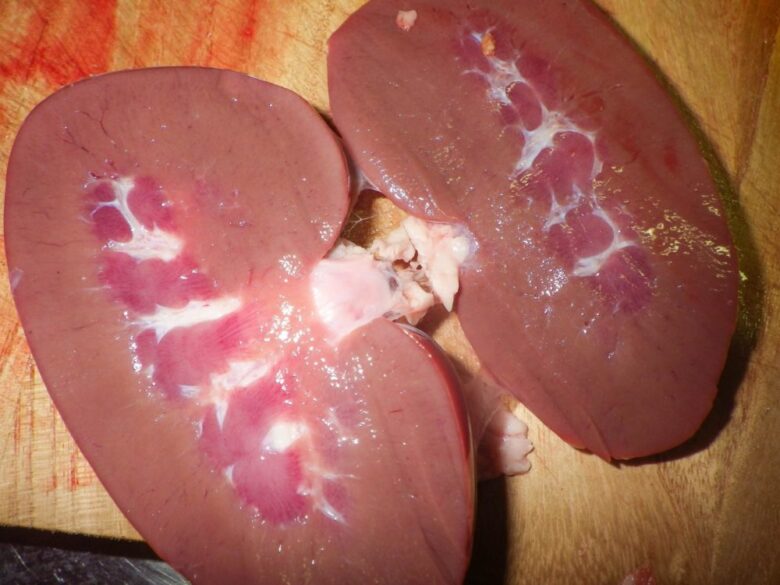

腎臓はアンモニア臭くないことを確認

腎臓(キドニー)は、二つに割って中心のゼリー状の部分と白い管を取り除き、中を綺麗に洗います。鮮度の落ちた腎臓は、強いアンモニア臭が出ることもあります。臭いがキツイようであれば使わないようにしましょう。

小腸の下処理

内臓の下処理は、基本的には水で内容物を洗って下茹でする程度です。しかし、一般的に「ホルモン」と呼ばれる消化器系の内臓は、追加で下処理が必要になります。ここでは小腸の下処理について詳しく解説をします。

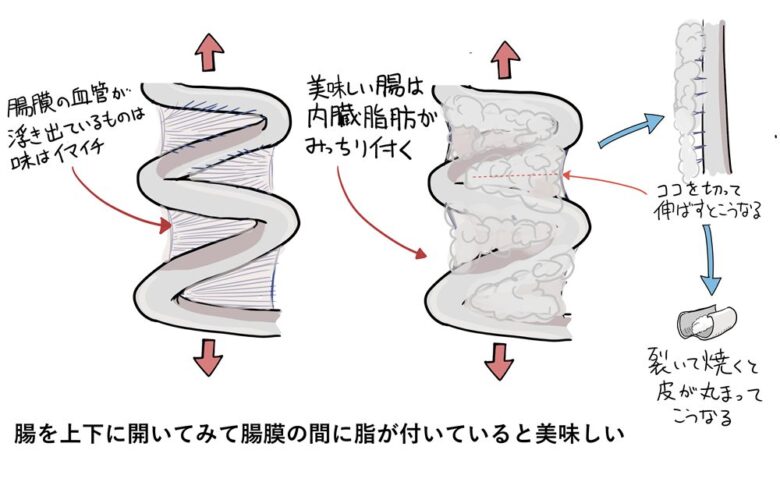

腸膜の脂のノリが美味しさを見分けるポイント

小腸を処理する前に、まずは腸膜に脂が乗っていることを確認しましょう。腸膜の脂肪は、その個体の栄養状態で大きく変わり、栄養状態が良いほど厚い脂肪が乗ります。

この部分に脂が乗っていない場合、火を入れると縮んでゴムのような食感になってしまします。食用にするかどうか判断しましょう。

腸膜を切って伸ばす

内臓を取り出したら、まず胃と小腸の間を切断します。次に小腸の切り口から大腸に向けて腸膜を切断し、伸ばしていきましょう。このとき小腸を強く引っ張ると切れてしまうので注意してください。

腸膜を一本に伸ばしたら、小腸と大腸のつなぎ目を切断します。

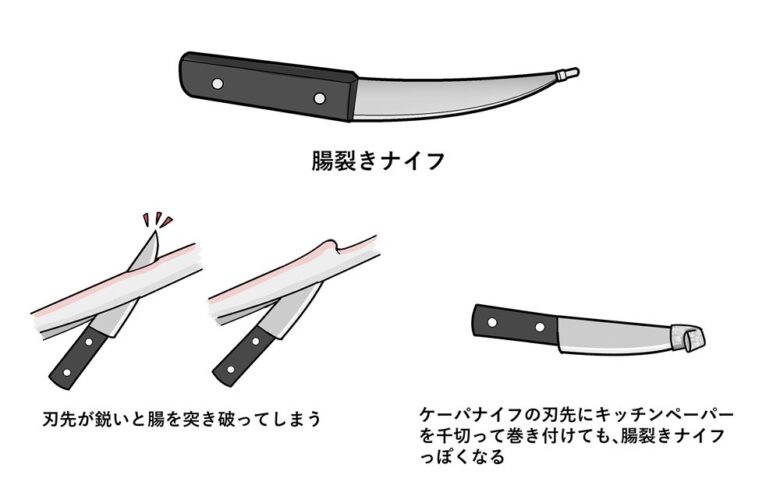

腸裂きナイフで小腸を裂く

小腸の切り口からナイフを入れて裂きます。このとき内容物が外に漏れ出してしまいますが、小腸に詰まっている内容物は水で洗い流すことができるため、気にしなくても構いません。

先が丸くなったナイフがあると便利

小腸を開くときは腸裂きナイフ(トライプナイフ)があると便利です。このナイフは、刃先が切れないように丸くなっており、腸を裂くときに突き破らないような構造になっています。腸裂きナイフは、ユーティリティやケーパナイフの先端にキッチンペーパーを千切って丸め、刃先を保護すれば代用できます。

大腸の下処理

大腸は、まず小腸が繋がっていた方にホースの先を突っ込み、ゆっくりと蛇口を開いて水圧をかけていきます。しばらくすると肛門側から内容物が流れ出てくるので、水圧を上げて中身が無くなるまで洗浄しましょう。内容物が出て来なくなったら、腸裂きナイフで小腸と同じように切り裂いていきましょう。

大腸の内容物は水で綺麗にならない

小腸の内容物である液状化した食物は、小腸の外壁に付着しても水で洗い流すことができます。なので小腸は裂いた後に洗浄することができます。

しかし大腸の内容物が、腸の外膜に付着してしまい、洗い流しにくくなります。そのため大腸は、裂く前にホースを使って内容物を洗い流しておかなければなりません。

胃の下処理

胃は、表面を包んでいる網脂を取り除き、表面を割いて内容物をよく洗い流しましょう。胃の内容物を触るときは、胃酸が付着すると手が荒れるので、必ず手袋を着用しましょう。

脾臓を取り外す

脾臓(チレ)は、胃の表面に網脂と一緒に付着しているので、切り取りましょう。脾臓は特に下処理をする必要はありません。

胃の内膜を除去する

胃は、内容物を洗い流したら、ナイフの刃で胃袋の内壁を削いで、内膜を除去しましょう。

タンは顎の下から刃を入れる

舌(タン)は、口の中から取ろうと思うと、顎の関節を切断する手間がかかります。そこで、首元の皮を剥いで、Vの字をした顎の骨から刃を入れましょう。顎と舌が付いている筋肉を切断すると、引っ張ることでタンを取り出すことができます。

表面の汚れを取る

取り出した舌は、表面をナイフの刃で擦って汚れを取り除きましょう。表面の白い皮は調理前に切り落とすので、ある程度の洗浄で構いません。

臭いを取る時短テクニック〝小麦粉洗い〟

特に胃や腸といった消化器系の内臓は、内容物の臭みを取り除くために、何度も水を変える必要があります。そこで小麦粉で揉み洗いして時短しましょう。

小麦粉のグルテンが臭いの物質を吸着する

小麦粉は、水が加えられるとグルテンと呼ばれる粘性の強い物質になります。このグルテンが内臓に付着している臭いの原因物質を吸着してくれるため、水だけで洗浄するよりも短い時間で綺麗になります。

小麦粉で揉んださいに、色が緑や黄色っぽく濁ったり、不純物が混じったりした場合は、小麦粉を洗い流して、再度小麦粉を加えて揉みます。この小麦粉洗いは通常、3、4回繰り返します。

まとめ

- 鳥獣の内臓は、基本的には何でも食べられる

- 内臓を食べるかどうかは「食味の良さ」に対する「処理の手間」、「処理パ」で考えるとよい

- 赤モツ系は、基本的には水で洗い流すだけでOK

- 白モツ系は、内容物を洗い流した後、小麦粉洗いで時短がおすすめ

- 舌(タン)は、顎の下から刃を入れることで簡単に取り出せる

まとめ記事にもどる

関連記事