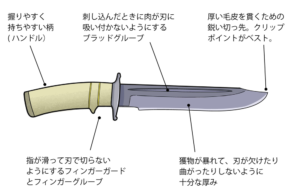

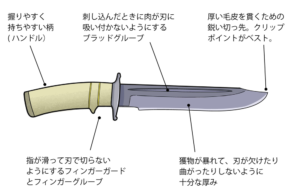

ナイフは狩猟に欠かせない装備です。しかし、その大切なナイフも、メンテナンスまでなかなか手が回らず、「最近、切れにくいなぁ…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで今回はナイフのメンテナンス方法である「ホーニング」と「シャープニング」について、その違いや方法を詳しく解説します。

この記事の『まとめ』を見る

「ホーニング」と「シャープニング」

「ナイフのメンテナンス」について調べてみると、日本ではほとんどの場合「ホーニング」と「シャープニング」という言葉が混同されたり、誤解されたりして使われています。そこで、まずはこの両者の違いについて、しっかりと理解を深めておきましょう。

「ホーニング」は、刃先を〝整列させる〟こと

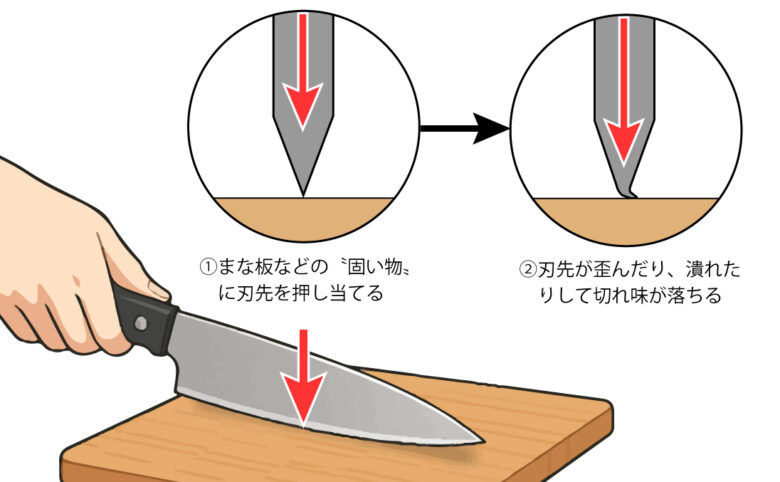

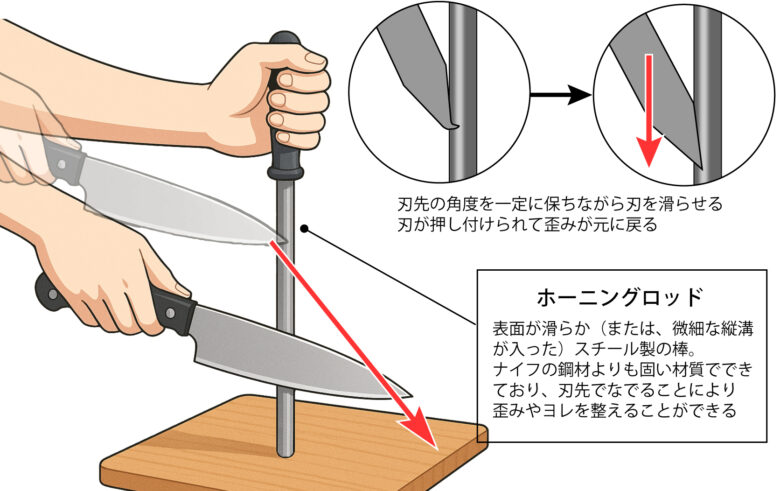

まず、「ホーニング」とは、使用によって生じた刃先の『微細な歪み・ヨレ・曲がり』を、〝元のまっすぐな状態に修正・再整列させる作業〟を指します。

ホーニングに使用する「ホーニングロッド」

ホーニングでは、「ホーニングロッド」(またはホーニングスチール)と呼ばれる道具が使われます。このホーニングロッドは、表面が滑らかであり、刃を沿わせて動かすことにより、歪んだ刃先を押し戻して整列させることができます。

「シャープニング」は刃先を〝削る〟こと

一方、「シャープニング」とは、ナイフを使い続けることで生じる刃先の摩耗・潰れ・欠けなどを、〝金属を削って再び刃を形成する作業〟を指します。

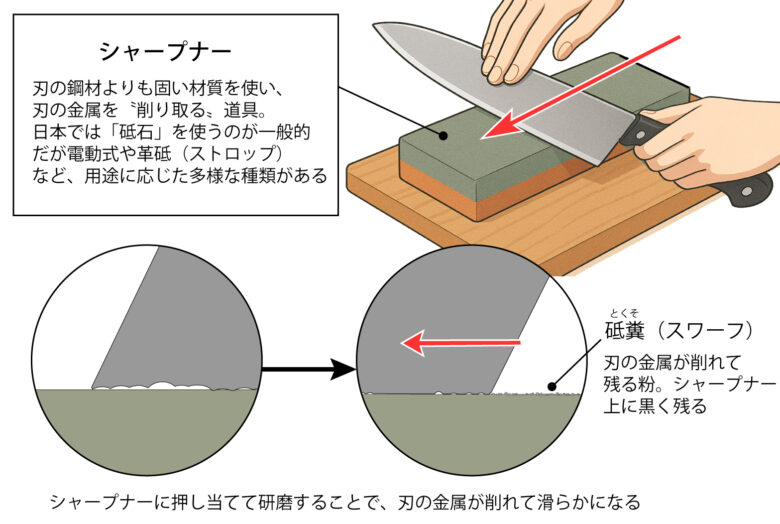

シャープニングで使用する「シャープナー」

シャープニングには、刃の金属よりも硬い研磨材(砥粒)を含む「シャープナー」と呼ばれる道具が使われます。

日本では一般的に、水で濡らして潤滑性を高めて使う水砥石が使われますが、海外ではダイヤモンドの粒子を使ったダイヤモンドシャープナーや、乾燥した状態で使用するセラミックシャープナー、油で濡らして使うオイルシャープナー、革を使った革砥(ストロップ)など、ナイフの種類や刃の構造に応じて、様々な種類が存在します。

ホーニングとシャープニングは〝別物〟であることに注意

| 項目 | ホーニング | シャープニング |

|---|---|---|

| 主目的 | 歪みが発生した刃先の再整列 | 欠けた刃先の再形成 |

| 原理 | 刃先を押し戻す(変形させる) | 刃先の金属を削る(研磨する) |

| 金属の除去 | ほぼ無し | 有り |

| ナイフの寿命 | 変化なし | 確実に短くなる |

| 作業速度 | 早い(慣れれば数十秒) | 長い(数分かかる) |

| 切れ味の持続性 | 短い | 長い |

| 主な道具 | ホーニングロッド・ホーニングスチール | 水砥石、油砥石、革砥などの「シャープナー」 |

さて、ホーニング(honing)もシャープニング(sharpening)も、共に「研ぎ」と訳されるため、日本ではこの二つを同じ意味で使われています。

しかし上表の通り、ホーニングとシャープニングは目的と原理も異なるため、両者は明確に違う作業です。ナイフのメンテナンスを理解するためには、まずはこの違いについて認識しておくことが重要です。

ホーニングとシャープニングを行うタイミング

ナイフの切れ味を維持するためには、先述のホーニングとシャープニングを使い分ける必要があります。それでは、どのようなタイミングで行うようにするべきなのでしょうか?

【極論】毎回シャープニングを行う

もし「常に最高の切れ味」だけを求めるのであれば、「使うたびに毎回シャープニングをする」が、理論的に最も正しいメンテナンス方法です。この方法なら、使用によって刃先が潰れたり欠けたりしても、その都度、研磨によって新しい刃を形成するため、常に新品に近い鋭さを保つことができます。

シャープニングは刃の寿命を縮める

しかし、使用するたびにシャープニングを行うことには、非常に大きなデメリットが伴います。なぜなら、シャープニングは〝刃の金属を削り取る〟ため、繰り返すことでナイフは消耗し、本来の形状や性能を保って使用できる期間(=寿命)も確実に短くなってしまうのです。

使用する前にホーニングを行う

ナイフの寿命を縮めずに、切れ味を維持し続けるメンテナンス方法がホーニングです。ホーニングは先述した通り、刃先を〝整列させる〟だけなので、金属を削り取りません。よって、ナイフを痛めることなく、頻繁に行うことができます

食肉店でも作業毎にホーニングを行う

余談ですが、テレビなどで肉屋さんが包丁を金属の棒で「シャカシャカ」と擦る姿を見たことはありませんか?あれがホーニングです。

実際に、プロの料理人や食肉業者は、作業効率を高めるために、使用前・作業中に、こまめにホーニングを行い、刃先を最適な状態に整えています。

ホーニングで切れ味が戻らなくなったらシャープニング

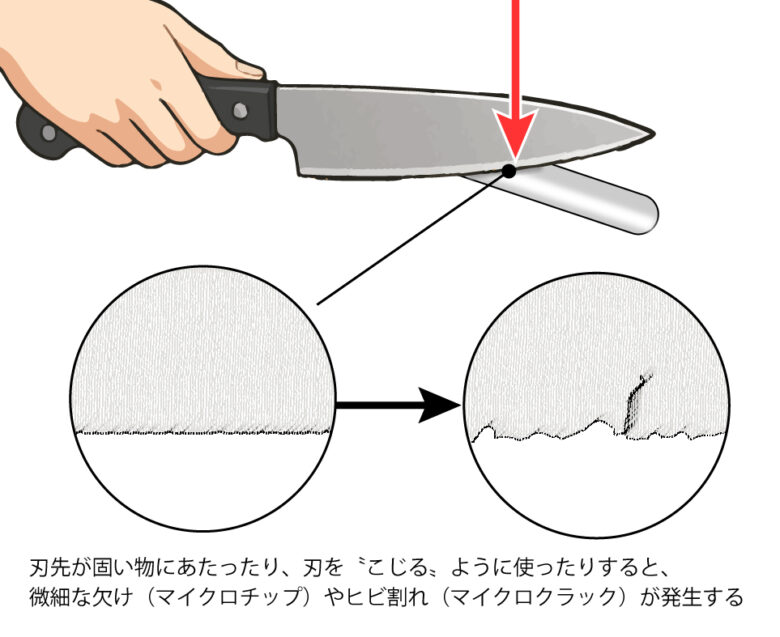

ホーニングは刃を削らずに切れ味を維持することができますが、刃の潰れや摩耗による鈍り、目に見えない欠け(マイクロチップ)・ひび割れ(マイクロクラック)といった刃の損傷を治す効果はありません。

そこで、「最近、ホーニングしても切れ味が戻らないぞ」と感じるようになったら、刃を削って再形成するシャープニングを行いましょう。このように「ホーニング→シャープニング」とステップを踏むことで、刃の寿命を極力縮めることなく、切れ味を維持し続けることができます。

タッチアップ

『日々のホーニング』→『ホーニングで切れ味が戻らなくなったらシャープニング』という流れは、ナイフをメンテナンスする一般的なサイクルです。しかし、狩猟で血抜きを行うハンティングナイフや、解体を行うナイフにおいては、このサイクルが必ず適切とは言えません。

狩猟ナイフは固い物に触れるリスクが高い

狩猟の現場で使用されるナイフは、一般的なナイフに比べて〝過酷な扱われ方〟をします。止め刺しや解体時には、柔らかい肉だけでなく、硬い毛や、泥・土が付着した皮、そして骨や硬い筋などに刃が接触する機会が多くあります。よって、刃先は単に歪む・ヨレるだけでなく、刃先の欠けや潰れといった摩耗が発生する可能性が非常に高くなります。

摩耗と歪みに対応できる「タッチアップ」が有効

そこで狩猟用・解体用ナイフのメンテナンスとしておすすめするのが「タッチアップ」です。タッチアップは、目の細かいシャープナーを使って刃先をごくわずかに削り取る「軽いシャープニング」です。

本格的なシャープニングが、目の大きな荒砥から研磨していくのに対し、タッチアップは軽い研磨だけを行います。そのため、刃の消耗は最小限に抑えながら、〝狩猟〟という特殊な用途で傷んだ刃先を修復することもできます。

タッチアップロッドを使う

タッチアップは、一般的な水砥石(仕上げ砥)でもできますが、フィールド上で手軽に行うには、専用のタッチアップロッドの使用がおすすめです。

中でも、ファインセラミック製のタッチアップロッドは、水砥石のように水で濡らす必要がなく、乾いた状態で使用できます。メンテナンス方法も、ナイフの刃先をロッドに数回滑らせるだけなので、素早くシャープニングの効果が得られます。さらに、このタイプのロッドは非常に固いため、ホーニング効果も併せ持ちます。

ホーニング・タッチアップ・シャープニングを使い分ける

| 項目 | ホーニング | タッチアップ | シャープニング |

|---|---|---|---|

| 主目的 | 歪みが発生した刃先の再整列 | 刃先を軽く整形し、歪みを再整列する | 欠けた刃先の再形成 |

| 原理 | 刃先を押し戻す(変形させる) | 刃先を押し戻しながら、金属を軽く削る | 刃先の金属を削る(研磨する) |

| 金属の除去 | ほぼ無し | 有り(少量) | 番手による(少量~多量) |

| ナイフの寿命 | 変化なし | 影響は少ない | 確実に短くなる |

| 作業速度 | 早い(慣れれば数十秒) | 比較的早い(1分程度) | 長い(数分かかる) |

| 効果の持続性 | 短い | 比較的短い | 長い |

| 主な道具 | ホーニングロッド・ホーニングスチール | タッチアップロッド(ファインセラミック製、カットの入った鋼合金製、ダイヤモンド製など) | 砥石や革砥など |

さて、先に掲載したホーニングとシャープニングの表に、「タッチアップ」を加えたのが上表です。これらのメンテナンス方法をどのように使い分けるかは、ナイフの使用頻度や求める切れ味のレベルによって異なります。

しかし、「狩猟」という用途においては、『出猟前にタッチアップ』を行い、それで切れ味が十分に回復しない場合や、すぐに切れ味が落ちると感じるようになったら『シャープニング(本格的な研ぎ)』を検討する、という流れが実用的でおすすめです。

ホーニングの方法

ホーニングの方法については、文章で説明をするよりも、動画で見た方がわかりやすいです。わかりやすい動画を見つけたので、ひとまずこの動画の0:40あたりから、流し見してください。

ホーニングの手順

ホーニングの手順は以下の通りです。

- 準備:ホーニングロッドは乾いた状態で使う。汚れていたら清掃する。

- 安定: 棒を垂直に立てるか、水平に持って安定させる。

- 角度: ナイフの刃付け角度(15~20度程度)を一定に保つ。

- ストローク: 刃の根本から先端まで、棒の上をスムーズに滑らせる。

- 順番: 左右交互に同じ回数行う。

- 回数:片面あたり合計5回~15回程度が目安。

- 確認: 途中で切れ味を確認し、回復したら終了。

力を入れずに鋭角に擦る

ホーニングロッドの使い方は、ロッドを水平方向にもってナイフの刃を当て(このとき角度が付きすぎないように注意)、刃全体を滑らせながら左右交互に擦ります【動画1:10~】。

ホーニングロッドにナイフを擦るときは、力を入れる必要はありません。一定の速度と力で、刃先が「シュピン!」と鋭い音がするように擦りましょう【動画1:30~】。

慣れるまでは立てて使う

ホーニングロッドの扱いに慣れないうちは、刃を当てる角度にバラつきができてしまう可能性が高いので、ロッドを立てた状態で行いましょう【動画1:40~】。扱いに慣れてきたら、手首を返すだけで、刃を左右交互に研ぐことができるようになります【動画2:00~】。

タッチアップの方法

セラミック製のタッチアップロッドも、使い方はホーニングロッドとほぼ同じです。違いとしては、タッチアップロッドは金属を〝削る〟必要があるため、若干力をかけながら、素早く刃を滑らせて擦りましょう。

タッチアップロッドの手入れ

セラミック製のタッチアップロッドは、使っているとナイフから削れた金属粉(スワーフ)が付着し、黒い筋のように汚れてきます。これが表面の微細な凹凸に詰まると「目詰まり」という状態になり、研磨力が落ちて刃が滑るように感じられる原因となります。性能を維持するため、定期的にお手入れしましょう。

軽い汚れ(日常の手入れ)

プラスチック消しゴム(普通の事務用でOK)で黒くなった部分を擦ってみてください。軽い目詰まりであれば、これで金属粉が除去され、元の研磨力が回復します。

頑固な汚れ

消しゴムで落ちない場合は、粉末クレンザー(キッチン用でOK)を使用します。少量のクレンザーを棒に付け、水を少し加えてペースト状にし、スポンジの硬い面や使い古しの歯ブラシなどで擦り洗いしましょう。

汚れが落ちたら、クレンザーが残らないように流水でよく洗い流し、水分を拭き取ってから完全に乾燥させてください。

タッチアップロッドの損傷

タッチアップロッドの表面を爪でなぞって、〝明らかに引っかかる深い傷〟または〝目で見てわかる欠けやひび割れ〟がある場合は、すぐに新品と交換しましょう。そのまま使い続けると、ナイフの刃先が引っかかってしまい、逆に刃先を傷つけるリスクが高くなります。

また、水砥石を平らにする「面直し」のように、ロッドの表面を削って傷を修正しようとすることは避けてください。 仮に表面を削ったとしても、タッチアップに必要な微細な仕上げ面が失われて粗くなり、さらにロッド本来の均一な曲面形状も損なわれるため、道具として使えなくなってしまいます。

シャープニングの方法

シャープニングの解説に入る前に、「刃先の再形成」の原理と手順がわかりやすい動画を見つけたので、ひとまず流し見してください。

シャープニングは製造メーカーに依頼するのがベスト

先にも触れた通り、ナイフはその用途によって、刃先の形状(グラインド)や状態、鋼材などが異なるため、〝最適な研ぎ方〟は様々です。よって、『タッチアップでも切れ味が戻らないような損傷』を受けた場合は、そのナイフのメーカー(製造元)に研ぎ直しを依頼するのが、確実で安心な方法の一つです。

狩猟・解体ナイフは、猟期ごとに出すのがベスト

製造元にナイフのシャープニングを依頼すると、費用がかなりかかります。よって、一般的な設計のナイフであれば、地元の金物屋さんに研ぎに出すという手もあります。これなら、1本1,000~2,000円で研ぎなおしをしてくれるはずです。

狩猟用・解体用のナイフの場合、猟期以外は使う機会がありません。そのため、「猟期が終わったらメンテナンスに出す」といったサイクル(1年に1回研ぎに出す)にしておくのも良いでしょう。

自分で研ぐなら砥石の『番手』を知る

狩猟用・解体用のナイフをヘビーユーズする場合(または、シーズンオフのアウトドアで使いたい場合)、自分でシャープニングを行えるようになった方が良いでしょう。この場合は、シャープナーを準備する必要があります。

| 呼び名 | 番手の範囲 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 面直し | #140~ #400 | 使用によって凹んだり歪んだりした砥石の表面を、平らに修正(面直し)するための道具。普通の砥石よりも固いファインセラミック(炭化ケイ素など)やダイヤモンドプレートが用いられる。 |

| 荒砥 | #80~ #600 | 大きな刃こぼれを修正、または形状の修正する。ロープを切るナイフでは〝食い込み〟をよくするために、あえて荒く刃を付けることもある。 |

| 中砥 | #800~#2000 | 日常用途(料理など)で必要十分な切れ味を出す。番手が上げるほど「切れ味」は増すが、刃の食い込みが悪くなるため、切る対象に応じて番手を調整する。 |

| 仕上げ砥 | #3000~#8000 | 鋭い刃先を作るために使う。獲物の急所を素早く〝突刺〟する血抜き用のナイフは、このレベルの鋭さが必要になる。 |

| 超仕上げ砥 | #8000~ | 皮膚に当てるカミソリや和包丁など、最大級の切れ味を必要とする場合に用いる。砥石の代わりに革砥(ストロップ)や研磨剤(コンパウンド)が使われることもある。このレベルの番手は切れ味は良いものの、刃が欠けやすくなるため、狩猟用ナイフには向かない。 |

日本ではシャープナーとして、水砥石を使うのが一般的です。水砥石の研磨力は「番手」という数値で表示されており、これは砥石に含まれる砥粒(研磨粒子)の粗さを示しています。番手の数値は大きいほど、砥粒が細かくなるため、より滑らかな仕上がりになります。

面直し・中砥・仕上げ砥の3種を準備する

砥石は多くの種類がありますが、ひとまず揃えておきたいのが「中砥石(#1000程度)」と「仕上げ砥石(#6000程度)」、そしてそれらの砥石の平面を維持するための「面直し」の3点です。裏表に中砥石と仕上げ砥石が付いたコンビネーション砥石が便利です。

荒砥石については研削力が非常に強いため、初心者が不用意に使うと、刃の形状を大きく崩してしまうリスクがあります。そのため荒砥石を使う必要のある損傷が発生したナイフは、砥石の扱いに慣れるまで、メーカーや地元の金物屋さんに依頼する方が確実でしょう。

シャープニングの例

シャープニングの方法として、ここでは狩猟用としても人気の高い「マッカリーナイブス」の社長・間狩さんに直接教えていただいた研ぎ方をご紹介します。

ただし、これまで述べてきたように、ナイフの最適なシャープニング方法は、その形状や設計によって大きく異なります。そのため、これから解説するのは、あくまで「マッカリーナイブス」の特定のモデル(ポケットスキナー)に適した一例である、ということをご理解の上、参考にしてください。

表面に付いている汚れを洗剤で洗い流す。砂などを噛むと傷になるので注意。

荒砥石を洗う。間狩さんは#150のダイヤモンドプレートを、面直し兼荒砥石として使用していた。

砥石(#1,000)に水を吸わせた状態で表面を荒砥石で擦り、平らにならす。

荒砥石の上にナイフを置き、コイン3枚分程度の角度を付けた状態で、奥から手前に向けて刃を3回擦る。

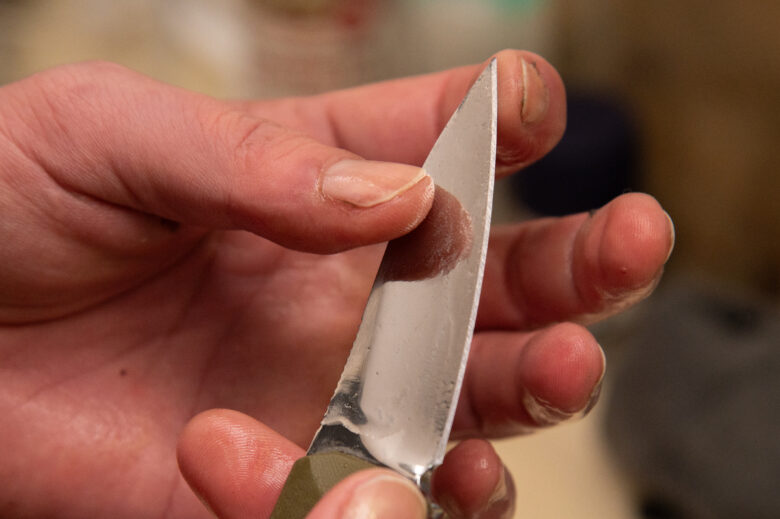

擦った面と逆の面の刃先を指で触り、返し(バリ)が出ていることを確認。ナイフの面を反対にして、再び3回研ぐ。

砥石を1,000番台に変えて、先ほどと同様に片面を3回研ぐ。

バリが出たことを確認したら、バリを除去する程度の力を込めて、軽めに研ぐ。

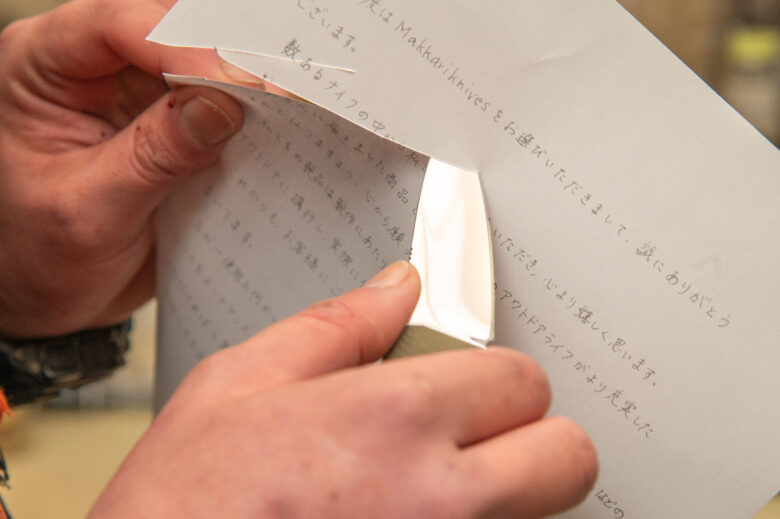

刃先を触ってバリが残っていないことを確認したら、紙などでナイフの切れ味を確認する

練習用ナイフで研ぎの基本を習得しよう

本格的なシャープニングは、ナイフメーカーに依頼するのも良い選択肢ですが、「自分の大切なナイフを、自分でしっかり手入れできるようになりたい」という気持ちも自然なことだと思います。その場合、まず1000円程度の安価なナイフを用意し、それを練習台にするのがおすすめです。

慣れてきたら、本格的な砥石を使おう

シャープニング初心者のうちは、刃を当てる角度や力加減、研ぐ時の姿勢などがなかなか安定せず、刃が〝ガタガタ〟になって切れ味が戻らなくなることも良くあります。しかし、それは上達のために誰もが通るプロセスです。ナイフを安定して研げるようになるまで根気よく練習を続けましょう。

そして、シャープニングに慣れてきたら、お気に入りのナイフを見つけて、本格的な砥石を使ってシャープニングを楽しみましょう!

まとめ

- ナイフの手入れには、刃先を「整える」ホーニングと、「削って」鋭くするシャープニングがある

- ホーニングは刃の歪みを直し、シャープニングは摩耗や損傷を治す

- 狩猟用ナイフの場合は、ホーニングの代わりにタッチアップを行う

- 日々のタッチアップで切れ味が戻らないようになったら・本格的なシャープニングを行う

まとめ記事にもどる

関連記事