「それはあやつの仕組んだ〝罠〟だ!」…といった具合に、慣用句として使われる「罠」という言葉ですが、間違いなくほとんどの方が実際の「罠」を見たことは無いはずです。

それでは、わな猟に使われる「罠」という道具はいったいどんなものなのでしょうか?もちろん罠には色んな種類がありますが、今回は法定猟法(法律上「罠」と定義された道具)について詳しくお話をしたいと思います。

“わな”って何?

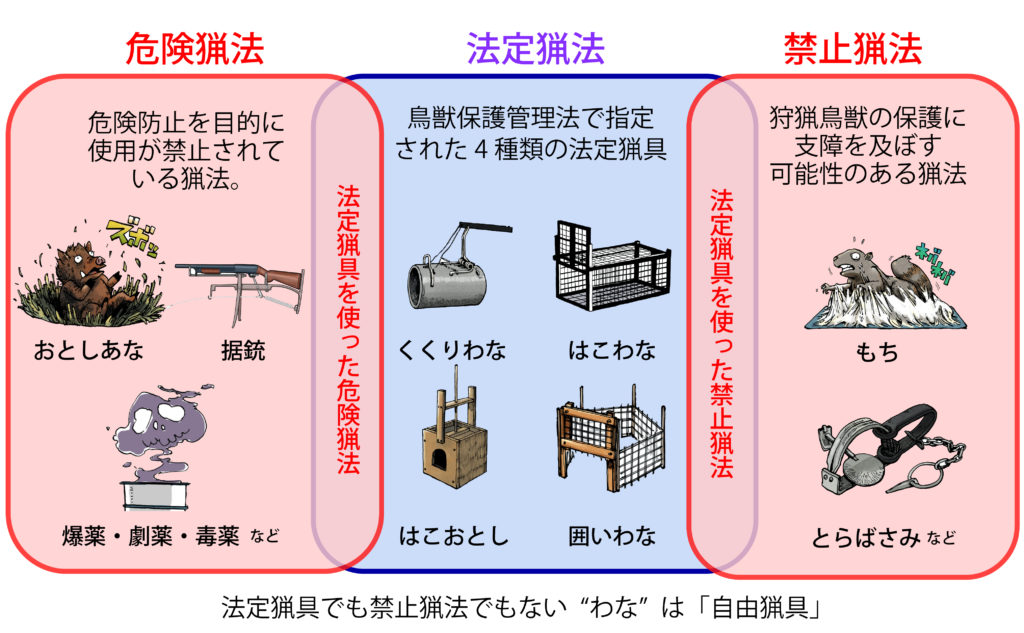

「わな(※)」という猟具は、狩猟に関する取り決めを定めた『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』において、法定猟法、危険猟法、禁止猟法の3種類に分類されます。なお、そのいずれにも該当しない「わな」は法律的な扱いは無く、便宜上「自由猟法」と呼ばれています。

※法律上の表記はひらがなの「わな」が使用されています。本サイトでは特に法律的意味を持たない場合は「罠」の漢字を使用しています

狩猟免許&狩猟者登録で使用できる『法定猟法』

法定猟法は、狩猟免許(わな猟免許)を所持した人が、狩猟を行う都道府県に対して狩猟者登録を行うことで使用できるようになる「わな」です。この法定猟法には、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなの4種類が指定されており、一般的にこの4種類いずれかの猟具を使った狩猟を「罠猟」と言います。

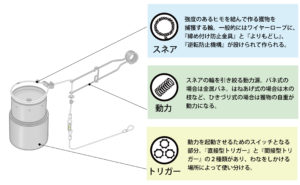

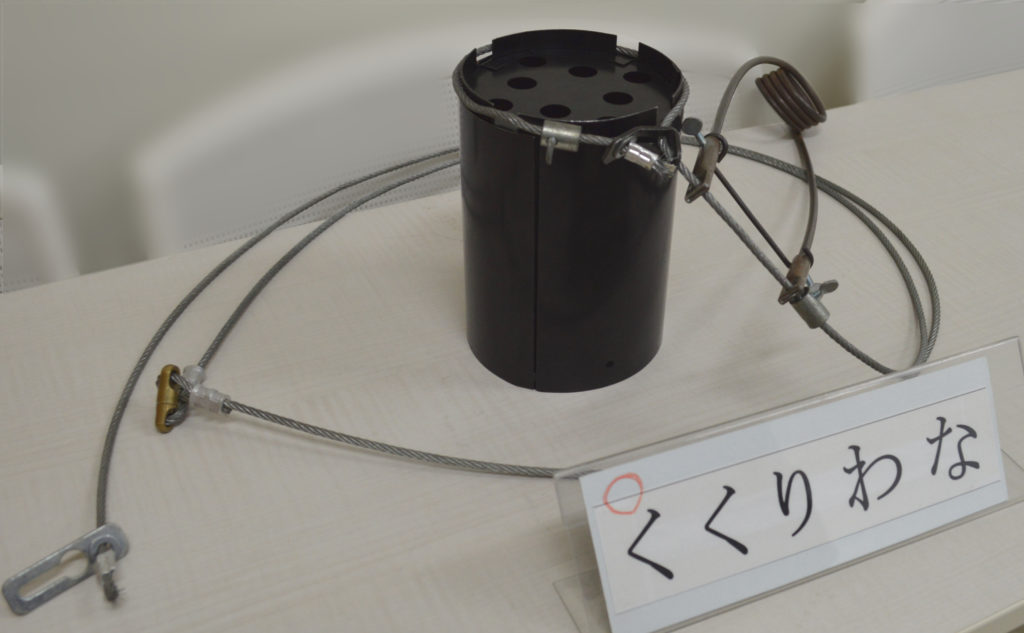

くくりわな

くくりわなは、ワイヤーロープのような強度のあるヒモでスネアと呼ばれる輪を作り、獲物の足などの体の一部をくくりつけて拘束する「わな」です。

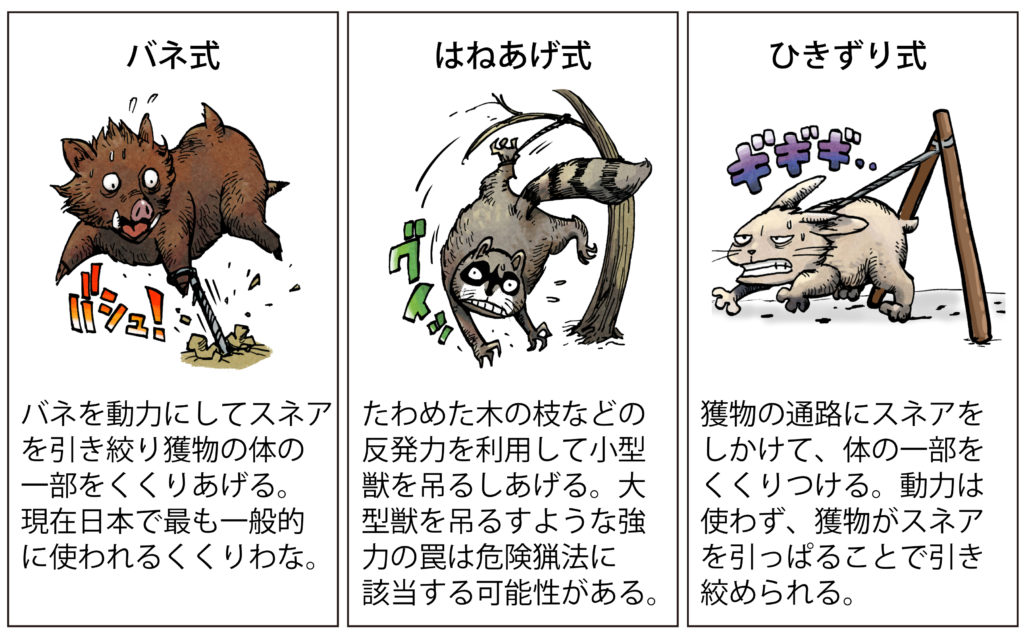

くくりわなには大きく、バネ式、はねあげ式、ひきずり式の3種類があります。中でも、現在日本で最もよく使われているのは『バネ式』くくりわなです。バネ式くくりわなは使用するバネのタイプで、あらゆる状況に対応できる応用性の高い罠なので、次回で詳しく解説をしていきます。

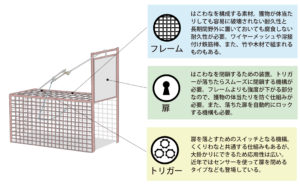

はこわな

くくりわなと同じく、日本のわな猟で一般的に用いられているのが、はこわなです。この「わな」は、箱の中に餌を入れて獲物を誘引し、トリガーにひっかかると扉が落ちて、中に閉じ込める仕組みになっています。

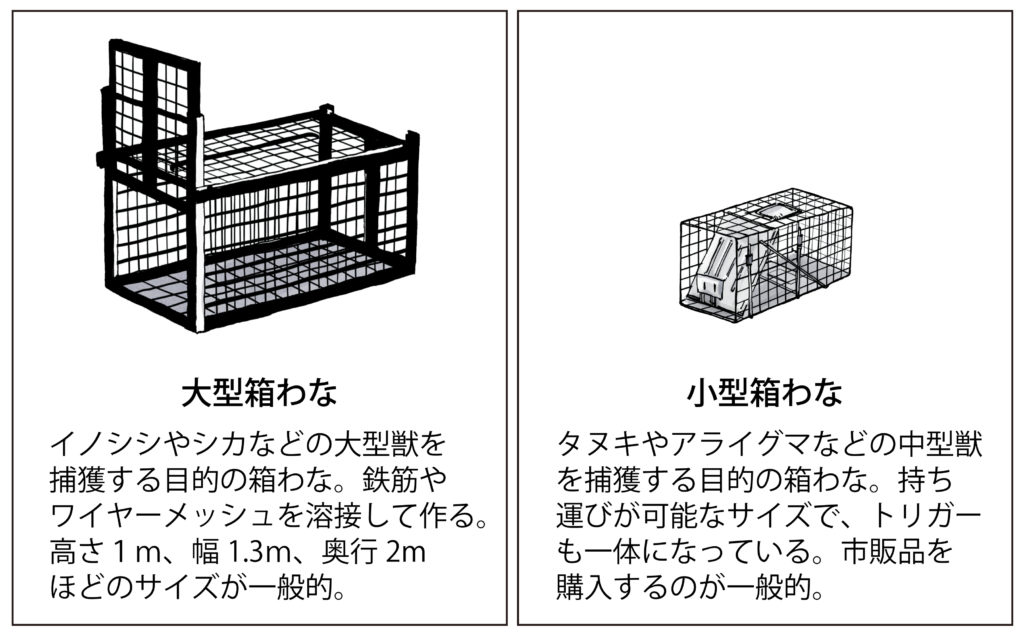

大型箱わな、小型箱わな

はこわなは大きく、大型と小型の2種類に分別できます。大型箱わなは、主にイノシシやシカを、小型箱わなは中型獣を捕獲する目的で利用されています。

一見すると単純な構造のように思えますが、箱わなは運用方法によって猟果がまったく変わってくる奥深い罠です。

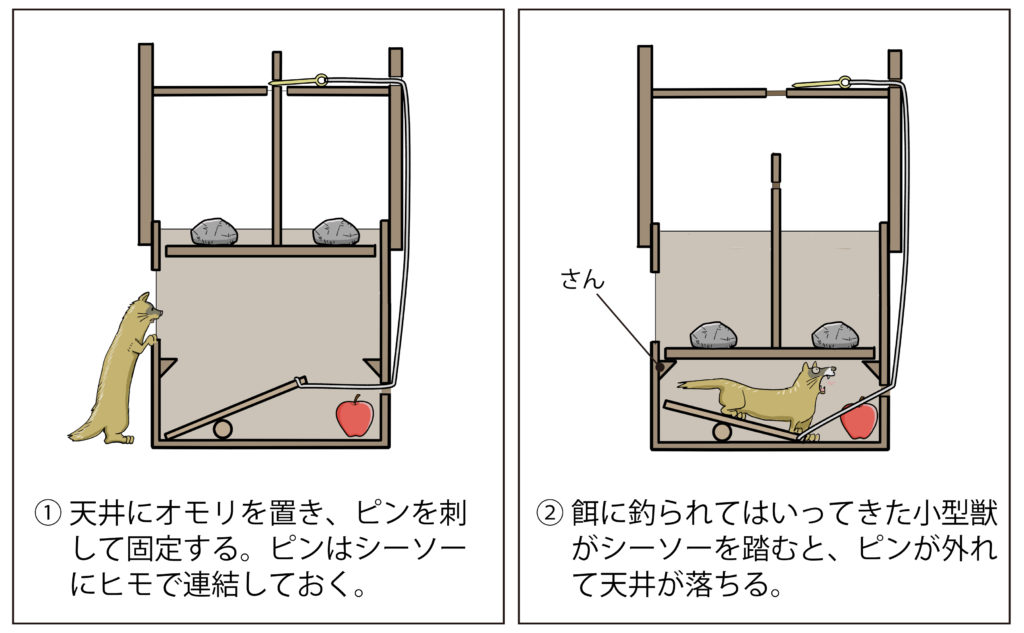

はこおとし

はこおとしは、箱の中に餌を入れて獲物を誘引し、トリガーに引っかかると天井が落ちて入り口をふさぐタイプのわなです。狭い所に潜り込む習性があるタイワンリスやイタチなどを捕獲しやすい罠だと言われています。

ストッパーが付いているので獲物が潰されない

はこおとしは、後述する禁止猟法の「おし」にならないように、中にストッパー(さん)を必ず付けるようにします。天井が落ちたときに、この「さん」で天井が止まるため、中に入った獲物が押しつぶされないようになっています。

囲いわな

囲いわなは、ワイヤーメッシュなどでサクと扉を作り、中に餌を置いて獲物を誘引し、獲物が入ってきたところで扉を落として閉じ込めるタイプのわなです。箱わなのように見えますが、天井が無い(天井面の半分以上が開口)している点が、箱わなとの大きな違いになっています。

広告

危険猟法

第三十六条

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(以下「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000088#448

第四十五条

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則

法第三十六条の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=414AC0000000088_20150801_000000000000000#131

人を傷つける危険性の高い「わな」は使用禁止

古い時代には「わな」として利用されてきた、据銃(すえじゅう)、陥穽(かんせい)、毒物、爆発物などは、誤って人間が罠にかかったときに重大な事故が発生する可能性があるため、使用が禁止されています。

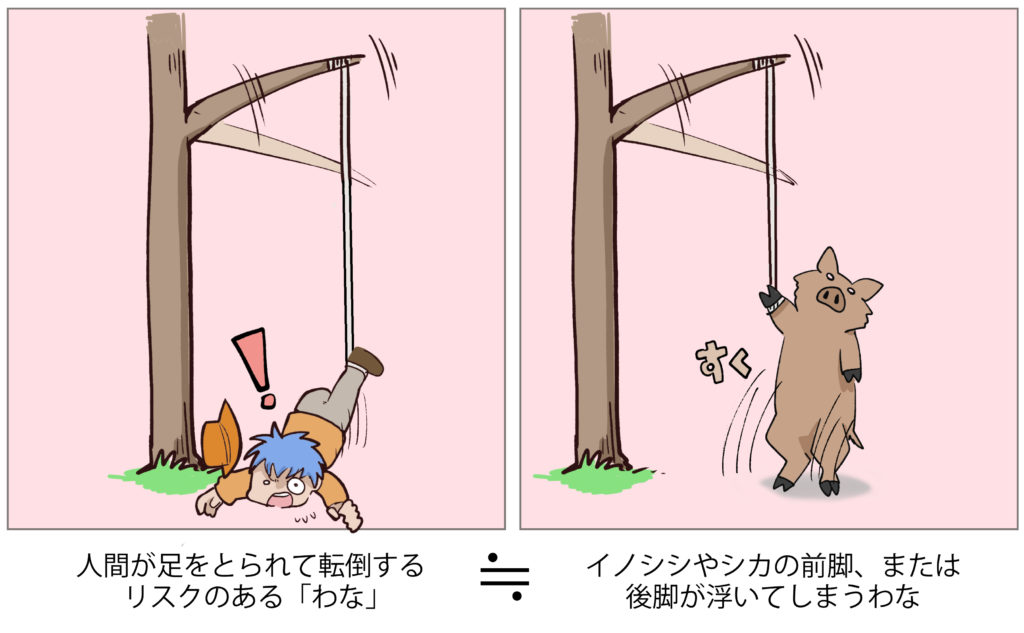

法定猟具を用いた危険猟法の例

法定猟法を使った罠猟であっても、使っている猟具が「人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがある」と判断される場合、危険猟具として罰せられる場合があります。

具体的に何を「危険」とするのかは法律で明示されていませんが、例えば「人間の手で押し縮めることのできない強力なバネ」を使用した場合や「大型獣の足が2本以上宙に浮く動力を使用した場合」は、危険猟法に該当する“可能性がある”と言われています。

広告

禁止猟法

第十条

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(わなに関する項目のみ抜粋)

3 法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。

● 同時に三十一以上のわなを使用する方法

● 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲等をするため、わなを使用する方法

● イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

● ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

● つりばり又はとりもちを使用する方法

● 矢を使用する方法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414M60001000028#1

罠猟には、狩猟鳥獣以外の野生動物を誤って捕獲する錯誤捕獲を防止する目的や、乱獲を防止する目的、また、狩猟者の安全性確保を目的として、使用が禁止されている猟法があります。

一人で“31個以上”のわなを運用する猟法

わな猟では、一人で31個以上のわなを運用することは禁止されています。これは、あまり多くのわなを使っていると「わな」のかけっぱなしが起こり、野生鳥獣を無意味に死傷させてしまう可能性があるためです。

わなによる鳥類の捕獲禁止

「わな」で鳥類を捕獲することは禁止されており、もし法定猟具で鳥がかかった場合は、すみやかにリリースをしなければなりません。「わな」で鳥を獲ってはいけない理由については定かではありませんが、おそらくは禁止猟法の一種である「かすみ網」と同じく乱獲を防止する目的があるからだと思います。

広告

わなによるクマの捕獲禁止

罠猟では、ツキノワグマ、またはヒグマを捕獲する目的で「わな」を仕掛けるのは禁止されています。これは、罠にかかったクマは狂暴化する傾向が強く、わなを破壊して狩猟者に襲い掛かり死傷した事故があとを絶たなかったためです。

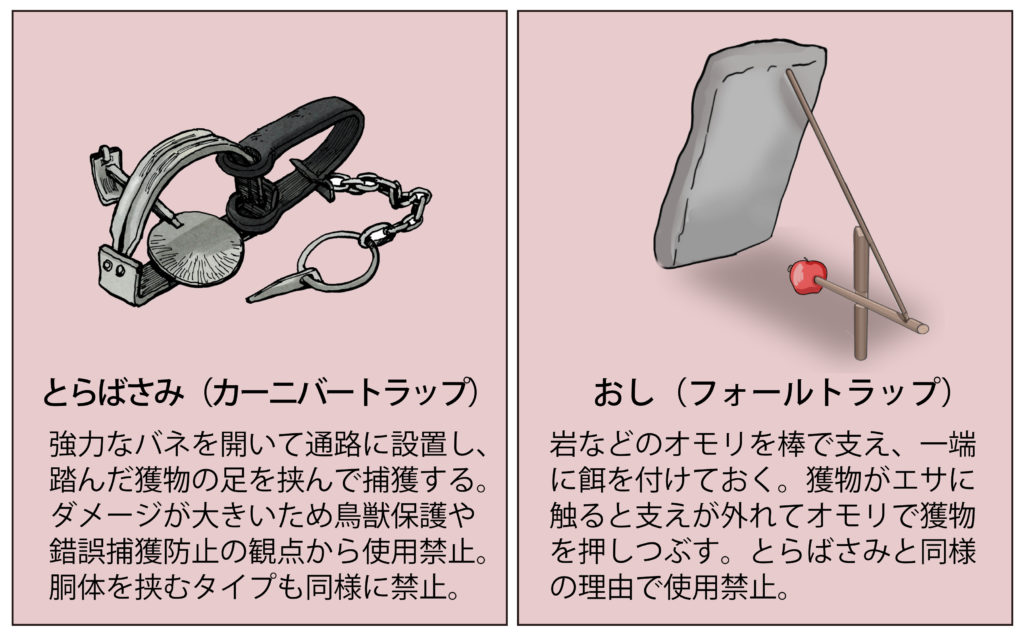

とらばさみ、おし

強力なバネで挟んで捕獲するとらばさみや、獲物の体を挟むカーニバートラップ、オモリで獲物を押しつぶす「おし」は、誤って狩猟鳥獣で無い動物がかかったとき死傷させてしまうので、禁止猟法になっています。

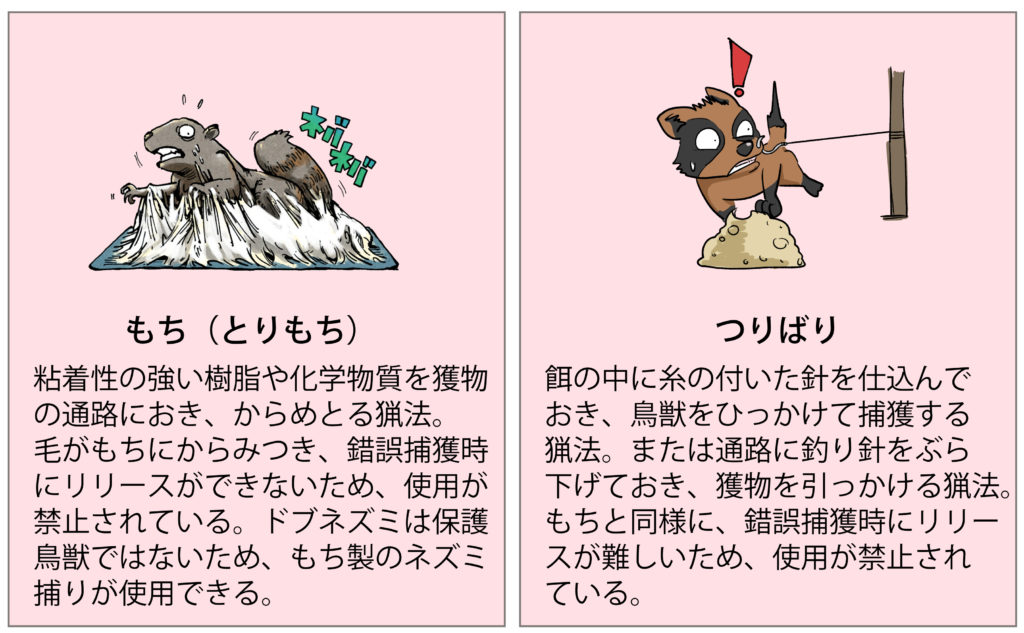

もち、つりばりを使った猟法の禁止

主に網猟に関する規制なのですが、罠猟においても獲物の通り道に「もち(トリモチ)」を仕掛ける猟法や、餌の中に釣り針を仕込んだりする猟法は、錯誤捕獲した野生鳥獣に致命的なダメージを与えてしまうため、使用が禁止されています。

法定猟具「くくりわな」の禁止猟法

くくりわなは法定猟法ですが、その構造によっては禁止猟法とされる場合があります。詳しくはくくりわなの解説で説明しますが、クマの錯誤捕獲防止、錯誤捕獲された野生鳥獣の保護、狩猟者自身の安全性の3点から、基準が設けられています。

まとめ

- 法律上「罠」には、法定猟法、危険猟法、禁止猟法、その他(自由猟法)の4種類に分類されている

- 法定猟法は、「くくりわな」、「はこわな」、「かこいわな」、「はこおとし」の4種類

- 危険猟法は人が死傷する危険性のある罠、禁止猟法は乱獲などを防止するため使用してはいけない

次の記事を読む