先日、「駆除従事者は街中に出てきたクマを撃つと違法になるのか?」というご質問をいただきました。これについて結論から言うと、駆除に同行していた警察官から『警職法第4条』の適用を受ければ、例え街中で射撃をしたとしても刑事責任を問われることはありません。そこで今回は警職法第4条について詳しく見ていくことにしましょう。

警職法第4条とは?

警察官職務執行法 第四条

警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危険防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

警察官職務執行法 https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/keishoku-hou.htm

警職法第4条による”命令”を受ければ、責任は問われない

警察官職務執行法(警職法)第4条を簡単に説明すると、『天災や人災などの災害発生時においては、警察官はその場にいる民間人に対して、危険防止のために必要な行動を”命令”できる』という法律です。

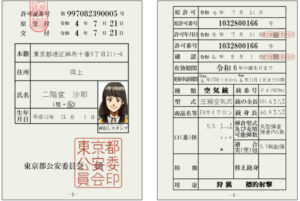

このとき命令を受けた民間人は、それが通常は違法とされる行動(例えば住宅街での猟銃の発砲)であっても、『公安委員会から命令されて行った行動』と解釈されるため、刑事責任に問われることはないとされています。

H24に『熊の出没』でも適用されるという通達が出された

警職法の条文には、『狂犬、奔馬(制御の効かない馬)の類等の出現』と書かれており、『クマのような凶暴性がある野生動物』については明言されていません。しかしこれについては、平成24年4月に警察庁から各都道府県公安委員会などに出された通達に、次のような記述が残されています。

「熊等が住宅街に現れ、人の生命・身体に危険が生じた場合の対応にお ける警察官職務執行法第4条第1項の適用」に関する通達

平成 24 年4月 12 日付け警察庁生活安全局保安課長・長官官房総務課

(前略)

現実・具体的に危険が生じ特に急を要する場合には、警察官職務執行法(警 職法)第4条第1項を根拠に、人の生命・身体の安全等を確保するための処置 として、警察官がハンターに対し猟銃を使用して住宅街に現れた熊を駆除する ように命じることは行い得るものと解される。

(後略)

長からの通達 https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-report/h24report_kuma.pdf

警職法第4条が適用される例

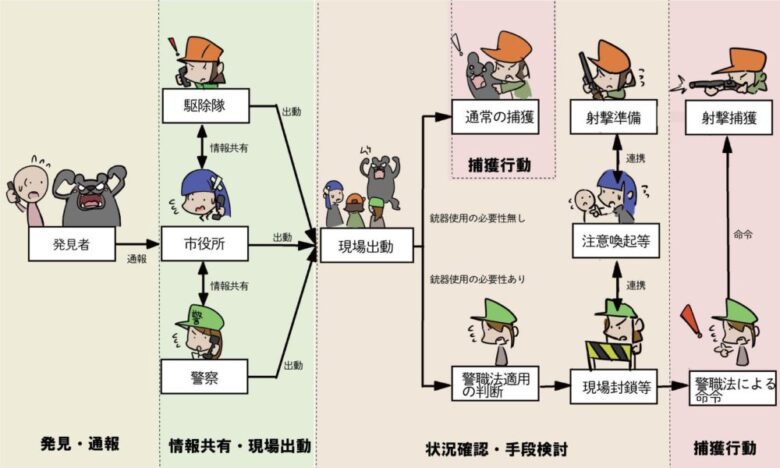

では、住宅街に”凶暴な生物”が出現したとして、駆除隊員はどのように行動を取るべきなのか、その例をいくつかに分けて見てみましょう。

発砲の必要性を提案→警職法4条の適用→発砲

上の例は、駆除隊員が住宅地付近で発砲をしたとしても、公安委員会から『命令を受けて行った行動』と判断されるため、駆除者自身が鳥獣保護管理法違反や銃刀法違反で刑事責任を問われることはありません。

ただし、ここで理解しておかなければならないのが、公安委員会の”命令”は、発砲を義務付けるものではないということです。次にその例を見てみましょう。

警職法4条の適用により命令→命令を拒否

この例のように、警職法第4条により命令を受けたとしても、駆除を実施するプロハンターが「発砲の必要性がない」と判断すれば、その命令を拒否できます。当然ですが、ここで駆除従事者が命令を拒否したからといって、刑事責任に問われることはありません。

『プロハンターとして判断』

”プロハンターの判断”には、上のような行動も考えられます。そして、この『判断』こそが、プロハンターに最も求められているスキルだといえます。

今後日本において、”猟師”という仕事が成り立つ理由は、「ジビエがブームだから」とかではなく、駆除の現場においてプロの判断ができる専門家の需要が高まっているからなのです。

『住宅街に猛獣出現』のフロー

ここまでで、住宅街などに猛獣が出現した場合における行動フローをまとめておきます。ただし上述の通達では、駆除従事者が警職法の適用を受ける際の『注意・留意事項』が書かれているので、プロハンターとしてはここもしっかりと把握しておき、その場その場で最適な行動を自分自身で決めなければなりません。

プロとして覚えておくこと

- 警職法の適用は、現場にいる警察官が判断するので、電話などで命令を受けることはできない。

- 駆除対象が襲い掛かってきたなどの場合は、警職法の適用を受ける前であっても、猟銃の使用を“認めざるおえない”と判断される場合がある。

- 夜間における発砲は、バックストップなどの安全性の確保・確認ができない限り警職法は適用されない。

- 警職法は、住居集合地等に仕掛けた檻にクマ類が入った場合の止めさしには適用されない。

- ライフル銃は原則として、住居集合地等では使用しないものとする。

- 警職法の適用は、追払いなどの他の方法では対応できず、銃猟以外に手段がない場合を想定したものである。

まとめ

- 警職法第4条は、警察官が民間人に対して行動を”命令”できる法律。命令を受けた民間人の行動は、刑事責任は追及されない

- 警職法第4条の”命令”は義務ではない。例えば、射撃の命令を受けたプロハンターは、自身の判断で命令を拒否できる

- 街中で射撃をするか・否かの判断は、最終的には“プロ”としての猟師の判断が一番大事