狩猟免許試験の申請、予備講習を経て、いよいよ本番です!知識試験と適性試験は、しっかりと対策すれば決して難関ではありません。試験の流れや内容を把握し、万全の準備で臨みましょう。

この記事の『まとめ』を見る

- 知識試験は午前中に行われる

- 出題数は全30問(すでに免許を持っている人は15問)、三肢択一式、制限時間90分で、70%正答で合格

- 出題範囲は、鳥獣保護管理法:13問、猟具に関する知識:6問、鳥獣に関する知識:9問

- 『狩猟読本』から出題されるが、参考書も活用して勉強をする

- 知識試験後は適性検査(視力、聴力、運動能力のテスト)が行われる

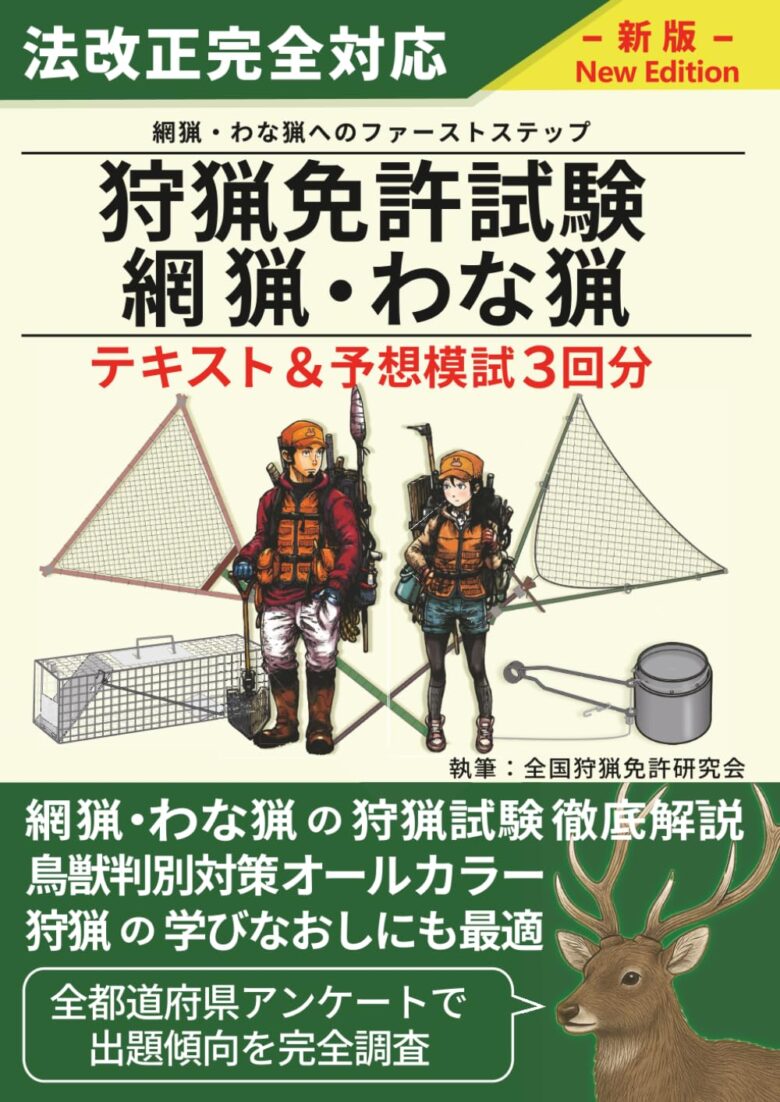

詳しくは、この書籍をチェック!

試験の時間割

| 流れ | 時間の目安 |

|---|---|

| 受付 | 9:00 ~ 9:25 |

| 知識試験 | 9:30 ~ 11:00 (途中退室可) |

| 適性試験 | 11:00 ~ 12:30 |

| 昼休憩 | (適正試験が終わったら) ~ 13:00 |

| 試験結果中間発表 | 13:00 ~ 13:20 (不合格者は解散) |

| 技能試験 | 13:00 ~ 17:00 |

| 試験結果発表 | 1週間程度後にWEB上や役場掲示板などに張り出し 即日発表の場合もある |

試験は受付から始まり、知識試験、適性試験、そして結果発表へと進みます。上表は一般的な時間割です。時間割は都道府県によって異なる場合がありますが、午前中に知識試験と適性試験があり、合否判定が行われます。合格者は午後に実技試験が行われる、という流れが一般的です。

試験の受付

試験会場に到着したら、受付で手続きを済ませ、指定された席に着席します。受験票に記載された受験番号を確認し、持ち物の最終チェックを行いましょう。

知識試験の合格基準

知識試験は問題数30問、三肢択一式、制限時間90分で、70%以上正答で合格です。

試験の出題範囲

知識試験は、鳥獣保護管理法、鳥獣に関する知識、猟具に関する知識の3つの分野から出題されます。問題数は、以下のように配分されています。

- 鳥獣保護管理法:13問

- 猟具に関する知識:6問

- 鳥獣に関する知識:9問

受験時に、すでに別の区分の免許を持っている場合は、鳥獣保護管理法に関する問題が免除され、15問に短縮されます。併願受験が可能な場合も、鳥獣保護法に関する問題は共通なので、問題数は30問と15問になります。

時間はたっぷり・途中退出もできる

試験の実施方法は、一応、「都道府県により異る」とされています。しかし実際は、どの都道府県でも三肢択一式(3択から1つを選ぶ)方式となっており、これまで記述問題や計算問題などが出題されたことはありません。そのため、人によっては5分ほどですべて回答できます。試験は30分程度で途中退室が可能なところが多いようです。

知識試験の出題範囲

知識試験は、受験申請時にもらえる『狩猟読本』(一般社団法人大日本猟友会刊行)のテキストから、ほぼすべての問題が出題されます。出題範囲と出題数はだいたい決まっており、次のように配分されています。

なお、試験対策では狩猟読本と併せて、『狩猟免許試験の参考テキスト&予想模試』も使って勉強しましょう。

鳥獣保護管理および狩猟に関する法令

- 鳥獣保護管理法の目的

- 狩猟鳥獣、猟具、狩猟期間など

- 狩猟免許制度

- 狩猟者登録制度

- 狩猟鳥獣の捕獲が禁止されている場所、方法、種類など

- 鳥獣捕獲の許可、鳥獣の飼養許可、ヤマドリおよびオオタカの販売禁止について

- 猟区

- 狩猟者の狩猟にともなう義務(違法捕獲物の譲渡禁止を含む)

この項目から出題されるのは約13問です。狩猟制度に関する法律の知識が出題されます。

鳥獣に関する知識

- 狩猟鳥獣および誤認されやすい鳥獣の形態(足跡などの判別)

- 狩猟鳥獣および誤認されやすい鳥獣の生態(食性や習性の判別)

- 鳥獣に関する生物学的な一般知識

上記範囲からは、約9問出題されます。鳥獣の生態や、足の形などを理解しておきましょう。

- 鳥獣の保護および管理(個体群管理、被害防除対策、生息環境管理)

- 鉛弾による汚染の防止(非鉛弾の取扱い上の留意点)

- 人獣共通感染症の予防

- 外来生物対策

上記範囲からは、約2問出題されます。この範囲は、『指定管理鳥獣捕獲等事業』と呼ばれる、都道府県ごとに行う鳥獣管理行政の内容が出題されます。かなり難しいところなので、しっかりと理解しておきましょう。

猟具に関する知識

| 第一種銃猟免許 | 装薬銃・空気銃の種類、構造、機能 装薬銃・空気銃・実包の取り扱い |

| 第二種銃猟免許 | 空気銃の種類、構造、機能 空気銃の取り扱い |

| わな猟免許 | わなの種類、構造、機能 わなの取り扱い |

| 網猟免許 | 網の種類、構造、機能 網の取り扱い |

上記範囲からは、約6問出題されます。第一種・第二種銃猟の試験では銃刀法や火取法など、法律に関する内容が多く出題されます。これは猟銃等講習会(初心者講習)の考査の出題範囲と被ります。

銃猟を行うためには、この猟銃等講習会の勉強も必要になるので、参考書を利用して併せて勉強しておきましょう。

わな・網は猟具の基準を知る

わな・網に関しては、猟具(法定猟法として使用できる道具)の種類とその特徴についてよく出題されます。この知識は、実技試験の「わな・網の違法品判別」や「わな・網の架設」でも問われる内容です。詳しくは実技試験対策に関する記事で解説します。

近年では電波法の問題も出題される

狩猟では、仲間同士で連絡をするのに無線機(トランシーバー)が使用されます。「猟具に関する知識」では、この無線機を取扱うための電波法が出題されることがあります。

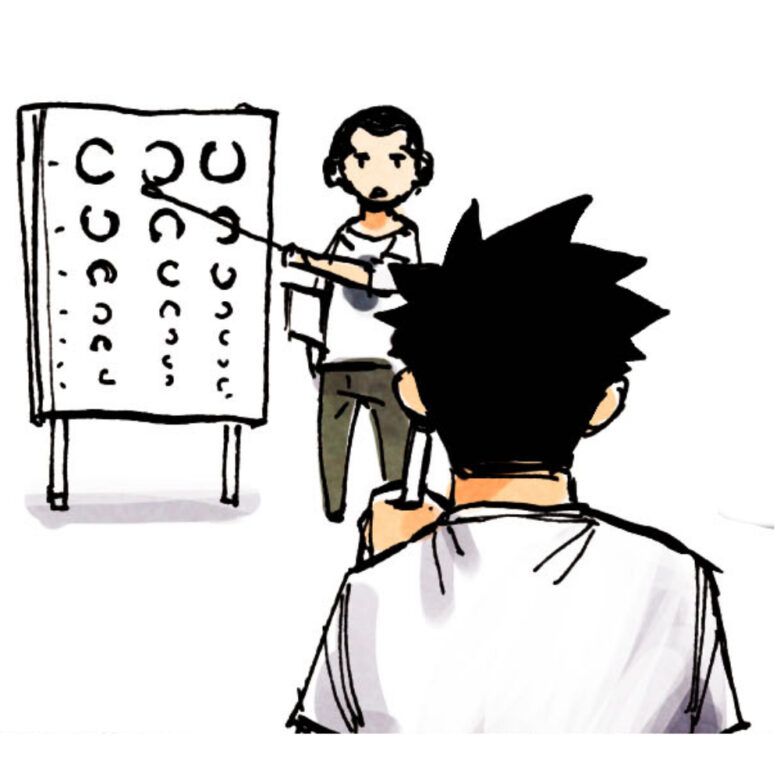

適性試験

| 科目 | 第一・二種銃猟 | わな・網 |

|---|---|---|

| 視力 | 視力(矯正視力含む)が 両眼0.7以上かつ1眼が0.5以上 単眼の視力が0.3に満たない者、または1眼しか見えない者は 他眼の視野が150度以上かつ視力が0.7以上 | 視力(矯正視力含む)が 両眼0.5以上 1眼しか見えない者は 他眼の視野が150度以上かつ視力が0.5以上 |

| 聴力 | 聴力(矯正聴力含む)が 10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力 | |

| 運動能力 | 狩猟の安全を行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。 四肢又は体幹に障害がある者は、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより、『狩猟を行うことに支障をおよぼすおそれがない』と認められること | |

知識試験の後は、適性試験が行われます。ここでは、視力、聴力、運動能力が基準に達しているかがチェックされます。

視力

視力は一般的な「C環」(万国式試視力表)で検査されます。銃猟の場合は「両眼0.7以上」と結構ハードルが高めですが、メガネやコンタクトを付けた『矯正視力』でもOKなので問題ないと思います。

聴力

『10m先から90dBの警音器』というのは言葉にしたら難しそうですが、要は「10m先のイヌの鳴き声が聞こえる」ぐらいのレベルです。だいたいの場合は「試験官と言葉のやり取りができているか」で検査されます。

運動機能

運動能力の能力のテストは、手のグーパー運動や手首回転運動、腕回し、肩回し、屈伸運動などでチェックされます。補助具を使った状態でも、試験官が「よし!」と判断すれば合格です。

中間合格発表

知識試験と適性試験に合格すると、午後の実技試験に進みます。不合格の場合は、ここで解散となります。

まとめ

- 知識試験は午前中に行われる

- 出題数は全30問(すでに免許を持っている人は15問)、三肢択一式、制限時間90分で、70%正答で合格

- 出題範囲は、鳥獣保護管理法:13問、猟具に関する知識:6問、鳥獣に関する知識:9問

- 『狩猟読本』から出題されるが、参考書も活用して勉強をする

- 知識試験後は適性検査(視力、聴力、運動能力のテスト)が行われる

次の記事『狩猟免許・実技試験』を読む

前の記事『狩猟免許試験への道』に戻る