スコープは、精密な遠距離射撃を行う上で欠かせないアイテムです。しかし、専門用語が多く、仕組みを理解するのは難しいと感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、スコープの基本的な仕組みから各部の名称、調整方法まで、図解を用いて分かりやすく解説します。

この記事の『まとめ』を見る

- スコープと望遠鏡の大きな違いは、レティクルの存在と、ゼロインのために照準線を上下できる機構

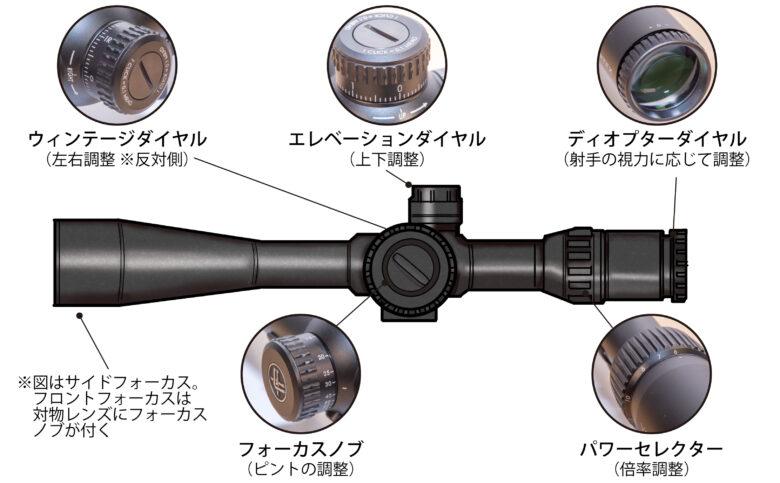

- スコープに付いている主なツマミは、エレベーション(上下)、ウィンテージ(左右)、フォーカス(ピント)、パワーセレクター(倍率)、ディオプター(視度)の5種類

- スコープの用語で覚えておきたいのが、対物レンズ径(解像度)、ひとみ径(明るさ)、アイレリーフ(スコープと目の距離)、チューブ径、F.o.V.(視野の広さ)の5種類

詳しくは、この書籍をチェック!

スコープとは?

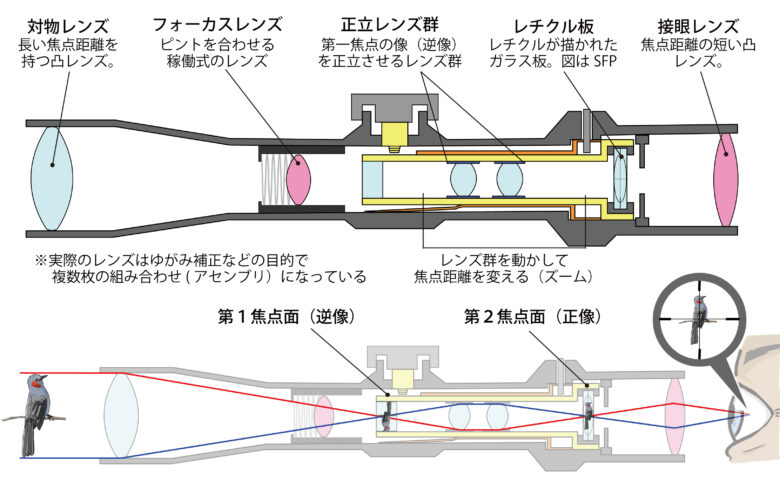

スコープは、正式にはテレスコピックサイト(Telescopic Sight)と呼ばれる照準器の一種です。スコープはしばしば「望遠鏡」と混同されがちですが、構造は大きく異なります。その決定的な違いは、近くの物と遠くの物に〝同時にピントを合わせられる〟という点にあります。

目の前の物と遠くの物に焦点が合う〝不思議〟

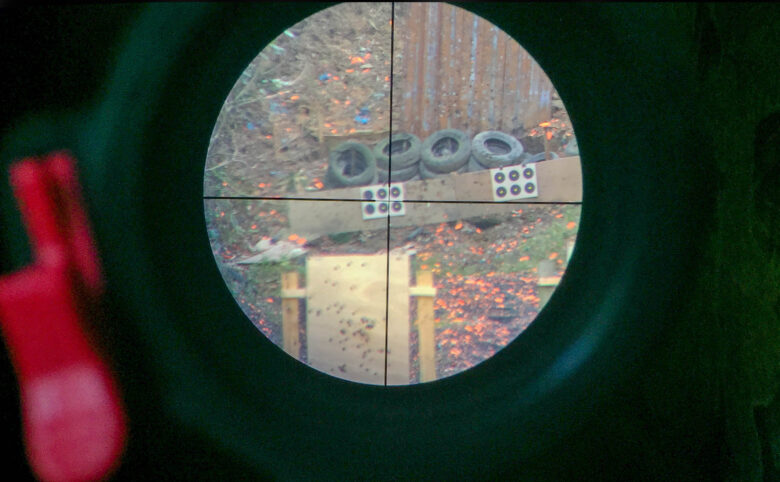

スコープには、レティクルと呼ばれる十字線(クロスヘア)が内蔵されています。このレティクルの十字線は、スコープの内部に描かれているため、〝目の前数センチ〟の位置に存在します。しかしスコープを覗くと、この十字線と同時に、〝数十メートル先の標的〟もクリアに見ることができます。

これは、望遠鏡では決して実現できません。もし望遠鏡のレンズ上に十字線を描いたとしても、目の前の十字線と遠くの標的に同時にピントを合わせることは不可能です。

〝近く〟と〝遠く〟のピントが同時に合う仕組み

スコープ内のレティクルと遠くの標的を同時に見れるのは、スコープ内の〝レティクルを描いた板〟に、様々なレンズを使って像を投影し、その像を私たちが見ているためです。

射手は〝レティクルに投影された像〟を見ている

スコープは、まず、対物レンズで光を集め、その光をスコープ内部にある第1焦点面に像を投影します。この像はさらに、スコープ内部の様々なレンズ群(正立レンズや倍率レンズなど)で調整をされた後に、第2焦点面に像を作ります。この像を私たちは接眼レンズを通して見ることになります。

スコープのレティクルは、この第1焦点面、もしくは第2焦点面のいずれかに印刷されています。この焦点面に投影された像を見ることで、私たちは〝近くのレティクル〟と〝遠くの標的〟を同時に見ることができます。

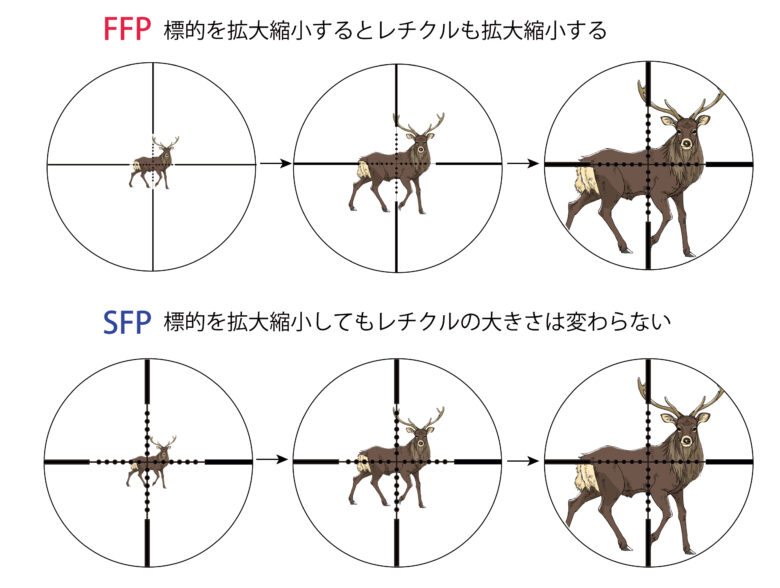

FFP方式とSFP方式の違い

レティクルが第1焦点面にあるFFP方式(ファストフォーカルプレーン方式)と、第2焦点面にあるSFP方式(セカンドフォーカルプレーン方式)は、「近くと遠くのピントを同時に合わす」という役割においては同じです。

しかし、倍率を調整したさいに、レティクルが少し異なる挙動を示します。このFFP方式とSFP方式の違いについて、下記記事で詳しく解説をしています。

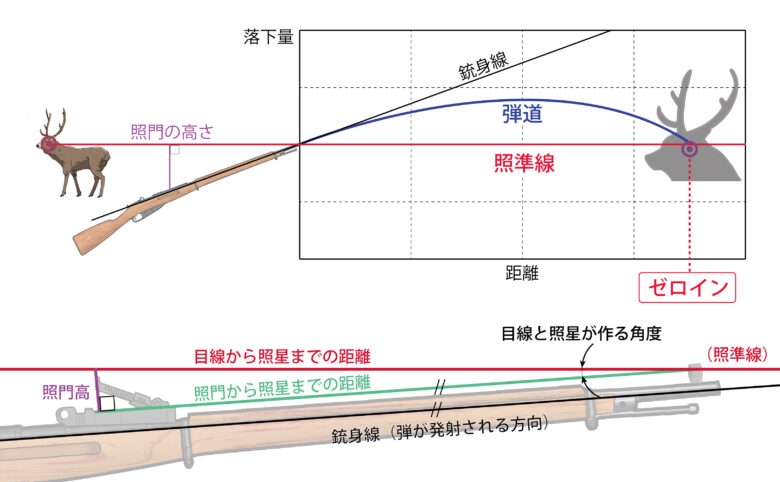

ゼロインを実現するための仕組み

スコープは、望遠鏡のように「遠くを見る」だけでなく、「狙った場所に弾を命中させる」ための役割も持ちます。そのためには、スコープには『レティクルの中心』に『発射した弾が交差する距離』を作る必要があります。この距離のことをゼロインと呼び、スコープの内部を調整してゼロインを変えることをゼロイン調整と呼びます。

照準線に〝角度〟を作る仕組み

ゼロインを作り出すためには、『射手がスコープの中心を覗く目線(照準線)』と『弾が発射される方向(銃身線)』の間に角度を付ける必要があります。

上の図は、最も基本的な照準器であるアイアンサイトの例です。アイアンサイトでは照準線に角度を作るために〝照門の高さをあげる〟ことで実現をしています。

スコープの場合

スコープで照準線に角度を付けるためには、アイアンサイトと同じように、スコープを〝傾けて取り付ける〟方法が考えられます。実際に、1770年代に誕生した当時のスコープは、取り付け角度を変えることによって、照準線の角度を変えていました。

しかし、現代で使用されているスコープは、このような方式は取られていません。なぜなら、現代で使用されているスコープは、誕生当初よりもはるか遠い距離を狙うよう想定されているため、取り付け角度がわずか「1分」でもズレると、遠方では大きな誤差になってしまうからです。

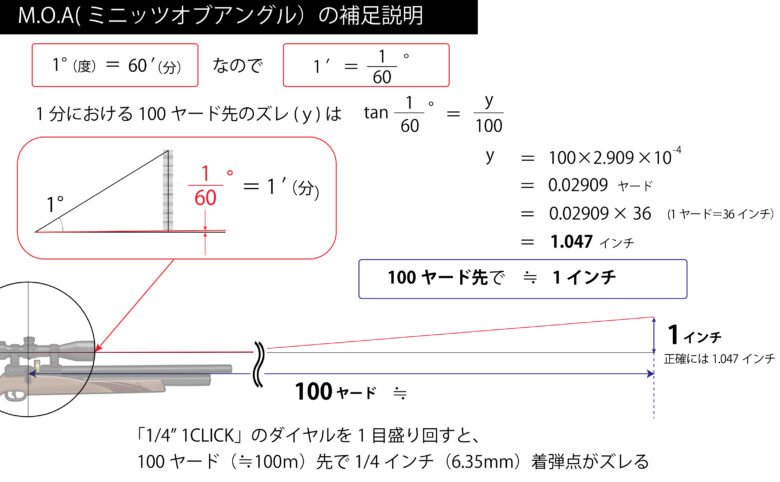

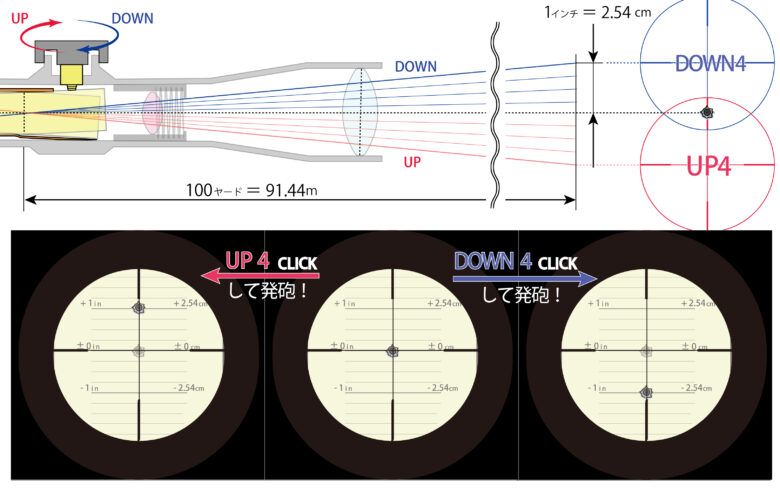

遠距離を狙う現代のスコープは「1分」単位で調整する

先述の「分」とは、角度の単位を指し、「1分」は「1度の60分の1」、つまり「0.0166度」を意味します。この角度は「誤差」のようにも思えますが、実際に計算してみると、「1分=0.0166度」の角度のズレは、100ヤード(≒100m)先で1.047インチ(≒2.7㎝)の誤差を生みます。

0.1度は100m先で『16㎝』の誤差を生む

もし仮に、100m先の〝カモの頭〟を狙っていたとします。このとき、スコープの取り付け誤差が「6分=0.1度」あったとしたら、100m先では「16㎝」の誤差を生んでしまいます。カモの頭は10cmぐらいなので、16㎝も誤差が出ていたら、命中することはまずありません。

ダイヤルで細かな角度が調整できる

そこで、スコープにはダイヤルが備え付けられています。このダイヤルを回すことで、スコープ内部の構造を「分単位」で調整することができます。

この仕組みによりスコープは、取り付け角度を変えることなく、遠距離での正確なゼロイン調整を行うことができるのです。

ダイヤルの役割

スコープには、狙撃精度を向上させるための様々な調整機能が搭載されています。これらの機能を使いこなすために、まずは主要な5種類のダイヤルについて理解しましょう。

エレベーションダイヤル(上下調整)

エレベーションダイヤルは、照準の上下を調整する機能で、ゼロイン調整のために使用します。例えば、「UP → 1/4″ 1CLICK」と表記されている場合、ダイヤルを1クリック分矢印方向に回すと、100ヤード先で照準が1/4インチ上に移動します。

ウィンテージダイヤル (左右調整)

ウィンテージダイヤルは、照準の左右を調整する機能です。「R → 1/4″ 1CLICK」と表記されている場合、ダイヤルを1クリック分矢印方向に回すと、照準が「右に1/4インチ」移動します。

「上下」「左右」という表記の注意

ダイヤルにある「UP(上)」や「R(右)」といった表示は、しばしば誤解を招きやすいので、注意が必要です。

例えば、弾を1発発射した後に、エレベーションダイヤルを「UP」の方向に回したとします。すると、『アイアンサイトの照門』と同様に、スコープ内部の鏡筒の射手側が少し上がり、射手の目線(照準線)は下方向に傾きます。この状態で2発目の弾を「1発目と同じ位置」に照準を合わせて発射すると、2発目の弾痕は1発目よりも〝上〟に付きます。

ウィンテージダイヤルも同様で、「R」方向にダイヤルを回すと、内部の鏡筒は右に傾くため、照準線は左に傾きます。よって、弾痕は1発目よりも右にズレて着弾します。

要するに、『ダイヤルに表示されている方向』は『着弾点を移動させたい方向』を示していると覚えておきましょう。

フォーカスノブ

フォーカスノブ(※デジタルタイプのつまみの場合は「ダイヤル」)は、ピント調整のために使用します。フォーカスノブは、スコープ横側に付いたサイドフォーカス方式と、対物レンズに付いたフロントフォーカスの2種類があります。サイドフォーカスは、銃を構えた状態で手が届くので「ピントの調整がしやすい」という利点があり、フロントフォーカスはツマミが大きいので「小さな力でもツマミを回しやすい」という利点があります。

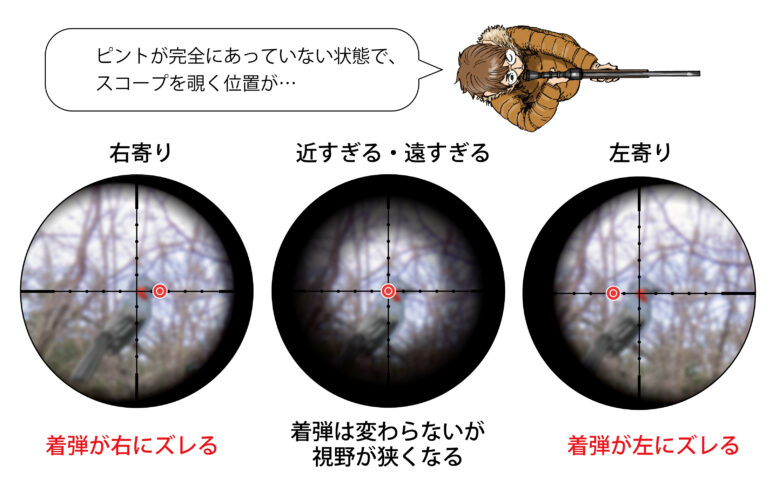

視差の調整のために必要

フォーカスリングの役割は「獲物をしっかりと視認するため」だけでなく、視差(パララックス)を減少させるという目的もあります。視差は、ピントがズレた状態でスコープを覗くと、のぞき込む角度によって〝レティクルの位置がズレる〟という現象です。詳しくは下記記事で解説をしています。

ディオプターダイヤル

ディオプターダイヤルは、レンズの度数を調整するダイヤルで、視度調整リングとも呼ばれます。眼鏡と同じ機能なので、個人の視力によってディオプターダイヤルを調整し、もっとも見えやすい設定を見つけましょう。

パワーセレクター

パワーセレクターは、スコープの倍率を設定するダイヤルです。ダイヤルには数値が書かれており、目印の位置に合わせることで倍率を設定できます。

スコープの最小倍率・最大倍率は、スコープの名前に『〇-×』と表記されます。例えば「3-9×44」という表記では、『最低倍率3倍、最高倍率9倍の性能を持っている』ということを示しています。

スコープの構造

スコープを選ぶ際、性能を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な要素を理解しておく必要があります。ここでは、スコープの構造に関わる主要な要素についてご紹介します。

対物レンズ有効径

対物レンズ有効径は、スコープの先端にあるレンズの直径を表します。対物レンズ径が大きいほど、より多くの光を取り込むことができるため、視界が明るく鮮明になります。

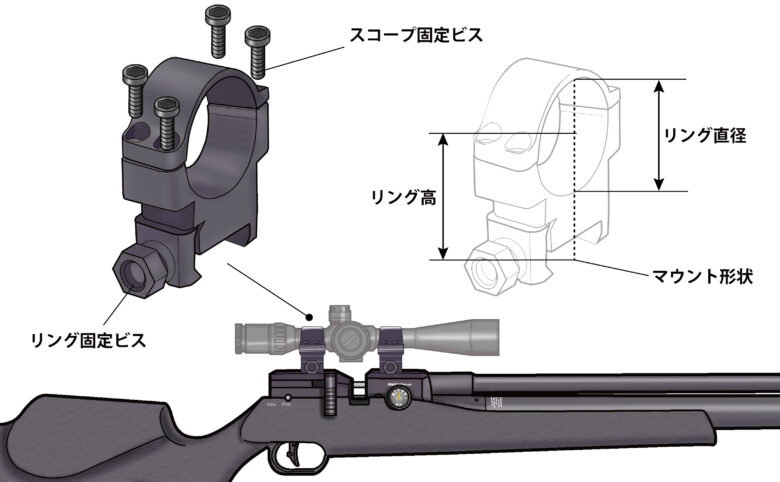

大きすぎると干渉を起こす

スコープは通常、マウントリングと呼ばれる部品で銃に取り付けられます。このとき、スコープの対物レンズ径が大きすぎると、銃との間に干渉が生じる可能性があります。また、スコープの取り付け位置が高すぎると、頬を当てる高さが高くなります。

対物レンズ径の表記

対物レンズ径の大きさは、スコープの名称内で表記されます。例えば、「3-9×44」という表記のスコープは、「44mmの対物レンズ径を持つ」ことを示しています。

アイレリーフ

アイレリーフとは、接眼レンズから目までの最適な距離を指します。このアイレリーフが近すぎると、発砲した反動でスコープが後退し、目の上を怪我をする危険性があります。そのため、スコープのアイレリーフは望遠鏡などよりも長めに調整されています。

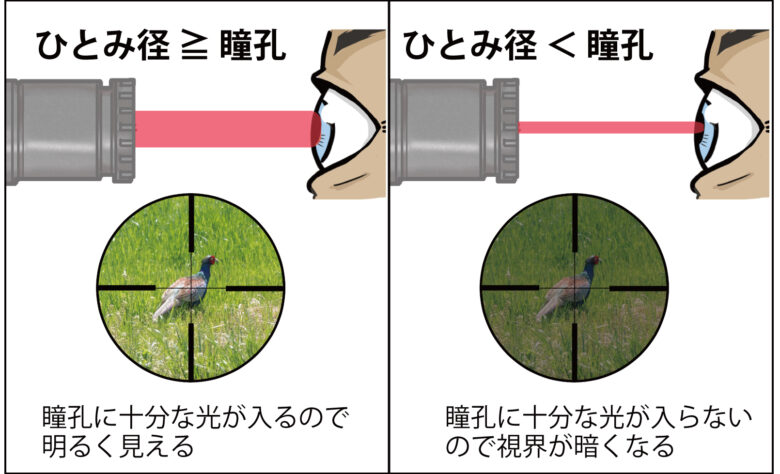

ひとみ径

ひとみ径は、スコープを通して射手の目に届く光の束の直径を表します。ひとみ径は対物レンズ径を倍率で割ることで計算でき、この値が射手の瞳孔径よりも小さいと、視界が暗くなります。特に暗い場所での射撃を考慮する場合、ひとみ径が大きいスコープを選ぶことが推奨されます。

チューブ径

チューブ径は、スコープの鏡筒の直径であり、主に「1インチ(25.4mm)」と「30mm」の2種類が存在します。

スコープを購入する際は、銃と対物レンズが干渉しないように、適切な〝高さ〟のマウントリングを選ぶようにしましょう。具体的には、「対物レンズ径÷2×1.2(安全率)」の高さのマウントリングを選ぶようにしましょう。

エアライフルの場合は、スコープと〝回転弾倉〟が干渉することも多いため、もう少し高めのマウントリングを選ぶようにしましょう。

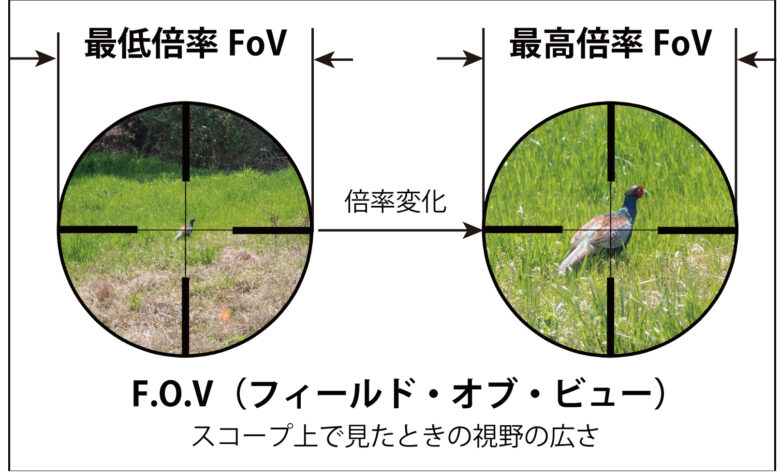

F.o.V.

F.o.V.(フィールドオブビュー)は、スコープを覗いたときに見える視界の広さです。例えば、倍率が3~12倍、F.o.V.が10~2mのスコープの場合、『3倍率で覗いたときの視界の広さが10m、12倍率で覗いたときの視界の広さが2m』という意味になります。

まとめ

- スコープと望遠鏡の大きな違いは、レティクルの存在と、ゼロインのために照準線を上下できる機構

- スコープに付いている主なツマミは、エレベーション(上下)、ウィンテージ(左右)、フォーカス(ピント)、パワーセレクター(倍率)、ディオプター(視度)の5種類

- スコープの用語で覚えておきたいのが、対物レンズ径(解像度)、ひとみ径(明るさ)、アイレリーフ(スコープと目の距離)、チューブ径、F.o.V.(視野の広さ)の5種類

まとめ記事にもどる

関連用語まとめ

関連記事