わな・網猟の狩猟免許試験は、予備講習会を受けていれば「合格率9割以上」と言われています。しかし、逆に何かの都合で予備講習に参加できなかった場合は、かなり難易度の高い試験になります。『狩猟免許試験【わな・網】絶対合格テキスト』は、予備講習に参加できなくても合格できるように作られています。予備講習を受ける予定の人も、より確実に合格するために、本書を活用しましょう!

狩猟免許試験の実施状況

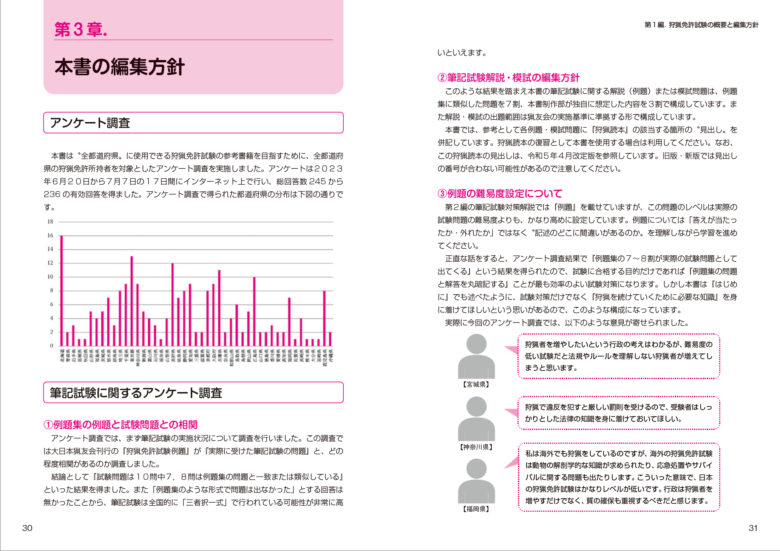

狩猟免許試験は「猟友会が実施している」と勘違いされていますが、実施主体は〝都道府県〟です。そのため、試験問題や課題の設定は都道府県ごとに異なります。

問題・課題は『狩猟読本』がベースだが、100%ではない。

アンケート調査によると、狩猟免許試験は全国的に、大日本猟友会が刊行している『狩猟読本』から筆記試験・実技試験の問題・課題が出ていることがわかりました。しかし、内容の100%が狩猟読本から出ているというわけではなく、おおむね「狩猟読本は7~8割で、残り2,3割は都道府県が独自に問題を設定している」という状況でした。

よって本書を制作するにあたっては、ベースには狩猟読本の内容を参考にしながらも、残り2,3割は狩猟者には絶対に覚えておいてほしい知識を組み込んで、問題の設定・解説を行いました。

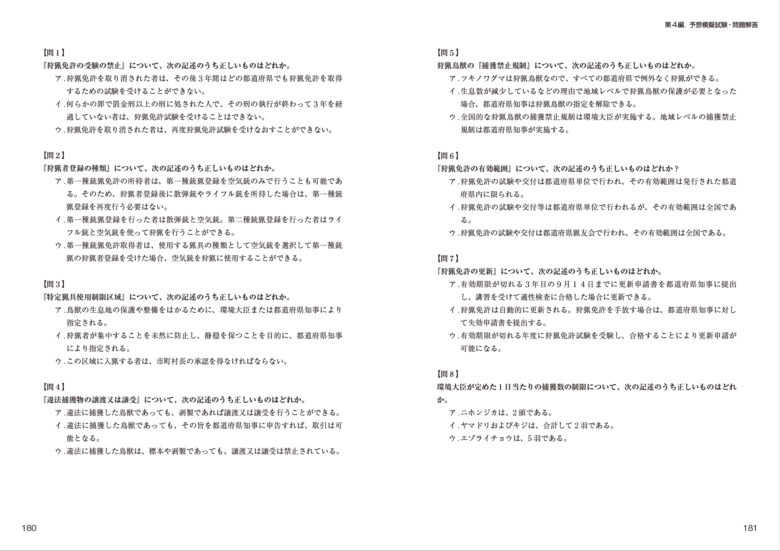

筆記試験対策には〝例題〟を設定

筆記試験対策に関しては、すべてに例題を設定しています。この例題はかなり難易度を高くしており、間違えた箇所の解説を読むことで、より知識を深めることができるような仕組みになっています。

また、解説には『狩猟読本』の該当箇所も参考として付記しています。一応、この本の内容で狩猟免許試験の筆記をクリアできる内容にはなっていますが、狩猟読本を一通り読んだ人が“復習”の目的でも利用できるように構成しています。

〝わな〟と〝網〟その仕組みと仕掛け方をイラストで解説

資料が少ない〝網〟の世界を徹底図解!

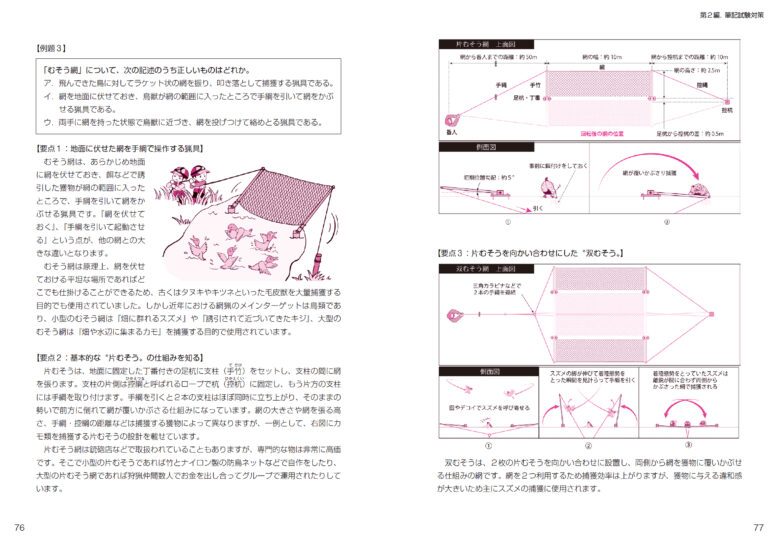

法定猟具の網には「むそう網」、「はり網」、「つき網」、「なげ網」の4種類があります。網猟の試験ではこれら網の特徴や操作方法について出題がされますが、困ったことに、これら網に関する情報はちまたにほとんどなく、猟友会の「狩猟読本」を見ても詳しく解説されていません。そこで本書では独自に調査した内容をもとに、網猟に関する詳しい解説を図入りで掲載しています。

「これから網猟を始めたい」と思う人はもちろんのこと、すでに網猟免許を持っているけど「網ってどうやって仕掛けたらいいのかわからない!」という人にも参考になると思います。

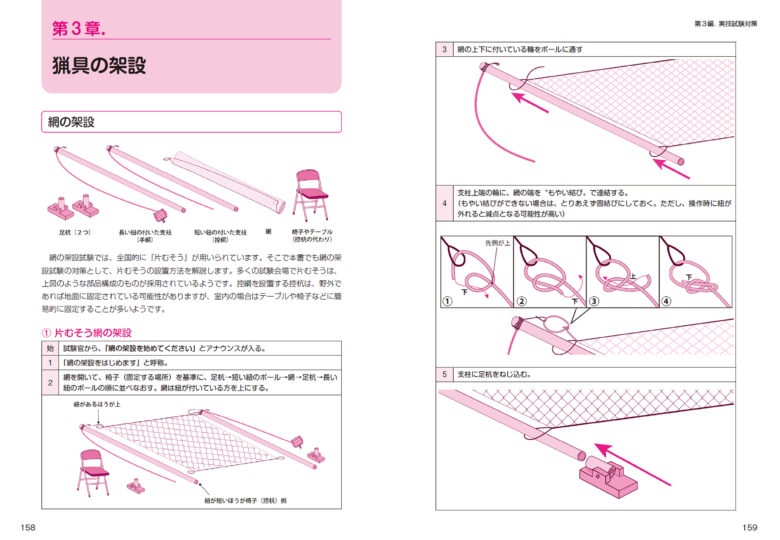

出題率の高いわな・網の架設方法を解説

猟具のわな・網には色々な種類がありますが、実技の架設試験で扱う猟具には全国的に出題傾向が決まっています。そこで本書では全国アンケートをもとに『架設試験に出題される可能性の高いわな・網』を精査して、その架設方法を細かく解説しています。

正直な話をすると、近年のわな猟・網猟の架設試験対策としては、「予備講習会を受けること」が最も確実で簡単な対策だと言えます。しかし、何かしらの理由で予備講習会を受けられないという人も多いので、そういった方にはとても参考になる内容だと思います。

鳥獣判別のコツをカラーイラストで紹介

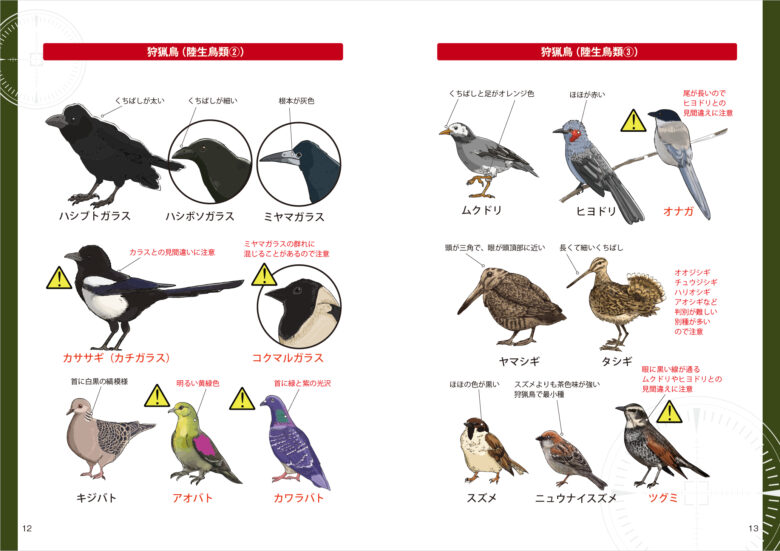

実技試験でも「難関」と言われているのが鳥獣判別です。アンケート調査によると、多くの都道府県では狩猟読本のカラーイラストが使われているようですが、「鳥獣の写真」や「狩猟読本には載っていない鳥獣のイラスト」が使われていることもあり、狩猟読本丸暗記では不十分と言えます。

そこで本誌では狩猟鳥獣と誤認しやすい鳥獣をフルカラーイラストで掲載し、判別のコツを掲載しています。

3回分の模擬テストを収録

本誌の最後では、3回分の模擬試験問題を掲載しています。試験の難易度は「実際の問題よりも少し難しめ」になっているので、大日本猟友会の「例題集」を一通りやった人にとっても、やりごたえがある内容になっています。

まとめ

- わな・網猟の試験対策は、予備講習に参加していれば合格率は9割以上

- 予備講習を受けられない場合は『狩猟読本』で予習する必要があるが、実技試験は対策が難しい

- 本テキストでは、イラストで実技試験の内容はポイントを解説している

まとめ記事にもどる

記事が見つかりませんでした。

関連記事