「狩猟を始めてみたいけど、一体いくらかかるんだろう?」これから狩猟を始めようと考えている方が、まず気になるのはやはり‶お金〟のことではないでしょうか。この記事では、狩猟を始めるために必要な費用について、その内訳と、〝節約する方法〟について解説します。

この記事の『まとめ』を見る

- 狩猟者になるためには、『初期費』+『毎猟期ごとにかかる費用』が必要になる

- 『猟具の購入費』を除いた上記の概算は、第一種銃猟『17万』、第二種銃猟『9万』、わな・網猟『4万』。ただし、市町村によっては補助金制度や減税措置がある

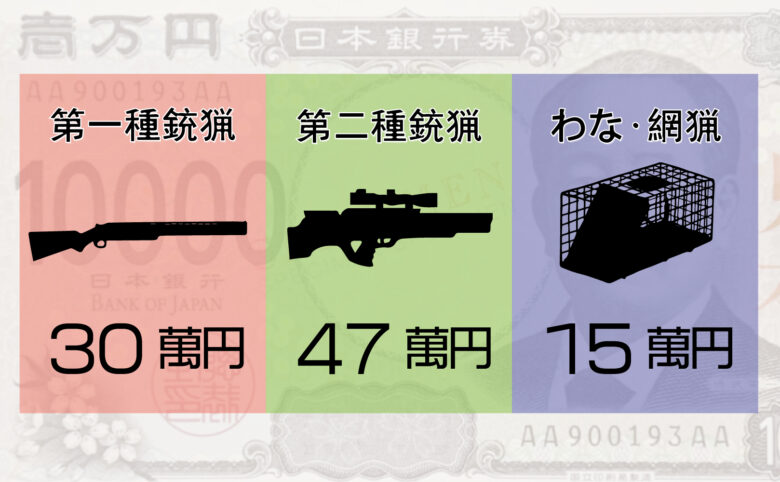

- 『猟具の購入費』含めた『狩猟を始めるために必要な費用』の概算平均は、第一種銃猟『30万円』、第二種銃猟『47万円』、わな・網猟『15万円』

『狩猟を始めるために必要な費用』の概算

ひとまず結論として、狩猟を始めるために必要な費用の概算は下表のようになります。

| 品目 | 第一種 | 第二種 | わな・網 |

|---|---|---|---|

| 狩猟免許取得費用 | ¥17,200 | ||

| 所持許可費用 | ¥118,150 | ¥51,700 | ー |

| 初期費小計 | 13.5万円 | 6.9万円 | 1.7万円 |

| 狩猟税(1都道府県あたり) | ¥18,800 | ¥7,800 | ¥10,500 |

| 損害賠償証明(猟友会に加入の場合) | ¥14,800 | ¥13,300 | ¥12,300 |

| 狩猟を始めるのに必要な費用 | 17万円 | 9万円 | 4万円 |

| 猟具等の購入費 | 5~20万円 | 15~60万円 | 5~17万円 |

| 猟具を含めた費用 | 22~37万円 | 24~69万円 | 9万~21万円 |

『狩猟を始めるために必要な費用』は、『猟具の購入費用』によって大きな幅が生まれます。〝すべて込み〟の平均は、以下の金額になります。

- 第一種銃猟:30万円

- 第二種銃猟:47万円

- わな・網猟:15万円

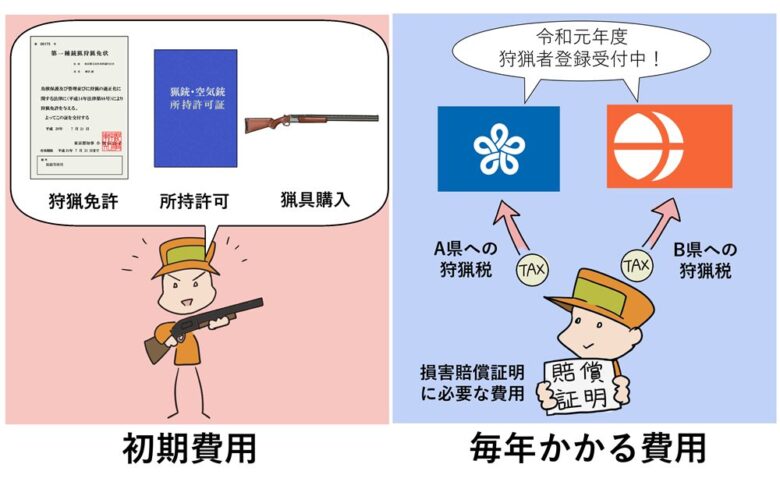

狩猟の費用は『初期費用』と『毎年かかる費用』がある

狩猟にかかる費用は、大きく分けて「初期費用」と「毎年かかる費用」の2種類があります。

- 初期費用: 狩猟を始めるために最初に必要な費用(例:免許取得費、所持許可申請費、猟具購入費など)

- 毎年かかる費用: 狩猟者登録のために、毎年支払う必要がある費用(例:狩猟税、猟友会会費など)

また、今回の内訳には含めていませんが、狩猟免許と銃所持許可は3年ごとに更新が必要です。そのさいに、約2万円程度の費用がかかることも覚えておきましょう。

猟具の購入費で金額は大きく変わる

初期費用は、猟具の購入費によって大きく変動します。特にエアライフルは、機種によって値段に大きな差があり、本体とスコープ、エアチャージャーなどを揃えると平均で30~40万円近くかかります。

そのため、第二種銃猟のライセンスに関する費用は第一種銃猟(17万円)の約半分(9万円)ですが、エアライフルの購入費が高いため、第一種銃猟よりも狩猟を始めるコストが高くなる傾向があります。

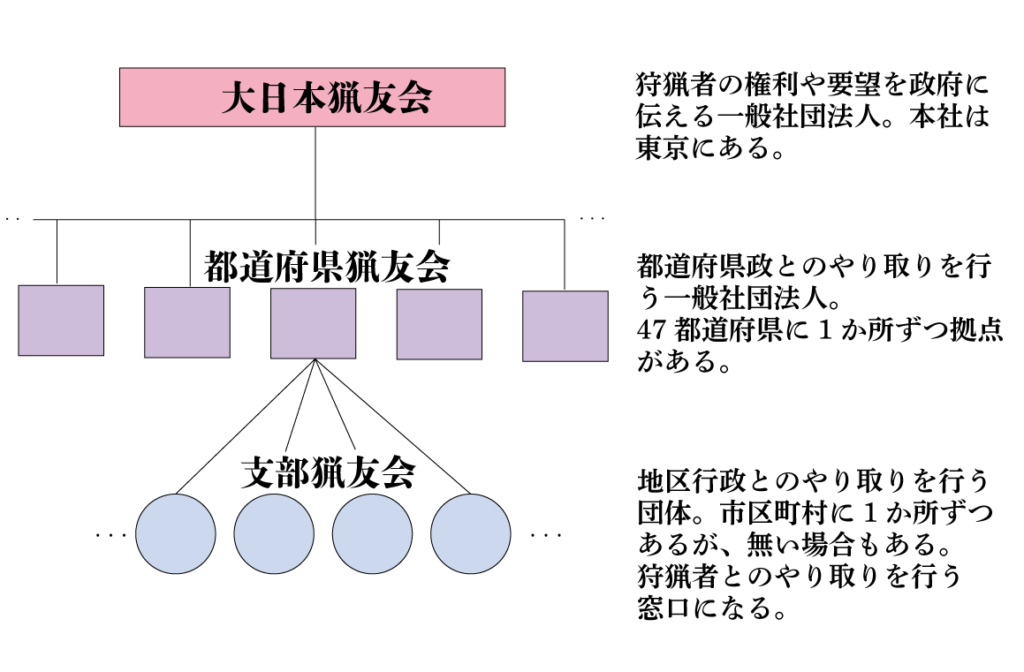

毎年かかる費用は『支部猟友会の会費』によって変わる

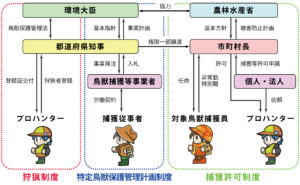

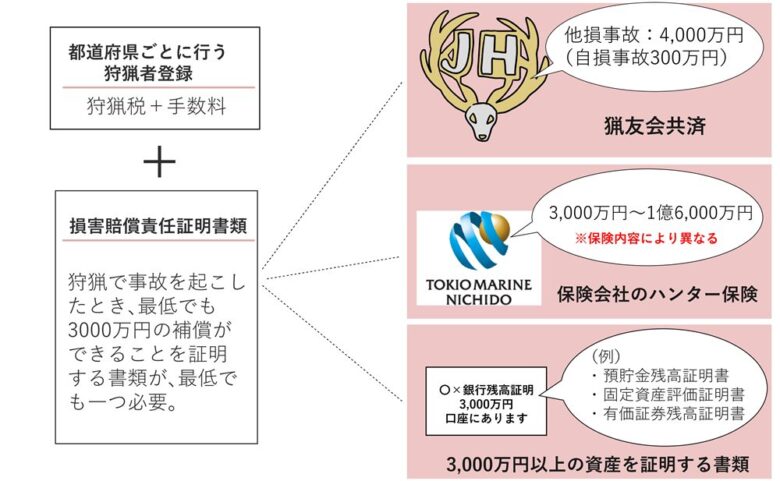

猟者登録にかかる費用は、「狩猟税」+「損害賠償責任」の合算になります。この「損害賠償責任」については、大きく3つの方法があります。

- 猟友会に所属して、狩猟事故共済保険に加入する

- 保険会社の団体ハンター保険に加入している、狩猟サークルやコミュニティに所属する

- 損害賠償責任能力を示せる、資産額3,000万円以上の証明書類を準備する

猟友会の会費と、狩猟サークルの会費は、おおむね¥15,000程度です。ただし、猟友会の会費は、都道府県や市区町村によって異なるため、最終的には「保険以外のサービス」を比較して入会先を決めることになります。

『狩猟免許取得』に必要な費用

| 品目 | 第一種 | 第二種 | わな・網 | |

|---|---|---|---|---|

| 狩猟免許予備講習 | 講習受講料 | ¥10,000(※1) | ||

| テキスト代 | ¥1,500 | |||

| 狩猟免許試験 | 受験料 | ¥5,200(※2) | ||

| 証明写真 | ¥900(※3) | |||

| 合計金額 | ¥17,600 | |||

狩猟免許の取得のためにかかる費用は上表のとおりです。

※1:予備講習費は地域によりバラツキがある

狩猟免許試験の前に都道府県猟友会が開催する「予備講習会」は、狩猟免許を取得する上で受講がほぼ必須となります。

通常、この講習費は1万円程度(東京都など)ですが、一部地域(千葉県など)では3万円になることがあります。

※2:併願の場合は少し安くなる

狩猟免許試験の受験料は、「すでに狩猟免許を持っており、他の種類の免許を受ける場合」または「併願受験をする場合(併願できない都道府県もある)」は、2種目以降の受験料が3,900円になります。

※1、2:市区町村によっては補助金を受けられる場合がある

狩猟免許の受験料は、市区町村によっては助成金が出ている場合があります。予備講習会の受講料や猟具の購入費用も助成金の対象としている地域もあるので、「狩猟免許取得助成補助金」というキーワードで、お住まいの市区町村の情報を必ずチェックしておきましょう。

※3:証明写真は『コンビニ証明写真』を利用する

申請に必要な写真は「縦3cm×横2.4cmのカラー写真」、いわゆる「運転免許証用の写真」なので、街角にある証明写真機で600~900円程度で取得できます。

しかし、狩猟を始めるための手続きでは、この証明写真が何枚も必要になります。その都度証明写真機を利用していると、費用がかさんでしまうので、できるだけ早くコンビニ証明写真を利用する方法に切り替えましょう。

コンビニ証明写真は、スマートフォンで撮影した写真を専用のアプリを使ってコンビニのコピー機に転送して印刷します。1セット4枚200円程度なので、今後のことを考えると証明写真機を使うよりも安く済みます。

猟銃・空気銃所持許可に必要な費用

| 品目 | 第一種 | 第二種 | |

|---|---|---|---|

| 猟銃等講習会初心者講習 | 申請手数料 | ¥6,800 | |

| 射撃教習資格認定 | 申請手数料 | ¥8,900 | ー |

| 証明写真 | ¥900 | ー | |

| 医師の診断書 | ¥3,000(※1) | ー | |

| 身分証明書 | ¥300 | ー | |

| 住民票 | ¥200 | ー | |

| 火薬譲受許可申請 | ¥2,400 | ー | |

| 射撃教習受講 | 受講料 | ¥32,000 | ー |

| 弾代(75発) | ¥3,750 | ー | |

| 所持許可申請 | 申請手数料 | ¥10,500 | |

| 証明写真 | ¥900 | ||

| 医師の診断書 | ¥3,000(※1) | ||

| 身分証明書 | ¥300(※2) | ||

| 住民票 | ¥200 | ||

| ガンロッカー | ¥30,000~(※3) | ||

| 装弾ロッカー | ¥15,000~(※3) | ー | |

| 合計金額 | ¥118,150 | ¥51,700 | |

第一種・第二種銃猟を始めるためには、所轄警察署で猟銃・空気銃の所持許可を受ける必要があります。これにかかる費用は、散弾銃かエアライフルかで異なります。

※1:診断書は病院によって金額が異なる

医師の診断書(精神保健指定医、または歯科医師を除くかかりつけの医師による診断書)は、取得する病院によって費用が異なります。一般的には3,000円程度ですが、病院によっては1万円程度かかることもあります。事前に病院に電話して見積もりを確認しましょう。

※2:射撃教習から1年以内であれば省略可能

所持許可申請時に添付する身分証明書(破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市(区)町村長の証明書)は、射撃教習から1年以内であれば提出を省略できます。

削減できるコストは300円ですが、身分証明書は住所地ではなく本籍地の市区町村から取得する必要があるため、遠方に住んでいる人にとっては手間を省くことができます。

なお、住民票と医師の診断書は再取得する必要があります。また、教習射撃を別の都道府県で受けた場合は、身分証明書も新たに取得する必要があります。

※3:委託保管をする場合は、費用がランニングコストに含まれる

ガンロッカーと装弾ロッカーは、所持する銃を仮押さえする際に合わせて購入します。メーカーによって価格差はありますが、ガンロッカーは「新品4.5万円、中古3万円」、装弾ロッカーは「新品2万円、中古1.5万円」が相場です。

銃は、ガンロッカーで自宅保管する方法と、銃砲店などに委託保管する方法の2つの選択肢があります。委託保管する場合は、月額2,000円~5,000円程度の費用が発生します。詳しくは、下記記事で解説しています。

毎年の狩猟者登録に必要な費用

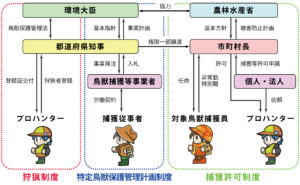

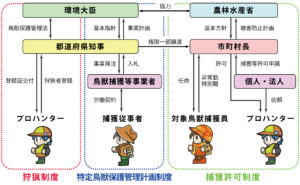

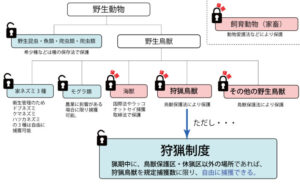

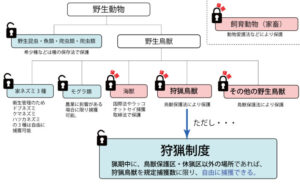

狩猟を行うためには、『当該年度』に『狩猟を行う都道府県』に対して『狩猟を行う区分』ごとに『狩猟税』を支払って、狩猟者登録を行う必要があります。その際にかかる費用は、以下の表の通りです。

| 品目 | 細目 | 第一種銃猟 | 第二種銃猟 | わな・網猟 |

|---|---|---|---|---|

| 狩猟税 | 一般 | ¥16,500 | ¥5,500 | ¥8,200 |

| 道府県民税の所得割の納付を要しない人(※1) | ¥11,000 (一般の2/3) | ー | ¥5,500 (一般の2/3) | |

| 有害鳥獣の許可捕獲等をした者(※2) | ¥8,250 (一般の1/2) | ¥2,750 (一般の1/2) | ¥4,100 (一般の1/2) | |

| 対象鳥獣捕獲員として狩猟者の登録を受ける人(※2) | 非課税 | |||

| 認定鳥獣捕獲等従事者として狩猟者の登録を受ける人(※2) | 非課税 | |||

| 損害賠償証明 | 大日本猟友会年会費 | ¥4,800 | ¥3,300 | ¥2,300 |

| 都道府県猟友会年会費(※3) | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥5,000 | |

| 支部猟友会年会費(※3) | ¥4,000~10,000 | |||

| ハンター保険(任意保険)(※4) | ¥4,000~15,000 | |||

| 民間団体ハンター保険(※5) | ¥16,500 | |||

| 3,000万円以上の資産証明書等(※6) | ¥500~1,000 | |||

| 火薬譲受許可申請(猟友会加入の場合は無許可譲受票が交付されるので必要なし) | ¥2,400 | ー | ー | |

| 合計(狩猟税一般+猟友会加入) | 3.4~3.6万円 | 1.5~2.1万円 | 2.4~3.0万円 | |

| 合計(狩猟税一般+猟友会+任意保険加入) | 3.8~5.1万円 | 1.9~3.6万円 | 2.8~4.5万円 | |

| 合計(狩猟税一般+団体保険加入) | 3.5万円 | 2.2万円 | 2.5万円 | |

※1:所得に応じた狩猟税の特例

狩猟税は、各狩猟者登録区分で税額が一定です。ただし、「道府県民税の所得割の納付を要しない人」、いわゆる「高齢者など、働いていなくて所得がほとんどない人」は、税額が2/3になります(ただし、第二種は適用なし)。

※2:有害鳥獣捕獲等に従事した人の、狩猟税の特例

令和11年3月31日まで(2028年度内)に「有害鳥獣捕獲」や「認定鳥獣捕獲等事業」に従事した人は、次のように狩猟税が減免されます。

- 有害鳥獣捕獲に従事+他の狩猟鳥獣も捕獲する狩猟者:税額が1/2

- 市区町村で指定した有害鳥獣捕獲のみを行う狩猟者:非課税

- 公共事業として鳥獣の捕獲のみを行う狩猟者:非課税

この情報は、これから狩猟を始める人には直接関係ありませんが、2年目以降のために、下記情報を確認しておきましょう。

※3:地域によって会費が異なる

都道府県猟友会の会費は地域によって異なり、先述の会費「第一種・わな・網:5,000円、第二種:2,500円」は東京都猟友会の場合です。ほとんどの都道府県猟友会では会費を公表していませんが、一般的には東京都猟友会の金額が相場のようです。

ただし、都道府県猟友会によっては初年度に、¥2,000程度の「入会費」がかかる場合があります。また、支部猟友会は支部ごとに会費を決めることができるため、4,000円~1万円、支部によっては3万円近く会費がかかるところもあるそうです。

※4:猟友会のハンター保険は『任意加入』

猟友会に加入すると、都道府県猟友会が団体で加入しているハンター保険に加入することができます。猟友会の共済だけで「3,000万円の損害賠償責任能力」はカバーできるため、保険に加入する必要はありませんが、万が一の誤射などの事故に備えてハンター保険への加入をおすすめします。

なお、ハンター保険は損害賠償保険だけでなく、狩猟中の自損事故による通院費や、猟具の破損や猟犬の怪我に対する補償も含まれている場合があります。

※5:団体保険は実施事業主によって異なる

猟友会に加入しない場合は、「保険会社のハンター保険」に加入するか、「3,000万円以上の損害賠償責任能力を有する資産証明書等」(銀行や証券会社の残高証明書など)を提出する必要があります。

国内の保険会社が扱うハンター保険は、平成22年に個人向け商品の販売を終了しました。そのため、ハンター保険に加入するためには、狩猟サークルや銃砲店などが加入している団体ハンター保険に入れてもらうしかありません。

いくつかの団体保険ネットで見つかる

インターネットで検索すると、いくつかのハンター保険を扱っている団体を見つけることができます。例えば、株式会社カリラボでは、団体ハンター保険の加入権を含めたメンバーシップを運営しています。

※6:3,000万円以上の残高証明

猟友会や団体ハンター保険に加入しない場合は、「3,000万円以上の損害賠償責任能力を有する資産証明書等」を提出する必要があります。この書類は、銀行や証券会社の残高証明書や、不動産が所在する市町村から固定資産評価証明書の発行を受けるだけでよいので、費用は500円~1,000円程度です。

万が一の事故に備えてハンター保険には加入しておいた方が良い

たとえ3,000万円以上の資産証明があったとしても、特に銃猟を行う場合は、できるだけハンター保険に加入しておくことをおすすめします。もし誤射で人を傷つけてしまった場合、賠償金が1億円を超えるケースも、近年では珍しくありません。万が一に備えて、猟友会の共済かハンター保険には加入しておきましょう。

猟具の購入費用

狩猟を始めるためには、散弾銃やエアライフル、くくり罠、箱罠、むそう網などの猟具を準備する必要があります。銃については所持許可申請前までに、罠や網は猟期が始まる前までに用意しておきましょう。

散弾銃の購入費用

クレー射撃で使用する上下二連式散弾銃は、新銃で購入すると20~50万円程度かかります。しかし、狩猟で使用する散弾銃はもう少し安く、高くても20万円程度で購入できます。

中古の散弾銃もおすすめ

散弾銃は中古市場にも多く出回っています。価格は10~15万円が一般的で、安いものでは3万円程度で手に入ることもあります。狩猟用散弾銃は、クレー射撃用散弾銃ほど精度は求められないため、初期費用を抑えたい人は中古銃がおすすめです。。

狩猟をやめる高齢ハンターから譲り受けるケースも多い

近年は狩猟人口の高齢化の影響で、狩猟をやめる予定の人から散弾銃を譲り受けるケースも増えています。こういった散弾銃は、銃砲店に下取りに出しても値段がつかず廃棄されることもあるため、「お酒1本」程度で取引されることも多いようです。

エアライフルの購入費用

エアライフルの場合、近年主流のプレチャージ式の新銃価格は平均で20~30万円、これにスコープなどのオプションを加えると、30~40万円が費用の相場になります。

中古のエアライフルは注意が必要

エアライフルにも中古市場は存在しており、10万円台でプレチャージ式を購入することもできます。ただし、エアライフルは散弾銃に比べて経年劣化による故障のリスクが高く、特に「エア漏れ」のトラブルが多くなります。

また、近年のエアライフルは開発競争が激しいため、古い型やニッチなモデルは「補修部品切れ」で修理できなくなる可能性もあります。

エアライフルは散弾銃に比べて弾代が安い(1発10円程度)ため、多少値段は張っても、新銃の購入がおすすめです。

罠猟の猟具・工具類購入費用

わな猟の場合、猟具の購入費は『くくり罠』、『小型箱罠』、『大型箱罠』で、初期費用に違いがあります。以下の表は、その一例です。

| 概要 | 品目 | くくりわな | 小型箱わな | 大型箱わな |

|---|---|---|---|---|

| 猟具 | わな猟具一式 | ¥30,000 (¥5,000×6基) | ¥30,000 (1万円×3基) | ¥150,000 |

| 補修部品 | 替えワイヤー(100m) | ¥8,420 | ー | ー |

| 替えバネ | ¥5,000 (¥1,000×5本) | ー | ー | |

| くくり金具 | ¥1,100 (¥220×5個) | ー | ー | |

| 替えスリーブ | ¥475 (\95×5セット) | ー | ー | |

| ワイヤストッパー類 | ¥2150 (¥430×5セット) | ー | ー | |

| 針金 | ー | ¥1,000 | ||

| 錆止め塗料 | ー | ¥1,000 | ||

| 工具類 | スエージャベンチタイプ | ¥19,440 | ー | ー |

| ワイヤーカッター | ¥3,240 | ー | ー | |

| マルチツールボックス | ¥3,000 | ー | ー | |

| わな設置道具 | ハンマー | ¥2,000 | ||

| 剣先スコップ | ¥1,416 | |||

| ペンチ | ¥600 | |||

| モンキーレンチ | ー | ー | ¥1,000 | |

| フレームバッグ | ¥7,000 | ー | ー | |

| 刃物類 | 止刺しナイフ(剣鉈) | ¥10,000 | ||

| ユーティリティナイフ | ¥3,000 | |||

| 引き出し用具 | 引張り道具(※1) | ¥1,000 | ー | ¥1,000 |

| トロ舟 | ¥3,000 | ー | ¥3,000 | |

| 小計 | ¥100,841 | ¥49,016 | ¥174,016 | |

猟具の種類だけでなく「何基設置するか」などで費用は変わる

わな猟は、猟具の種類だけでなく、「何基設置するか?」や「どんな獲物を狙うか?」によって、必要な道具が大きく変わります。しかし、概算として、『くくり罠猟:10万円』、『小型箱罠猟:5万円』、『大型箱罠猟:17万円』が相場と考えておけばよいでしょう。

罠は自分で修理できるようにしておく

くくり罠の場合、わな猟具メーカーから〝セット商品〟を購入するのが一般的です。しかし、くくり罠は獲物がかかると、ワイヤーやバネなど『消耗する部品』と、収納管やシャックルなど『使い回しができる部品』が出てきます。

そこで、くくり罠は消耗した部品を自分で交換できるようにしておきましょう。再度、新品のセット商品を購入するよりも、最終的には安上がりになります。

※1:引張り道具は自作で安く済ませる

イノシシやシカを捕獲する場合、仕留めた獲物を山から引っ張り出す道具が必要になります。このための道具は色々ありますが、下記記事で紹介している『引張り道具』を自作できれば、非常に安上がりです。

網猟にかかる費用は、小型箱罠と同じ5万円前後

網猟の場合も罠猟と同様に、使用する網の種類によって購入費用が大きく変わります。しかし、一般的な『むそう網』であれば、市販されている網に塩ビパイプなどを使い、合計3万円程度で自作できます。これに、獲物を誘うための餌(くず米、青米など)を揃えたら、だいたい5万円前後になります。

まとめ

- 狩猟者になるためには、『初期費』+『毎猟期ごとにかかる費用』が必要になる

- 『猟具の購入費』を除いた上記の概算は、第一種銃猟『17万』、第二種銃猟『9万』、わな・網猟『4万』。ただし、市町村によっては補助金制度や減税措置がある

- 『猟具の購入費』含めた『狩猟を始めるために必要な費用』の概算平均は、第一種銃猟『30万円』、第二種銃猟『47万円』、わな・網猟『15万円』

まとめ記事にもどる

関連記事

関連用語