「タヌキ肉は臭くて食べられない」という言葉を耳にすることがありますが、それは本当でしょうか?確かにタヌキ肉には独特の獣臭がありますが、だからといって「食べられない」わけではありません。ジビエの世界では、ジビエの世界では、「肉が臭い」と「料理が臭い」は全くの別物です。

この記事の『まとめ』を見る

- 肉の臭みは食習慣によって異なるため、タヌキ肉は個体差が大きい

- タヌキ肉は、皮下脂肪・内臓脂肪はたっぷり付いているが、肉に脂肪分は少ない

- 肉の臭みは長時間に煮込むことで緩和できる

- タヌキ肉は、骨ごと料理して出汁を取る。

- タヌキ汁は、脳内に日本昔話の風景が広がる滋味深い味わい

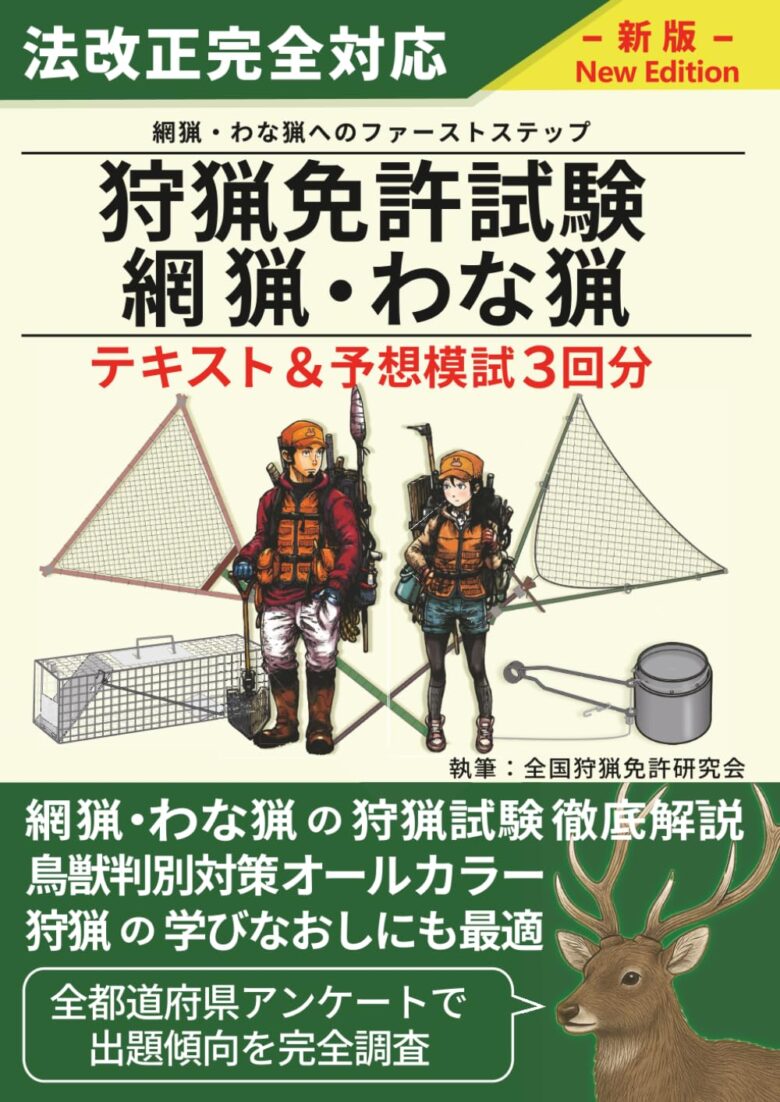

詳しくは、この書籍をチェック!

タヌキの肉は臭いのか?

タヌキは、人里に近い場所に生息する、日本人にとって馴染み深い動物です。昔は毛皮を目的とした狩猟が盛んでしたが、現在ではタヌキを専門に狩猟する人はほとんどいません。

しかし残念なことに。タヌキは警戒心が薄いため、イノシシやシカ用の罠に簡単にかかってしまいます。そのため罠にかかったタヌキは、「もう来るなよ」と逃がされますが、畑を荒らしたりゴミを漁ったりすることもあるため、殺処分されることもあります。

タヌキ肉の臭いは、洗ってない犬臭

タヌキ肉には独特の臭いがあります。この臭いは、調理中や食べている時にはそれほど気になりませんが、食後しばらくすると、胃の奥から鼻にかけて、洗っていない犬のような臭いが上がってきます。

獣臭は食べているエサによって強さが違う

タヌキ肉の臭いは獣臭と呼ばれ、タヌキに限らず多くのジビエに共通するものです。獣臭の強さは、動物が食べている餌によって大きく変化します。

科学的に証明されているわけではありませんが、動物性の餌を多く食べている個体ほど、獣臭が強くなる傾向があります。

特に、サワガニやタニシなどの水生生物を多く食べている個体の肉は、強烈な臭いを持ち、解体中から臭気が漂ってくることもあります。

好機主義的雑食のタヌキは、個体差が特に激しい

同じ「雑食」でも、動物の種類によっては植物食を好んだり、肉食を好んだりと傾向が現れます。しかしタヌキの場合は『目についたものは何でも食べる』という好機主義的雑食性を示します。

そのため、他の動物に比べて、個体による臭いの差が大きく、同じ時期に捕獲されたタヌキでも、臭いの強さに大きな違いが見られることがあります。

臭いは人によって感受性が違う

ジビエの獣臭は、人によって感じ方が異なります。ある人にとっては「臭くて食べられない」と感じるタヌキ肉でも、別の人にとっては「臭いは気にならない」または「この香りが好き」と感じることもあるのです。

臭いに対する感受性は人それぞれであり、これはパクチーの香りなどにも見られる現象です。

タヌキ肉の特徴

猟期(11月~2月)に捕獲されるタヌキは、体に大量の脂肪を蓄えています。しかし、その脂肪は、牛や豚のように肉にしっかりとした霜降り状に付いているのではなく、ぶわぶわとした柔らかい脂肪が皮下と内臓を覆うように付いています。

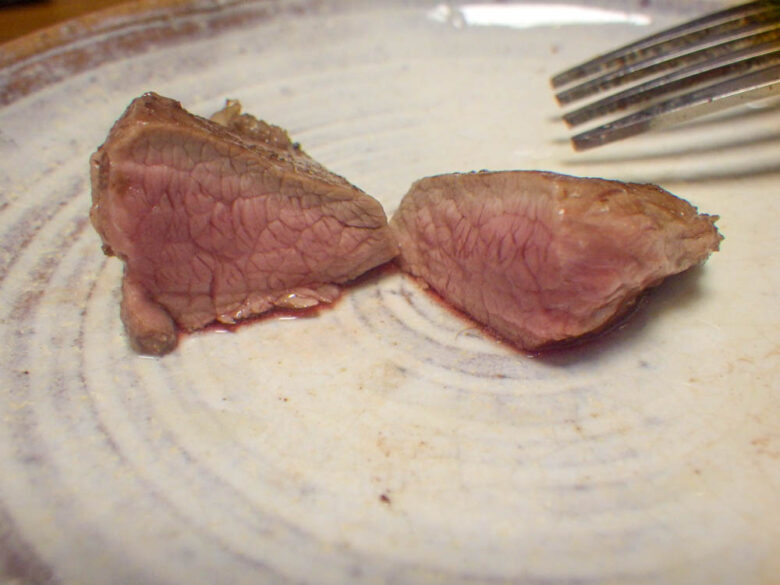

肉質は牛肉の赤身のようだが、旨味はそれほど感じられない

タヌキの肉には脂肪がほとんど含まれていません。肉質は牛の赤身のようですが、旨味は少なく、パサつきやすいのが特徴です。

タヌキ肉の料理方法

タヌキ肉は、肉に旨味が少なく、個体差によって酷い獣臭があるため、「不味い肉」と言われることがあります。しかし、例え肉質が悪かったとしても「不味い料理」を作ってしまうのは、料理人の腕の問題です。ジビエ料理では、その肉質の特徴を捉え、美味く料理に活かしてあげることが重要であり、また、楽しさでもあります。

骨からしっかりと出汁を取る

タヌキ肉の調理方法としておすすめなのは、骨ごと長時間煮込む方法です。タヌキ肉の獣臭の成分は明確にはわかっていませんが、多くの臭み成分は100℃程度の加熱で揮発します。そのため、水から煮込んで沸騰させれば、臭いはかなり軽減されます。

なお、ハーブや香辛料は、臭いを消すのではなく、『ごまかす』効果を持ちます。そのため、タヌキ肉の獣臭のように胃から昇ってくるような臭みには、あまり効果的な対応とは言えません。

旨味は骨まわりに多く含まれる

牛テールスープや豚骨スープのように、動物の骨には旨味成分が豊富に含まれています。骨ごと煮込むことで、肉自体に旨味が少なかったとしても、料理自体を美味しく仕上げることができます。

タヌキ肉は滋味豊かな味わい

時間をかけて臭みを消し、骨から旨味を引き出したタヌキ汁は、例えるなら、日本昔話に出てくるような、どこか懐かしく、滋味深い味わいです。一口すすると、「囲炉裏端でおばあさんが鍋を煮込む風景」が目に浮かぶようです。

まとめ

- 肉の臭みは食習慣によって異なるため、タヌキ肉は個体差が大きい

- タヌキ肉は、皮下脂肪・内臓脂肪はたっぷり付いているが、肉に脂肪分は少ない

- 肉の臭みは長時間に煮込むことで緩和できる

- タヌキ肉は、骨ごと料理して出汁を取る。

- タヌキ汁は、脳内に日本昔話の風景が広がる滋味深い味わい