地震、津波、大雨、土砂災害などの自然災害は、いつ私たちを襲うか予測できません。特に銃を扱うハンターは、有事における猟銃の管理について、事前にしっかりと対策を立てておく必要があります。この記事では、災害発生時の銃の管理について、具体的なケースを想定しながら解説します。

この記事の『まとめ』を見る

- 災害からの避難時は、銃や弾は自宅に置いたままにする

- 避難所に銃を持ち込むことは、原則としてできない。重要なパーツだけは外して持っておく

- 避難中の銃の管理方法等は、警察からの指示を待つ(そのための情報網を確立しておく)

- 災害で銃や弾を滅失した場合でも、亡失届を警察に提出する

- 罹災して所持許可の更新ができなかった場合は、更新期間が延長される特例がある

- 所持許可の有効期限を過ぎると罹災中でも失効する。ただし、罹災から回復後に『取り直し申請』ができる

- 災害で銃を滅失した場合、その時点で所持許可は失効する。ただし、罹災から回復後に『新しい銃の所持許可』を受けやすくなる特例がある

- どのような特例でも『技能講習修了証明書』(有効期限3年)が必要なので、早めに手に入れておく

- 災害で散弾銃が滅失した場合、散弾銃の所持歴は合算される

詳しくは、この書籍をチェック!

災害時は自宅に銃を置いたまま避難する

結論から言うと、災害が発生して非難が避難になった場合は、猟銃や弾薬は自宅に置いたまま避難しましょう。

銃が盗難されないか不安に感じるかもしれませんが、災害時には、何よりも〝目先の安全〟が最優先です。銃のことは自身と周りの人の安全が確保されてから考えましょう。

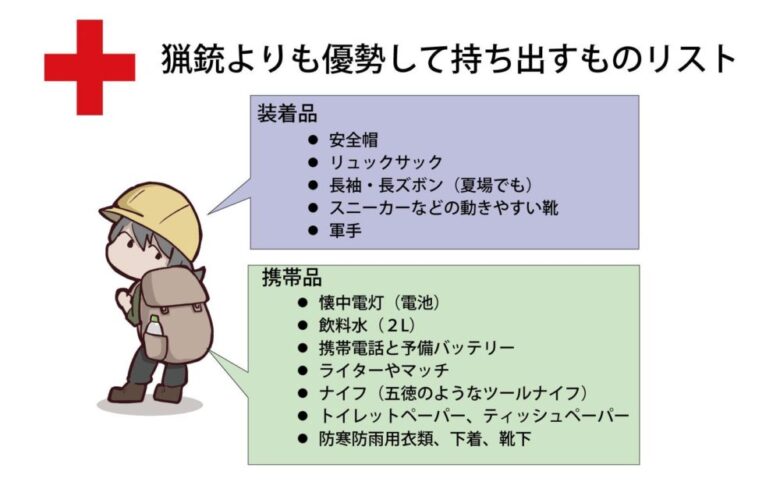

災害時の持ちだすものリスト

災害発生時は、緊急物資だけを持って避難をしてください。上図にその一例を乗せているので参考にしてください。

情報伝達経路を確立する

災害の規模によっては、警察や行政がパンクし、適切な管理に関して対応がわからない場合が考えられます。このような場合は、ひとまず、地元の猟友会や銃砲店関係者とコンタクトを取り、情報伝達経路を確立しておきましょう。

銃を避難所に持ち込んでも良いのか?

避難生活が長期化する場合、自宅に置いたままの銃の管理が心配になります。しかし、原則として、避難所に銃を持ち込むことは認められません。

銃刀法には災害時の管理について明確な指針がない

銃砲刀剣類所持等取締法第10条

第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。

銃砲刀剣類所持等取締法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000006#428

銃刀法には、災害時における銃の運搬・管理に関する明確な規定はありません。そのため、避難所に銃を持ち込むことは、銃刀法第10条の「正当な理由」には該当しないと考えられます。

近所に被災を免れた銃砲店がある場合は委託する

移動できる距離内に被災を免れた銃砲店がある場合は、銃を委託保管できるか確認をとりましょう。また、災害の規模によっては、警察署で一時的に保管をしてくれる可能性があります。

銃の適正保管で覚書

大規模災害が発生した場合でも店舗や個人宅にある猟銃や火薬類を適正に管理し事件事故を防ごうと、県銃砲火薬商協会(長谷川晴彦会長、会員20社)と県警は6日、石岡市国府2丁目の銃砲火薬店で、緊急事態に関する覚書を締結した。

~中略~

覚書は、緊急時に①協会員が店舗の保管状況を警察署に通報

②会員店舗は被災して保管不能になった場合、近くの店舗に移動

③協会と県警は個人所有者に適正保管を呼び掛ける

④県警は会員に連絡し保管の調整や警戒を行い情報提供―などの内容。

茨木新聞 2012年9月6日 https://www.youtube.com/watch?v=ICnUJu3qNas

ボルトやトリガーユニットなどの重要なパーツだけを避難所に持ち帰る

災害直後の警察署は、銃の管理や保管委託に人手を割けるような状況ではないと考えられます。そのため、自宅に保管している銃のパーツから、ボルトやトリガーユニットなどの重要部品を避難所内で保管するとよいでしょう。

これら重要なパーツが無ければ、万が一銃の盗難があったとしても、すぐに悪用されるリスクを抑えることができます。

銃や弾を紛失!この場合の対応は?

災害の規模によっては、ガンロッカーや装弾ロッカーを〝滅失〟(※完全にどこにあるかわからない)することもあるかと思います。このような場合、すみやかに所轄警察署へ忘失届を出してください。

災害による紛失でも、必ず警察に忘失届を提出すること

豪雨災害のゴミから散弾銃実包 土砂に流された? 岐阜

岐阜県警は15日、豪雨災害の廃棄物集積場から、散弾銃の実包36発が見つかったと発表した。水にぬれており、発射できない状態という。現時点では持ち主から申告はないという。

朝日新聞デジタル 2018年7月15日 https://www.asahi.com/articles/ASL7H6G43L7HOHGB01N.html

関署によると、15日午前、浸水被害があった関市上之保地区の集積場で廃棄物の分別をしていたボランティアが土囊(どのう)袋に入った実包を見つけた。土砂に流されたとみられる。実包は銃とは別に金庫で保管する義務があり、署が火薬類取締法違反容疑で調べている。紛失の届け出もないという。

災害に限らず、所持してた銃や火薬類を紛失した場合は、警察署へ亡失届を提出しなければなりません。

災害が大規模であり、「いつ銃や火薬類を紛失したかわからない」ような状況の場合は、ひとまずその旨を警察署に届けましょう。後日、状況が落ち着いてから、亡失届等の提出に関してアナウンスが入ると思われます。

被災中に所持許可が失効!この時の対処は?

大規模災害が発生すると、避難生活が長期化し、銃の更新手続きが困難になる場合があります。この場合は、災害に関する〝特例措置〟が適用される場合があります。

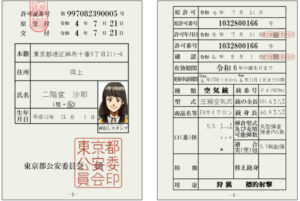

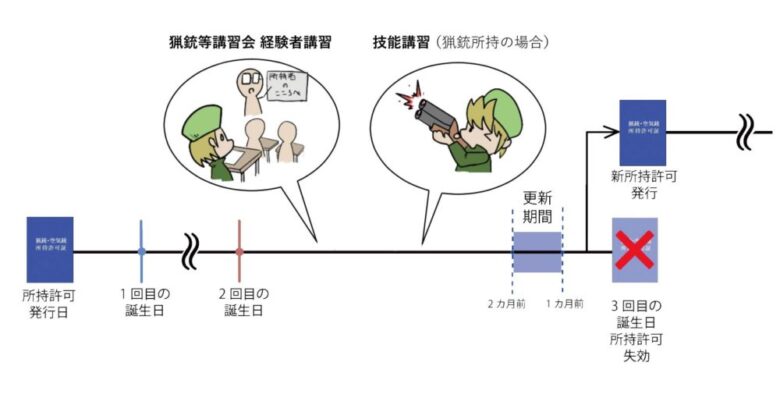

更新申請の通常フロー

まず、通常の銃所持許可更新の流れを確認しておきましょう。

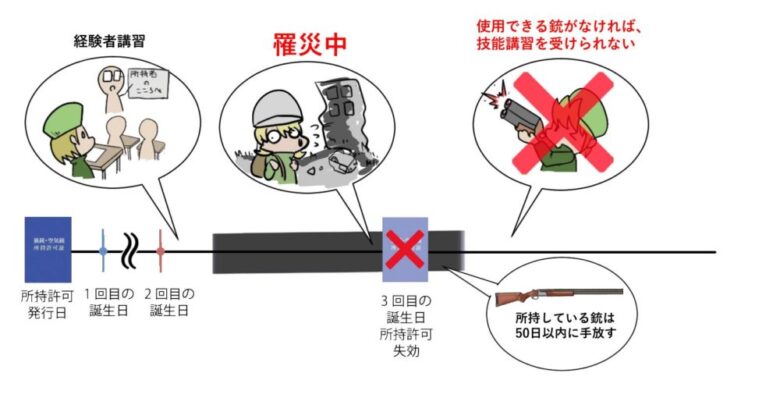

- 有効期限:所持許可証が発行された日から数えて3回目の誕生日まで

- 更新期間::3回目の誕生日の〝2カ月前から1カ月前〟の間

- 必要な書類:猟銃等講習会(経験者講習)の講習修了証明書。猟銃の場合は、該当する技能講習修了証明書。

更新手続きには、上記の更新期間内に、必要な書類をそろえて更新申請を行わなければなりません。更新申請を過ぎた銃は、有効期限が過ぎるまでに、他者(銃砲店等)に譲渡、または、所持許可を新たに申請しなければなりません。

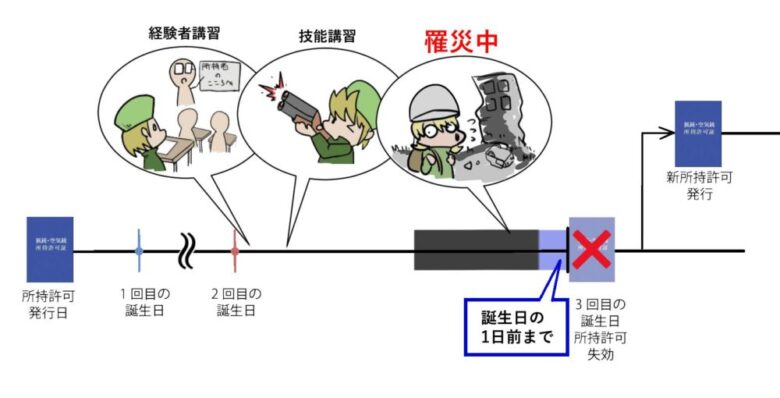

罹災により更新期間中に申請できなかった場合

災害によって更新期間中に申請できなかった場合は、市町村が発行する罹災証明書(またはそれと同等の理由を証明できる書類)を添付することで、3回目の誕生日の1日前まで更新申請が可能になります。

ただし、この場合、新しい所持許可証は〝旧所持許可証が失効してからの発行〟となるため、その間は銃を使用することはできません。。

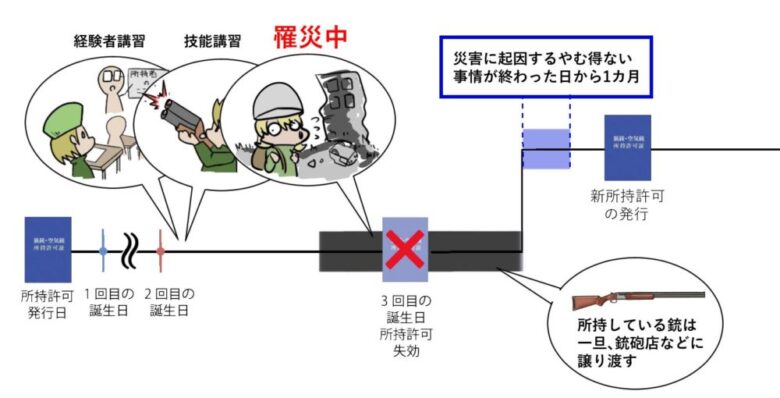

罹災により所持許可が失効した場合

所持許可証の有効期限が満了してしまった場合は、どのような理由があっても所持許可は失効します。そのため、所持している銃は50日以内に銃砲店などに譲り渡す形で手放さなければなりません。

罹災から回復後、1カ月以内は『取り直し申請』が可能

所持許可が失効して所持許可証に記載される銃の数が〝0丁〟になった場合、所持許可証は返納されます。この状態で再度銃を所持しなおす場合、猟銃等講習会(初心者講習)と射撃教習を受けなおす必要があります。

しかし、所持許可証が失効した日に罹災者であることを証明できる書類があれば、『やむを得ない事情が終わった日から〝1カ月まで〟』は、〝技能講習修了証明書〟(有効期限3年)だけで、一度失効した銃の所持許可を取り直すことができます。

罹災により技能講習を受けられなかった場合

罹災によって技能講習を受ける前に所持許可が失効し所持数が0丁になった場合、やむおえない事情が終わった後でも〝技能講習に使用する銃〟がありません。そのためこの場合は、先の『取り直し申請』を行うことができません。技能講習は有効期限3年間なので、できるだけ早めに受講することを心がけましょう。

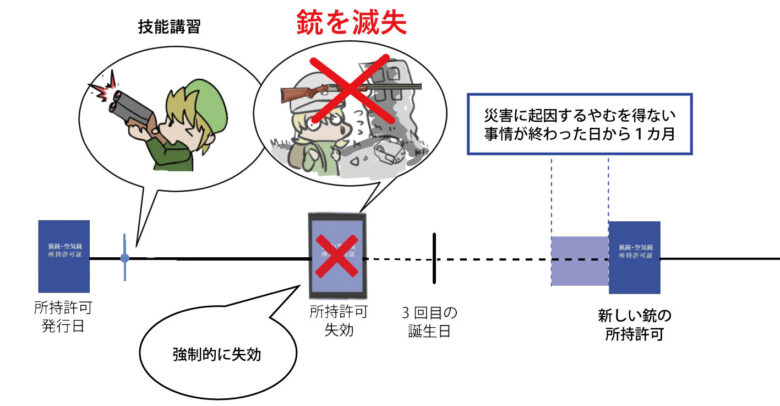

災害で銃を滅失した場合の特例

津波などの大災害によって『所持していた猟銃をすべて滅失した』場合、その時点で所持している銃が〝0丁〟になるため、所持許可証は有効期限内であったとしても失効します。

ただしこの場合も、その事情が無くなってから〝1カ月以内〟であれば、初心者講習や教習射撃を受けなくても、新しい銃の所持許可申請ができるという特例があります。

なお、先例と同様に〝技能講習修了証明書は必要〟なので注意しましょう。

『ライフル銃10年縛り』の特例

ライフル銃を所持するためには、一般的には『散弾銃等を10年間所持し続ける実績』が必要になります。しかし、災害によって銃が滅失した場合、この実績がリセットされてしまいます。

しかし、この問題については特例として、『新たに所持許可を受けた散弾銃等と〝所持歴を合算できる〟』という特例が、新たに設けられました。

散弾銃の所持歴は合算される

例えば、散弾銃所持歴が9年目のときに滅失した場合、新たに散弾銃を所持しなおしても、通常であれば「所持歴は0年」にリセットされます。しかし、滅失した原因が災害である場合は、「9年目」から所持歴を引き継ぐことができます。

まとめ

- 災害からの避難時は、銃や弾は自宅に置いたままにする

- 避難所に銃を持ち込むことは、原則としてできない。重要なパーツだけは外して持っておく

- 避難中の銃の管理方法等は、警察からの指示を待つ(そのための情報網を確立しておく)

- 災害で銃や弾を滅失した場合でも、亡失届を警察に提出する

- 罹災して所持許可の更新ができなかった場合は、更新期間が延長される特例がある

- 所持許可の有効期限を過ぎると罹災中でも失効する。ただし、罹災から回復後に『取り直し申請』ができる

- 災害で銃を滅失した場合、その時点で所持許可は失効する。ただし、罹災から回復後に『新しい銃の所持許可』を受けやすくなる特例がある

- どのような特例でも『技能講習修了証明書』(有効期限3年)が必要なので、早めに手に入れておく

- 災害で散弾銃が滅失した場合、散弾銃の所持歴は合算される

関連記事