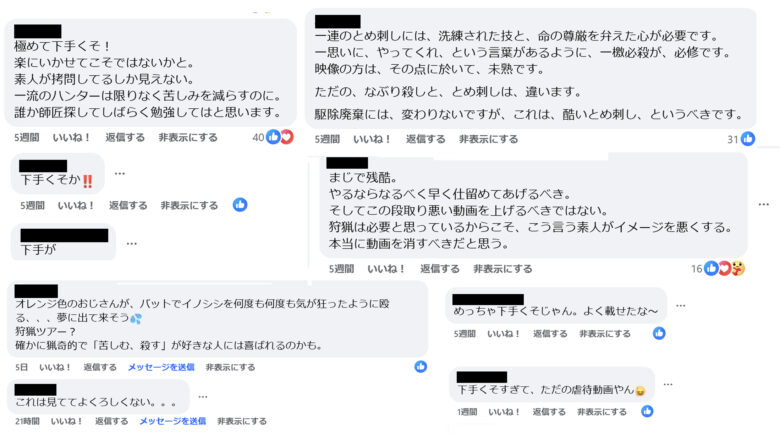

「なぜ、そこまで何度も叩く必要があるのか?」 「一発で十分ではないか。残酷すぎる」

これは、以前私がSNSへ投稿した「イノシシの止め刺し動画」についたコメントです。

イノシシを棍棒で何度も殴打するその姿は、画面越しに眺める人々にとっては「無用の暴力」に見えたのかもしれません。

しかし、現場に立つ猟師として、あえて断言します。 狩猟においては獲物に対する「情け」や「慈悲」は厳禁です。

今回は、なぜ私が止め刺しにおいて「徹底的に殴打」する必要があったのか。その真意についてお話しします。

「手加減」という隙は許されない

弊社が主催している「福岡ハンターズ・キャンプ」では、罠の止め刺しにおいて、徹底した安全管理を指導しています。

罠にかかった足やワイヤーの状態を冷静に判定し、スネアで保定し、鈍器や電気ショッカーで昏倒させてから、ようやくナイフで急所へアクセスします。このプロセスにおいて、一切の手加減をしません。

一瞬の油断が死傷事故につながる

狩猟で追い詰められた獲物は、少しでも生き残る可能性を模索し、死に物狂いで抵抗してきます。

その鬼気迫る威圧感と殺気は、目の前で対峙した人間にしか分かりません。

この極限の状況下で、人間側が「情け」を感じたり、「うまいこと一発で決めてやろう」という余裕を見せれば、その「隙」を突かれてこちらが死傷するかもしれません。

反撃の隙を与えないよう「徹底的」にやるべし

だからこそ、昏倒処置は過剰なほどに確実でなければなりません。

極端な話。

私は罠の止め刺しで獲物を殴打する場合は、頭蓋を砕き、脳を潰してでも、執拗に行うべきだと思っています。

一粒たりとも反撃の余地を与えないほど徹底的に無力化すること。

これこそが、安全に止め刺しを完遂するための揺るぎない鉄則なのです。

「銃」という選択肢と、現場の制約

「安全を最優先するなら、銃(スラッグ弾)を使えばいいのでは?」というご意見もいただきます。

結論から言えば、その通りです。

離れた距離から一方的にバイタルを破壊できる銃は、間違いなく最も安全な道具です。

私自身も大型イノシシを相手にする際は、迷わず銃を選択します。

銃を使えない場合(人)の対応

しかし、銃は決して「万能」ではありません。

現場には、使いたくても使えないシチュエーションが多々存在します。

たとえば、住宅や公道が近い場合や、指定猟具使用禁止区域(いわゆる「銃禁エリア」)などの場合です。

また、近年では銃を所持しないわな猟ハンターも増えています。

これは銃猟よりもわな猟の方が、狩猟を始めるまでのハードルが低いため。

このような人たちには銃を使わない、安全な止め刺し方法をレクチャーする必要があります。

多くの引き出しを持つ

銃の使用に限らず、止め刺しでは「一つの方法」に頼り切ることを推奨していません。

わな猟では、どのような獲物が、どのような状態でかかっているか、実際に現場に行ってみなければわかりません。

そのため、状況に応じて最適解を導き出す「考える力」が重要になります。

銃が使える場所では、原則として安全性を優先した銃を使用します。

しかし、状況に応じて拘束や殴打、電気などを駆使して、その状況に応じた止め刺し方法を選択できるよう、多彩な技術の習得が不可欠だと確信しています。

「慢心」が招いた、シカに腹を刺された日

私がここまで「執拗なまでの安全管理」にこだわるのには、忘れられない苦い経験があるからです。

今から約3年前、私は大型のオスジカに角で腹部を刺され、命を落としかけました。当時の様子はTBSニュースの取材映像にも残っています。(ニュース映像の1:00頃〜)

道具の整備不良は「慢心」である

刺された原因は、紛れもなく私の「慢心」でした。

この日の前日、私は保定具(アニマルポール)を修理していましたが、そのときワイヤーの長さをケチって作っていました。

そして当日、獲物の前でスネアが十分に広がらずに、モタモタしてしまいました。

野生動物はその一瞬の隙を見逃しません。

目を離した一瞬に猛烈な突進を受け、鋭い角が私の腹部に突き刺さりました。

幸いにも刺された瞬間にのけぞったため傷は浅くて済みましたが、医師からは「もう少し深ければ肝臓に達し、下山する前に大量出血で死んでいた」と言われました。

狩猟者と獲物は対等な存在である

狩猟において、ハンターと獲物の関係は完全に対等です。

私たちが野生動物を仕留めることができるのは、銃や罠といった道具を使い、圧倒的なパワーバランスに引き寄せた状態を作り出せるからに他なりません。

『愛と支配の博物誌』から紐解く、慈悲の正体

SNSのコメント欄に寄せられる批判的な意見の背景を理解する上で、地理学者イーフー・トゥアン氏の著書『愛と支配の博物誌』は非常に興味深い視点を与えてくれます。

彼の論理によれば、人間が抱くあらゆる「慈悲」や「愛着」といった感情は、相手よりも自分が「上位の存在」であるという確信から生まれる心理現象だといいます。

動物愛〝誤〟も同様の心理

例えば、捨てネコや捨てイヌを保護し足り、野生のクマの駆除に反対する人の心理の裏側には、自分自身がその動物よりも絶対的に優位な立場、いわば「神のようなポジション」にいるという無意識の自負があるというのです。

狩猟に批判を寄せる多くの人々は、この「愛情の本質」を見落としています。

彼らは「人間(狩る側)は絶対的な強者」であり、「獲物(狩られる側)は一方的な弱者」であるという前提に立ち、弱者に対する慈悲の心から言葉を発しています。

しかし、先ほども述べたように、実際の狩猟において狩猟者と獲物は、まったく対等な関係です。

私たちは「裸のサル」である

私たち人間は、鋭い爪も牙も、獲物を追い越す俊足も持たない、単なる「裸のサル」に過ぎません。

もし人間が素手で野生動物と対峙すれば、高確率で「相打ち」か敗北であり、勝利できたとしても「無傷で勝利」する可能性は0です。

だからこそ、人類はその叡智を駆使して銃や罠、そして知力を使った戦略を立てて、獲物よりも完全に上回った状態を作り出さなければなりません。

「裸のサル」が道具を持って、初めて戦力が上回る

猟師が強大な武力を持って、一分の隙もなく相手を無力化するのは、残酷さの表れではありません。

むしろ、獲物を対等な存在として「敬意」を持っているからこそ、その圧倒的な生命力と反撃の恐ろしさを正当に評価しているからなのです。

「お肉」になって、初めて獲物よりも上位の存在になる

狩猟において、感謝や悲哀といった「愛情」を与えるのは、相手が息絶えて「お肉」になってからで十分です。

狩猟において、私たちが対峙しているのは「お肉」ではなく、最後の瞬間まで命を懸けて抗い続ける「生き物」。

その生き物に対して、最大限の緊張感を持って徹底的に向き合うことこそが、命を奪うという行為を背負う者が守るべき鉄則だと考えています。

非難する人は狩猟者も獲物も「見下している」?

狩猟を知らない人が口にする「可哀そう」という言葉。それは、実はハンターと獲物の両方を安全圏から「見下している」ことの表れなのかもしれません。

その構図はまるで、剣闘士が命がけで戦っている姿を、高みの見物で眺めるローマのコロシアムの観客のようです。

感想はよいけど「批判」は無知である

もちろん、観客としてその「劇」を鑑賞し、「可哀そう」という感想を持つこと自体は否定しません。

しかし、安全な客席から「下手くそ!」「なぜ一発で仕留めきれないんだ!」と講釈を垂れるのは、剣を握ったこともない人間が木の棒を握りしめて「俺なら敵をなぎ倒せる」と妄想するようなもの。

それは自らの無知を晒す恥ずかしい行為だと、自戒すべきでしょう。