第一種銃猟(猟銃)と第二種銃猟(空気銃)の最大の関門は、模擬銃を使用した実技試験です。十分な対策と心構えで臨みましょう。なお、わな猟・網猟の実技試験、鳥獣判別試験については別で詳しく解説をします。

この記事の『まとめ』を見る

- 『距離の目測』では、出る距離が第一種で「300m、50m、30m、10mの4つ」、第二種で「「300m、30m、10mの3つ」であることが多い

- 『銃の点検』では、先台、銃床、銃身、安全子、開閉レバー、銃身内などを触り、異常がないことを確認する

- 『銃の分解・結合』では、あらかじめ予備講習で模擬銃の実物を触って練習しておく

- 『射撃準備』では、弾の装填方法、または空気の充填方法を覚えておく

- 『射撃姿勢』では、銃口を上に向けた状態で引き金を引く

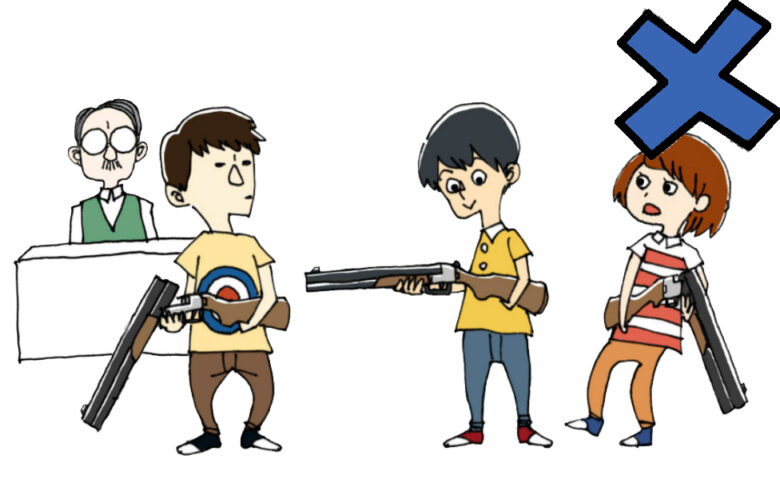

- 『団体行動時の銃の取扱い』は、人に対して銃口が向かないように、銃の持ち方を変える

- 『休憩時の銃の取扱い』は、薬室を開いた状態で、銃を安定した地面の上に置く

詳しくは、この書籍をチェック!

実技試験の出題内容

| 免許区分 | 試験の項目 |

|---|---|

| 第一種銃猟 | 距離の目測4問(300m,50m,30m,10m) 散弾銃の点検 散弾銃の分解・結合 散弾銃の射撃準備(模擬弾装填) 散弾銃の射撃姿勢・脱包 空気銃の点検 空気銃の射撃準備(空気圧縮) 空気銃の射撃姿勢 団体行動時の銃器取扱い 団体行動時の銃器受渡し 休憩時の銃器取扱い |

| 第二種銃猟 | 距離の目測3問(300m,30m,10m) 空気銃の点検 空気銃の射撃準備(空気圧縮) 空気銃の射撃姿勢 |

狩猟免許試験の法的な実施基準は、鳥獣法施行規則第五十三条に定められています。しかし、この法令では試験の具体的な内容や評価基準までは定められていません。そのため、実際には一般社団法人大日本猟友会が示している実施要領が、多くの都道府県で採用されています。本ページは、この猟友会基準に従って解説をします。

出題内容は都道府県によって異なる点に注意

ただし、大日本猟友会が示す基準も絶対的なものではありません。例えば、第一種銃猟免許における距離の目測試験では、猟友会の基準は「300m、50m、30m、10mの4つの距離から出題」とされますが、都道府県によっては「1kmから10mまでの範囲で、指定された対象物までの距離を回答する」といった形式を採用している場合もあります。

そこで、試験を受ける前には、都道府県猟友会が主催する予備講習会に参加するか、同じ都道府県内で狩猟免許試験を受けた人に出題内容と基準を聞いておくようにしましょう。

実技試験の評価方法

試験の評価は、持ち点100点からの減点方式で行われます。全ての試験項目を終了した時点で、70点以上が残っていれば合格です。

減点となる事項は、猟友会基準で公表されています。中には「-31点(その時点で不合格)」という大きな減点項目もあるため、特に注意が必要です。

試験科目は前後することも

技能試験の進行順や所要時間は、当日の受験者数や試験会場によって大きく変動します。多くの場合、夕方頃までに終了するよう計画されていますが、過去には「夜遅くまでかかった」「試験と試験の間で1時間以上待った」というケースも耳にします。試験当日は時間に余裕を持ったスケジュールを組んでおきましょう。

【共通】距離の目測

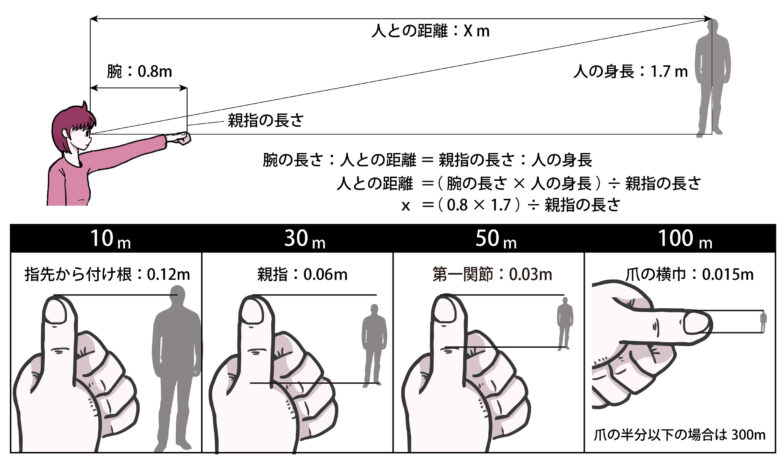

「距離の目測」試験は、特別な道具を使わずに、目視で対象物までの距離を判断するテストです。難しそうに聞こえるかもしれませんが、出題される距離は、第一種銃猟免許の場合は「300m、50m、30m、10m」の4つの距離、第二種銃猟免許の場合は「300m、30m、10m」の3つの距離から選ばれます。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 正しい距離を答えられなかった | 5(毎) |

距離の目測試験では、正しく答えられなかった問題ごとに5点が減点されます。第一種では4問、第二種では3問出題されるため、全て不正解だとそれぞれ20点、15点の減点となります。これは合格ラインを考えると大きな痛手です。

距離の目測の出題方法

出題方法は試験会場によって異なり、一定間隔に置かれたカラーコーンなどを指し「あのコーンまでの距離は何メートルですか?」と問われることもあれば、屋内会場の窓から外の電柱や建物などを指し「あれまでの距離は何メートルですか?」と問われることもあります。

指を使って距離を測定する

試験対策として最も効果的なのは、予備講習会に参加し、実際に出題される距離を覚えることです。しかし、どうしても予備講習に参加できない場合や、試験内容が当日まで分からないといった状況に備えて、上図のような指を使った簡単な距離の測り方を覚えておくと役立つかもしれません

【共通】銃の点検

この試験では、模擬銃を使用して銃が安全に使用できる状態か点検します。各部分を手で触れたり、軽く動かしたりしながら「(部品名)、異常なし!」と大きな声で指差し確認を行いましょう。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 点検ができなかった | 31 |

| 点検が円滑ではなかった | 10 |

| 銃口を人に向けた | 10(毎) |

| 各操作を行う際に、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

上記の減点事項にの中でも、特に「点検ができなかった」と判断されると、31点減点となり、その時点で不合格となります。よって、試験で何を行うべきか、基本的な手順は最低限覚えておきましょう。

試験に明確な制限時間は設けられていませんが、あまりに時間がかかりすぎると「円滑ではなかった」として減点されます。緊張して頭が真っ白になった場合は、正直に「少し時間をください」と試験官に伝え、落ち着いて頭の中を整理する時間をもらいましょう。

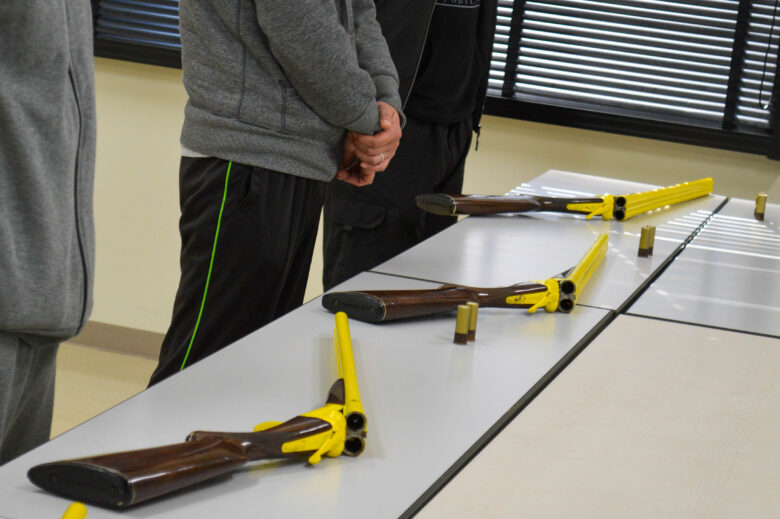

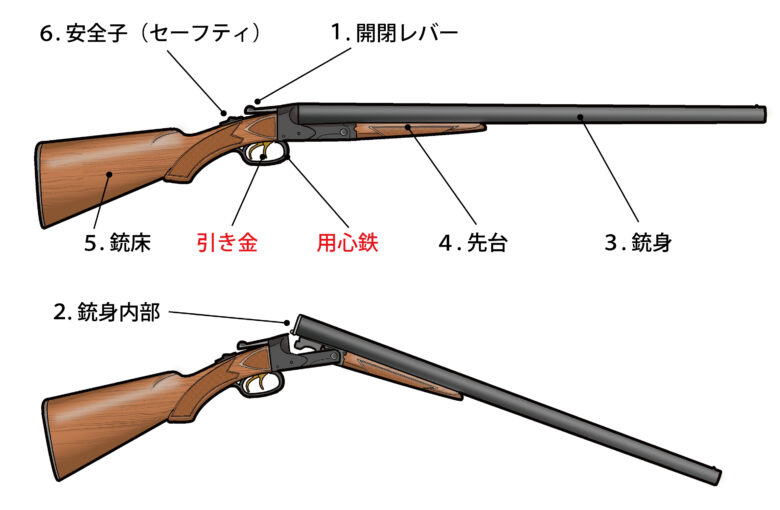

使用される銃について

試験で使用される模擬銃は、第一種銃猟では散弾銃と空気銃の2種類。第二種銃猟では空気銃1種類を使います。どのような構造の銃が出題されるかは試験会場によって異なりますが、一般的に、散弾銃は水平二連式、空気銃はポンプ式が使用されます。場所によっては「複数の銃の中から一つを選んで良い」という形式もあるようです。

点検する項目

- 開閉レバー(セミオート式の場合は遊底)を操作して「開閉レバー(遊底)異常なし」という

- 銃身内部(または薬室)を覗いて「実包なし、銃身内異常なし」と言う

- 銃身の表面を見て、「銃身異常なし」という

- 先台を手で少し揺さぶってみて、「先台異常なし」という

- 銃床を手で少し揺さぶってみて、「銃床異常なし」という

- 安全子をON・OFF・ONと切り替えて「安全子異常なし」という

点検ポイントは上の6つです。順番は自由ですが、まず初めに開閉レバーを操作して薬室を開き、銃身内・薬室内をのぞき込み「実包なし、銃身内異常なし」を行いましょう。

点検時のポイント

この試験に関わらず、銃を扱うすべての試験において、以下の点に注意しましょう。

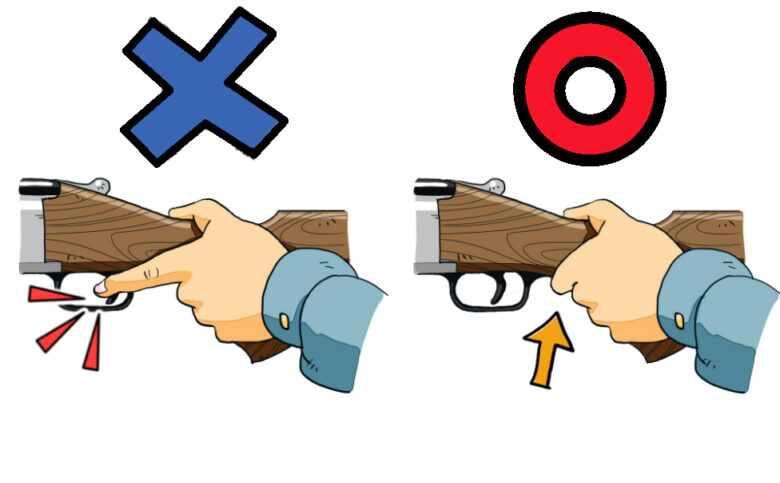

用心鉄に指をかけてはいけない

銃を手にしたときは、引き金(トリガー)だけでなく、その周りの用心鉄にも触れてはいけません。無意識に指が伸びないよう、銃を持つ手はしっかりと握りしめるなどしておきましょう。

『やっていること』を試験官にアピールする

試験では、自分が行っている操作や確認が試験官にきちんと伝わらなければ意味がありません。そこで、点検中は一つ一つの動作を大きな声と指差しで試験官にアピールしましょう。他の試験においても、やっていることは声を出して伝えましょう。

真っ先に「実包なし!銃身内異常なし!」

全ての試験において、銃を手に持ったら真っ先に「実包なし!銃身内異常なし!」と確認しましょう。銃に実包(弾)が入っていないことの確認は、確認をせずに減点されることはあっても、〝確認しすぎ〟で減点されることはありません。

銃口の先には要注意!

銃を手に持った際は、常に銃口の向きに細心の注意を払いましょう。銃口が人(試験官や他の受験者)に向くと、その都度大きな減点となります。銃口は安全な方向(通常は上方か下方)に向け、水平に向けることがないように心がけます。

「おわりました」と告げる

各試験では、指示された作業が完了したら「点検、終わりました」「分解、終わりました」などと試験官に明確に報告しましょう。報告がないと、試験官が作業終了を判断できず、「円滑ではない」とみなされる可能性があります。

【第一種】散弾銃の分解・結合

第一種の試験では、点検の後に、散弾銃の分解と結合の試験が行われます。なお、空気銃は分解できない構造になっているため、第二種では分解・結合を行う試験は行われません。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 分解・結合ができなかった | 31 |

| 分解・結合が円滑ではなかった | 10 |

| 操作が不確実だった | 5 |

| 操作が粗暴だった | 5 |

| 銃口を人に向けた | 10(毎) |

| 各操作をおこなうさいに、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

銃の分解・結合試験でも、点検時と同様に、銃口の向きや用心鉄への指のかかりには十分注意してください。「操作が粗暴」とは、分解した部品を丁寧に扱わず、放り投げたりすることを指します。一つ一つの動作を丁寧に行いましょう。

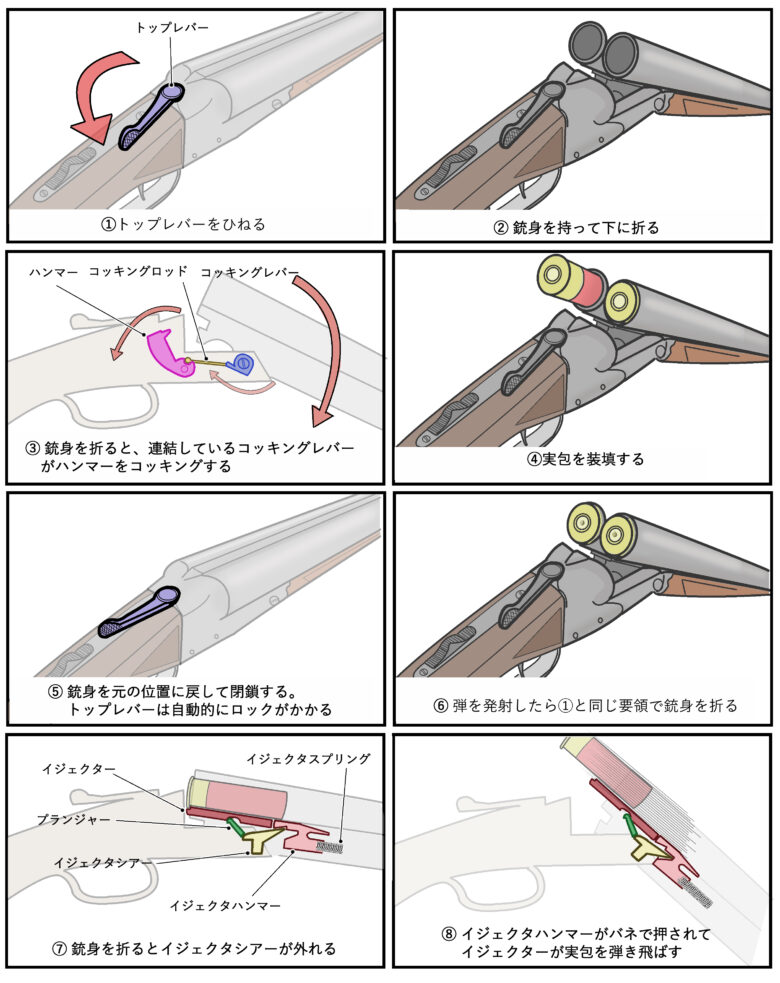

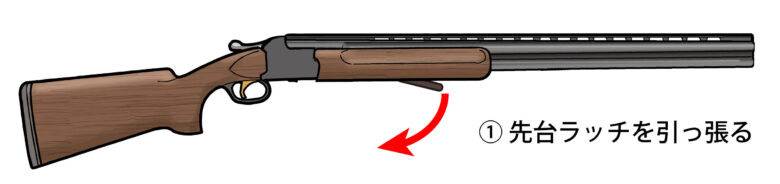

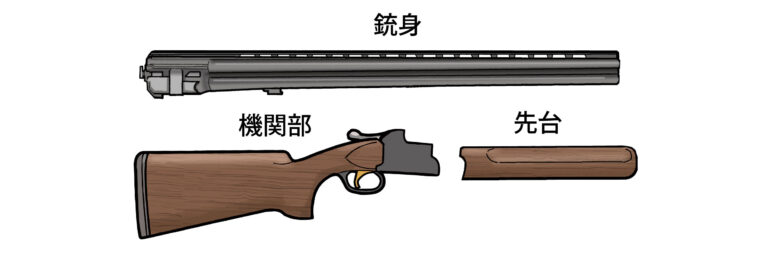

中折式の分解方法

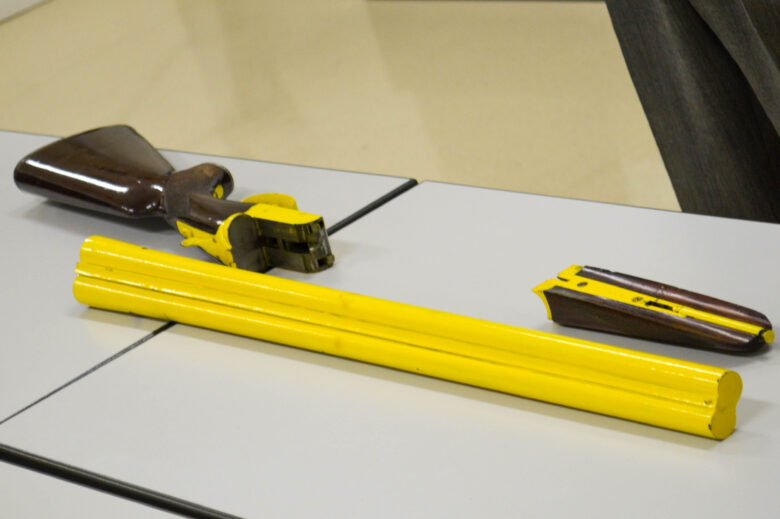

銃の分解(テイクダウン)は、銃の種類によって手順が異なります。例えば、水平二連式や上下二連式といった中折式の散弾銃の場合は以下のような手順で、「先台・銃身・機関部本体」の3つのパーツに分解します。

試験が始まったら、まず開閉レバーを操作して薬室(弾を込める場所)を開放します。その後、点検時と同様に銃身内部をのぞき込み、「実包なし!異物なし!」と大きな声で指差し確認をします。

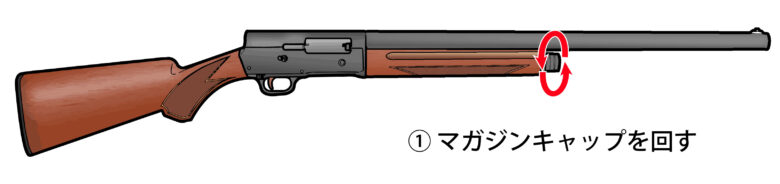

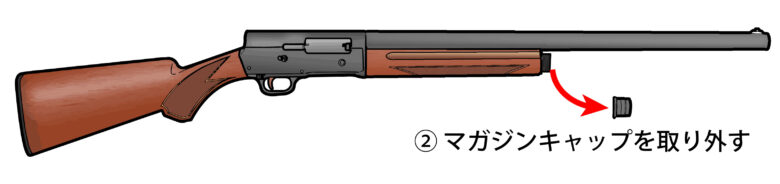

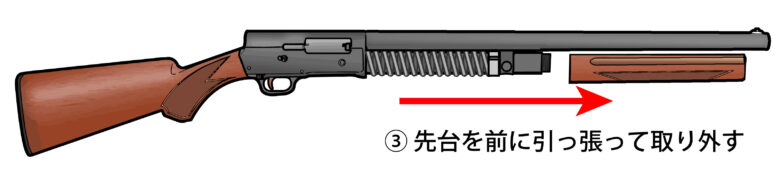

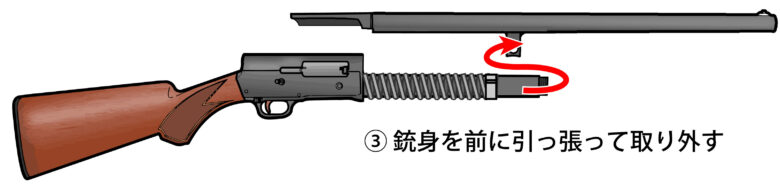

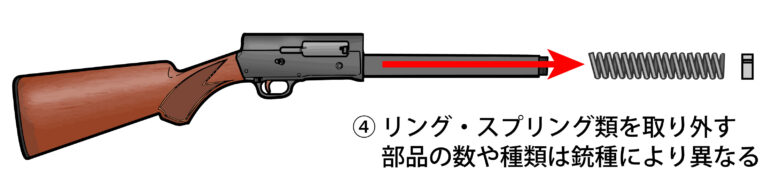

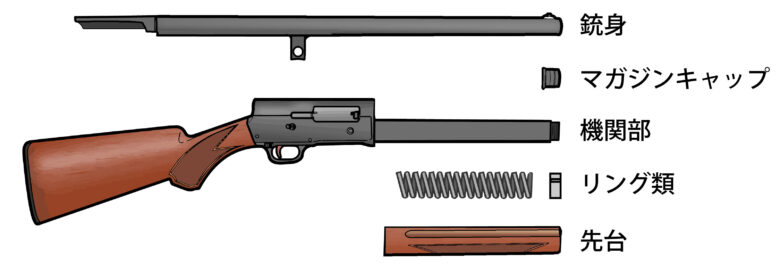

自動式の分解方法

中折式以外の自動式、スライドアクション式などの場合は、メーカーなどによって分解方法が大きく異なります。一般的な自動式散弾銃の場合は、以下のような手順で分解を行います。

ボルトや遊底を操作して薬室を開放し、実包が入っていないことを確認してください。また、弾倉内に弾が残っていないことを確認してください。

先に銃所持許可を受けておくと試験対策になる

銃の分解・結合試験は、手順を頭で理解していても、いざ本番となると混乱してしまうことがあります。そこで、予備講習で試験に使われる模擬銃に実際に触れ、操作に慣れておくことが非常に重要です。

また、猟銃の所持許可を取得する過程には「射撃教習」があり、そこで散弾銃の分解・結合を行います。もし、予備講習を受けれないのであれば、先に猟銃の所持許可を進めておくとよいでしょう。

分解後、結合後は「終わりました」と報告

銃の分解が完了したら、全ての部品を机の上に分かりやすく並べ、「分解、終わりました」と試験官に報告します。試験官から「では、結合してください」と指示があれば、元の形に結合します。

銃の結合が完了したら、薬室を開放した状態でテーブルに置き、「結合、終わりました」と報告します。この時点で持ち点が残っていれば、次の射撃姿勢の試験に進むよう指示があります。

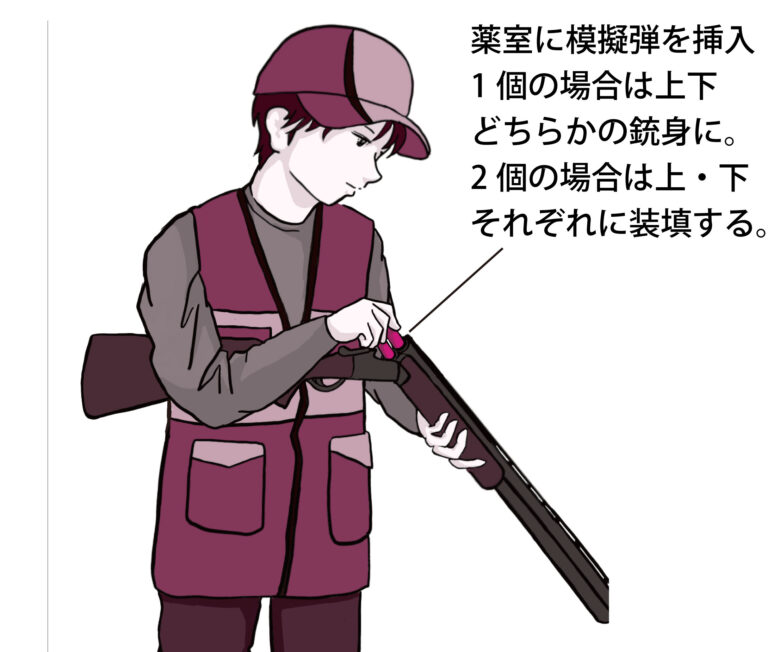

【第一種】散弾銃の射撃準備

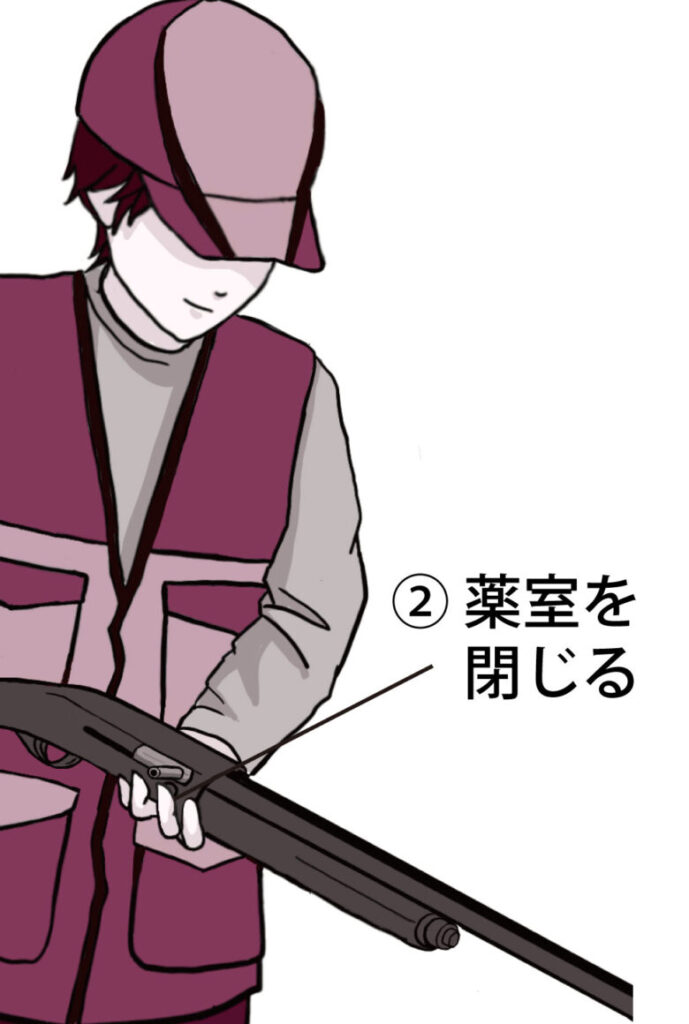

第一種の場合は散弾銃の分解・結合の後に、発射準備(弾の装填)の試験が行われます。テーブルに置かれている模造弾(ダミーカートリッジ)を全て薬室に込め、薬室を閉鎖して「準備できました!」と試験官に伝えます。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 装填ができなかった | 31 |

| 装填が円滑ではなかった | 10 |

| 銃口を人(試験官)に向けた | 10 |

| 用意された模造弾をすべて装填しなかった | 5(毎) |

| 銃の薬室を粗暴に閉鎖した | 5 |

| 装填する動作が不確実だった | 5 |

| 各操作を行うさいに、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

散弾銃の発射準備(装填)に関する減点事項は上表のとおりです。太字以外の項目は、先の「銃の点検」や「分解・結合」と同じです。引き続き、銃口を試験官に向けたり、用心鉄に指を入れないように注意しましょう。

中折式散弾銃の装填動作

中折式散弾銃は、以下のような手順で装填作業を行います。

銃身を折って薬室を開き、準備されている模擬弾を薬室内に装填します。上下、または水平に2つ薬室があるので、それぞれ1発ずつ装填してください。

模擬弾を装填したら、銃床を握って上げ閉鎖します。薬室のロックは自動的にかかるため、「カチン」と音がなるまでしっかりと銃床を引き上げましょう。

自動式の装填動作

自動式散弾銃は、以下のような手順で装填作業を行います。

銃の機関部に付いているボルトハンドルを引いて、薬室を開放します。薬室に模擬弾を1発装填します。

機関部に付いているラッチ(ボタン)を押して、薬室を閉鎖します。ラッチを押すと自動的に閉まるので、ボルトハンドルには触れないようにしましょう。

機関部下側から残りの模擬弾を弾倉に充填します。

【共通】『空気銃の射撃準備』

第二種の場合は、空気銃の点検の後に、射撃準備の試験が行われます。空気銃の射撃準備動作は銃の種類によって異なるため、ここでは最も試験に出やすいポンプ式とスプリング式の2種類について解説をします。

空気銃の発射準備・減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 圧縮などの装填操作ができなかった | 31 |

| 圧縮などの装填操作が円滑ではなかった | 10 |

| 圧縮操作などが不確実だった | 5 |

| 圧縮操作などが粗暴だった | 5 |

| 装填する動作が不確実だった | 5 |

| 銃口を人(試験官)に向けた | 10 |

| 各操作を行うさいに、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

空気銃の場合は銃の発射準備段階で、空気銃内に空気を貯めるという操作が必要になります。この操作方法は銃の種類によって違いがあります。

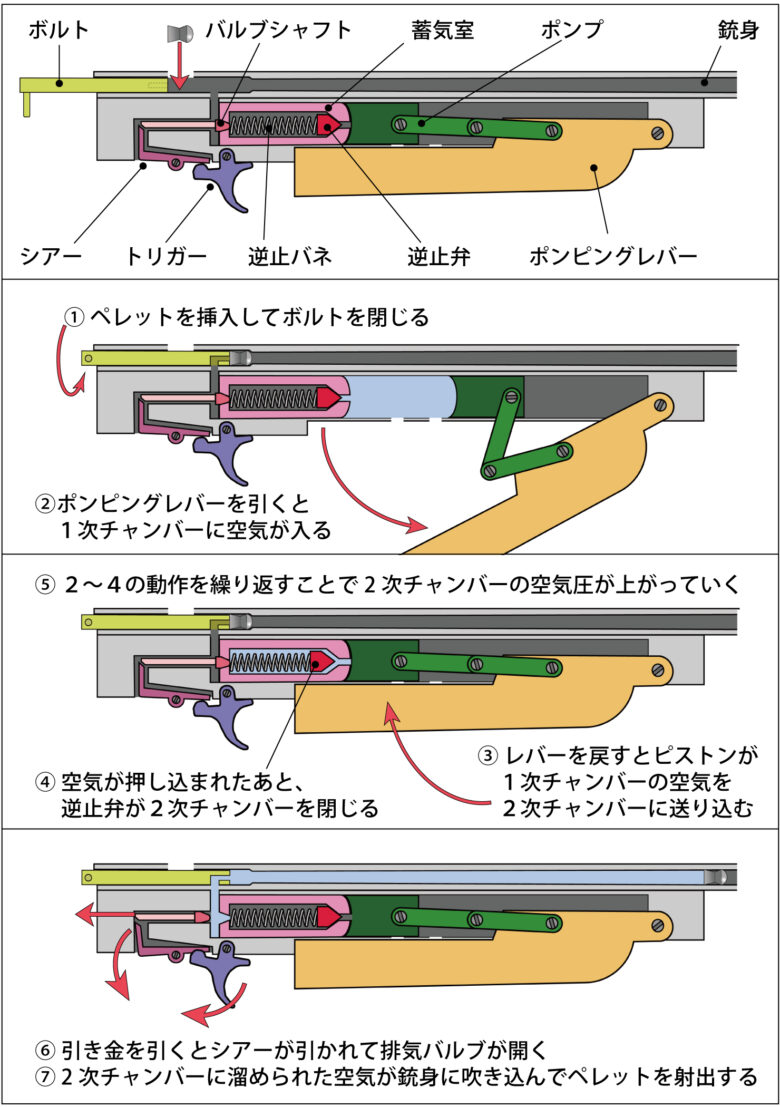

ポンプ式の装填動作

ポンプ式の空気銃は、先台が空気を入れるポンプの役割を持っており、操作することで銃の内部に空気を溜め込む仕組みになっています。1回だけのポンプでは不十分なので、最低4回のポンピング動作を行いましょう。

利き手で銃の先台、反対の手で銃本体(写真ではスコープを握っているが、試験では本体)をしっかりと握ります。

先台を完全に引き開きます。

先台を元の位置に力強く押し込んで戻します。この動作で、空気が銃の内部に溜まるので、この作業を4回繰り返してください。4回目になるとレバーはかなり重くなるので、力を込めて押し込みましょう。

空気の充填が終わったら、ボルトを引いて薬室を開き、「実包なし!」の確認を行います。空気銃の試験では模擬弾を使用しないため、「弾を装填します!」と試験官に伝え、弾を込める動作の「フリ」をします。「弾を込めました」と報告したら薬室を閉鎖し、「準備できました」と報告します。

スプリング式の装填動作

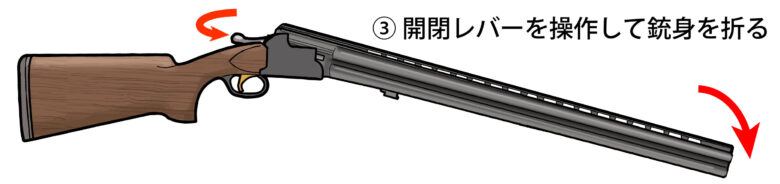

スプリング式の空気銃は、銃内部に強力なバネが仕込まれており、圧縮したバネでピストンを押し出すことで弾を発射する仕組みになっています。バネを圧縮する操作は機種によって違いがありますが、ここでは最も一般的なブレイクバレル方式を例に解説します。

銃身を握って銃床側に折り曲げてください。銃の種類によっては銃身がかなり固い場合があるので、難しい場合は両手を使って折り曲げましょう。

銃身を折ると、バネの圧縮と同時に薬室が開放されます。「実包なし!」の確認を行い、弾を入れるふりをして、銃身を元の状態に戻します。

【共通】射撃姿勢と脱包

射撃準備が完了したら、次に射撃姿勢と脱包の試験です。第一種であれば散弾銃と空気銃で2回、第二種であれば空気銃で1回だけ行います。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 射撃姿勢・脱包ができなかった | 31 |

| 射撃姿勢・脱包が円滑ではなかった | 10 |

| 装填された模造弾をすべて脱包しなかった | 5 |

| 水平射撃の姿勢をとった | 5 |

| 不安定な射撃姿勢をとった | 5 |

| 銃口を人に向けた | 10 |

| 各操作を行うさいに、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

この試験では、射撃姿勢が正しくできているかを見られます。正しく据銃できていない場合は不合格となるで、十分注意しましょう。

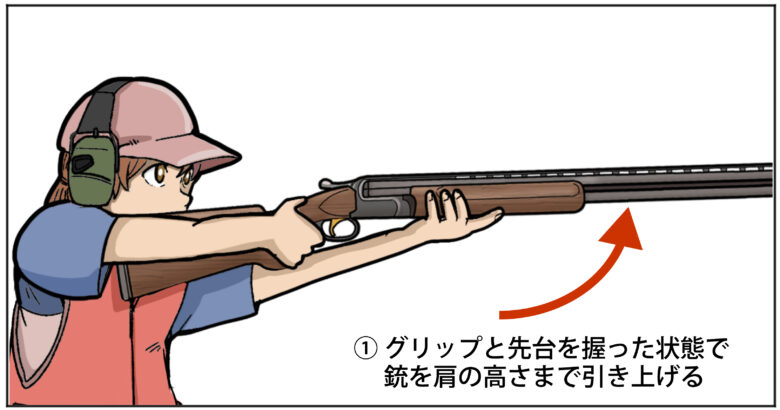

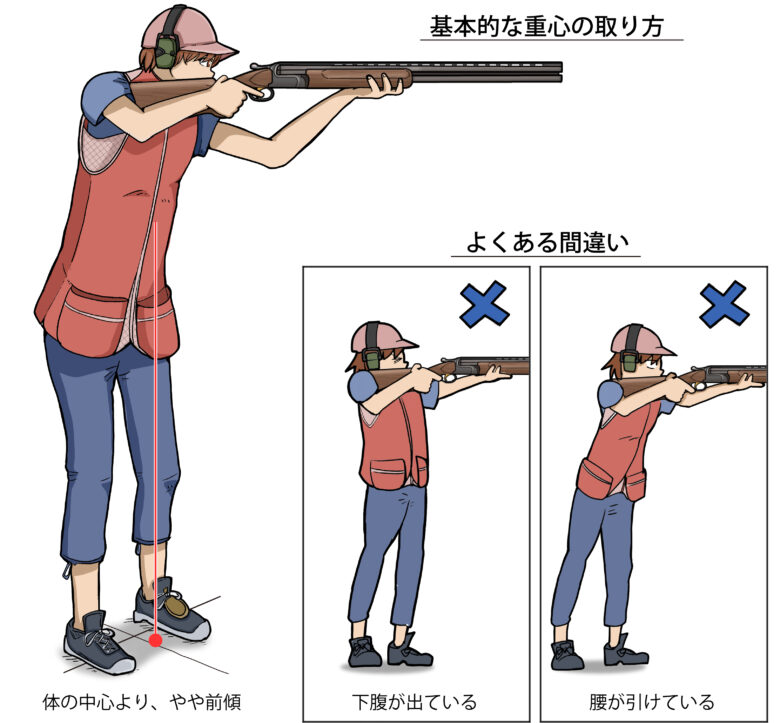

正しい銃の構えかた

利き手で銃のグリップを、反対の手で先台をしっかりと握り、銃を肩の高さまで持ち上げます。

脇を締め、銃床の末端(バットプレート)を肩のくぼみ(鎖骨の下あたり)にしっかりと押し付けます。

銃床の上面(コム)に頬を乗せ、頬骨で銃床を感じるように意識します。この時、頭が傾いたり、不自然に前屈みになったりしないようにします。

足を肩幅程度に開き、利き手と反対側の足を少し前に出して、体が安定するようにします。体重はやや前足にかけ、バランスを取ります。

射撃準備が整ったことを伝える

銃を正しく構え、スタンスが決まったら「射撃準備、できました!」と試験官に報告します。試験官から「(的を狙って)撃ってください」と指示があったら、安全な方向(通常は壁に張られた的)に照準を合わせ、引き金に指をかけます。

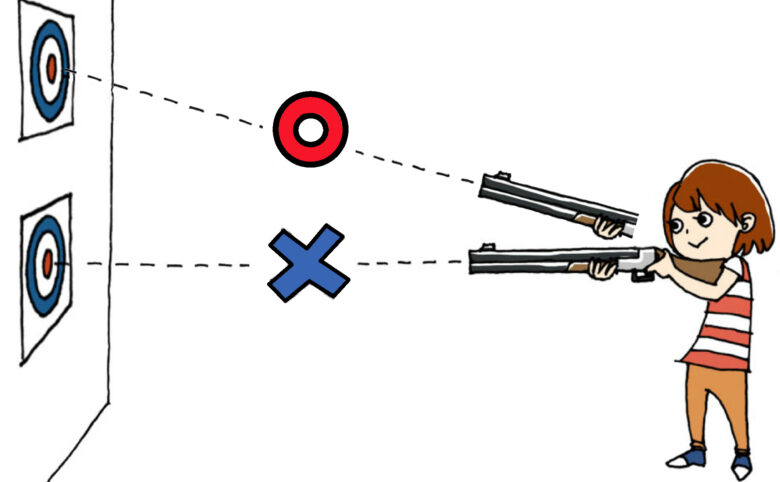

射撃時は上を向いて構える

試験会場の壁に上下2つの的が示されている場合、必ず「上」の的を狙って構えます。「下」の的に向けて照準すると「水平射撃」とみなされ、危険行為として減点されます。どちらを狙っているか曖昧にならないよう、大げさに銃口を持ち上げ、上の的を狙っていることをアピールしましょう。

指示があったら引き金を引く

試験官の指示に従い引き金を引くと、散弾銃の場合は「カチン!」という撃鉄の落ちる音、空気銃の場合は「パンッ!」という圧縮空気の音がします。引き金が引けたら「発射しました」と報告します。

引き金が引けないときは、まずは安全子を確認

もし引き金を引いても「カチン」という音がしない(空気銃の場合は空気が出ない)場合は、慌てずにまず安全装置(セーフティ)が解除されているか確認してください。それでも引けない場合は、薬室が完全に閉鎖されているか確認します。模擬銃は古いものも多いため、部品の噛み合わせが悪い場合も考えられます。

どうしても作動しない場合は、正直に試験官に「作動しません。最初からやり直させてください」と申し出て、指示を仰ぎましょう。減点される可能性はありますが、パニックになるよりは冷静に対処することが大切です。

脱包を行う

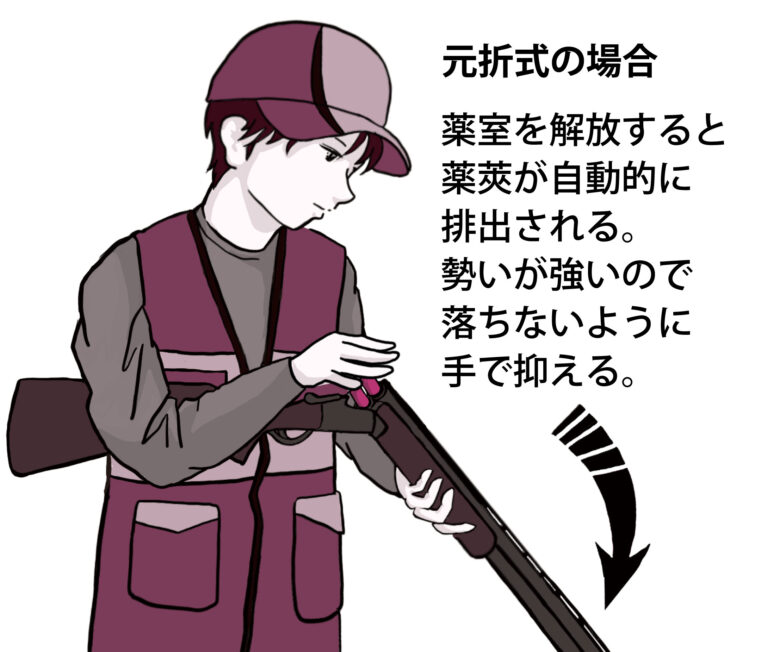

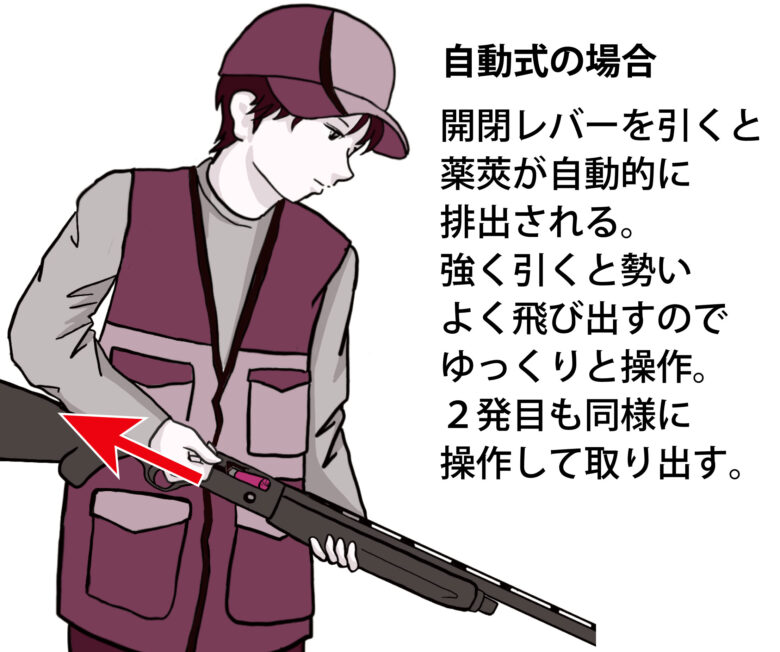

散弾銃の場合、「発砲しました」と告げると、試験官から「脱包してください」と指示があるので、薬室を開いて模造弾を取り出します。中折式の場合は銃身を折ると、薬莢が勢いよく飛び出すため、落とさないように注意してください。最後に「脱包しました」と報告して試験終了です。なお、空気銃には脱包の操作は必要ありません。

【第一種】隊列行動時の銃取扱い

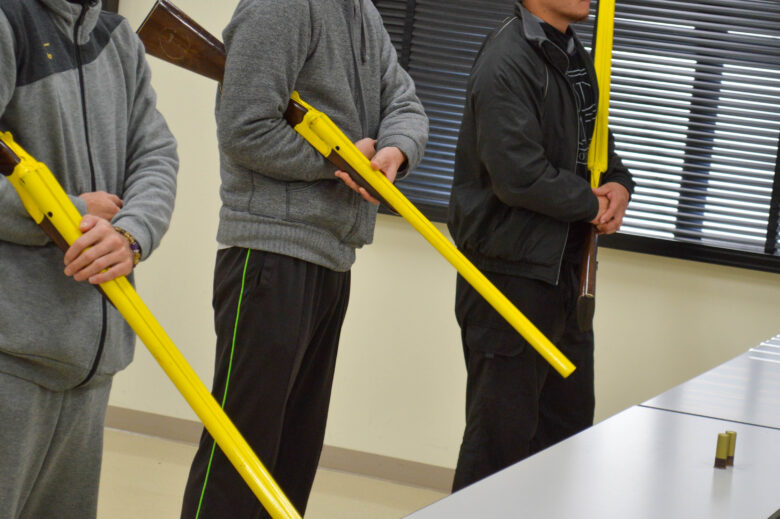

第一種銃猟免許の試験では、複数人で行動する際の銃の安全な取り扱い方が問われます。この試験では、3~5人程度のグループで横一列に並び、試験官から「右向け右」などの号令があるので、それに従って行動します。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 銃の保持ができなかった | 31 |

| 銃の保持が円滑ではなかった | 10 |

| 銃口を人に向けた | 10(毎) |

| 各操作を行うさいに、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

この試験で特に注意が必要なのは『銃口が絶対に人に(他の受験者や試験官に)向かないようにすること』です。周囲の状況をよく見て、銃口が人に向かないように十分注意しましょう。

隊列を組むときの注意点

試験は、まず散弾銃を手にするところから始まります。銃の点検、分解、組み立ての試験と同様に、銃を手にしたら、まず薬室を開放し「実包無し!」と確認作業を行いましょう。

『横列』の銃の保持

銃を脇に抱えるか、胸の前に保持し、薬室を開放し、銃口を安全な方向(通常は下方か上方)に向けます。

『縦列』の銃の保持

前後の人に銃口が向かないように、銃を脇に抱えて持ちます。最後尾の人は、肩に担ぐなどして銃口を後方に向けましょう。

【第一種】銃の受渡し

隊列行動の試験では、『銃の受け渡し』の試験も行われます。原則として銃を他人に持たせることは禁止されていますが、〝安全上やむ負えない場合〟に限り、他人に銃を一時的に預けることが認められています。この試験では「川を渡る」といったシチュエーションを想定して行われるため、それに沿ったロールプレイングも重要になります。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 銃の受け渡しができなかった | 31 |

| 銃の受け渡しが円滑ではなかった | 10 |

| 銃の受け渡し方法が不適切だった | 5 |

| 銃口を人に向けた | 10(毎) |

| 各操作を行うさいに、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

この試験では、銃を相手に渡すときに、銃床を相手に向けて渡します。銃口が人に向かないように注意をしてください。また、銃を置く、渡すといった行動をするときは、毎回必ず薬室を開いて「実包無し」の確認を行いましょう。

銃の受け渡しの手順

手順としては、まず初めに2番目の人が自分の持っている銃を地面に置きます。次に、先頭の人が銃を2番目の人に渡して川を渡り、対岸から銃を渡し返してもらいます。2番目の人は3番目の人に対して同様の動作を行い、最後の人は対岸に自分の銃を渡して、川を渡った後に銃を受け取ります。

【第一種】休憩時の銃の取扱い

この試験では、狩猟中に一時的に銃から手を離して休憩する際、銃をどのように安全に取り扱うかが評価されます。多くの場合、前述の「団体行動時の銃の取扱い」試験の流れの中で、試験官から「休憩してください」との指示があります。その指示に従い、銃の安全管理に十分注意しながら休憩の動作を行ってください。

減点事項

| 事項 | 減点数 |

|---|---|

| 休憩時の銃の取扱いができなかった | 31 |

| 休憩時の銃の取扱いが円滑ではなかった | 10 |

| 銃を置く動作が粗暴だった | 5 |

| 銃を不安定な場所に立てかけた | 5 |

| 薬室の開放あるいは弾倉の取り外しをしなかった | 5 |

| 銃口を人に向けた | 10(毎) |

| 各操作を行うさいに、実包の有無、銃腔内の異物の有無を確認しなかった | 5(毎) |

| 用心鉄の中に指を入れた | 5(毎) |

この試験の要点は、「銃から手を離す際は必ず薬室を開放し、安定した場所に置く」ということです。

銃は地面に置く

「休憩してください」と指示があったら、まずは薬室を開いて「実包無し」を行います。次に、薬室を開いたまま、銃を丁寧に地面に置き、その傍に座ります。試験会場によっては、テーブルやイスがあるかもしれませんが、銃をそれらに立て掛けてはいけません。

全員が休憩動作を行ったら、試験官から「銃を持ってください」などのアナウンスが入るため、再び「実包無し」を行って銃を持ち上げましょう。

まとめ

- 『距離の目測』では、出る距離が第一種で「300m、50m、30m、10mの4つ」、第二種で「「300m、30m、10mの3つ」であることが多い

- 『銃の点検』では、先台、銃床、銃身、安全子、開閉レバー、銃身内などを触り、異常がないことを確認する

- 『銃の分解・結合』では、あらかじめ予備講習で模擬銃の実物を触って練習しておく

- 『射撃準備』では、弾の装填方法、または空気の充填方法を覚えておく

- 『射撃姿勢』では、銃口を上に向けた状態で引き金を引く

- 『団体行動時の銃の取扱い』は、人に対して銃口が向かないように、銃の持ち方を変える

- 『休憩時の銃の取扱い』は、薬室を開いた状態で、銃を安定した地面の上に置く

次の記事を読む

前の記事『狩猟免許・知識試験』に戻る