狩猟を始めるための最初の関門は狩猟免許の取得です。しかし、具体的にどのように取得すれば良いのでしょうか。試験はいつ、どこで開催されるのか、申請書類の提出方法は、など、疑問点は多いことでしょう。そこで今回は、狩猟免許を取得するまでの道のりについて、必要な情報や注意点を網羅的に解説します。

狩猟免許とは

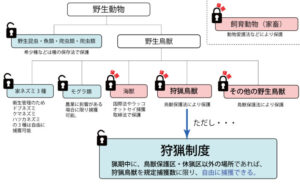

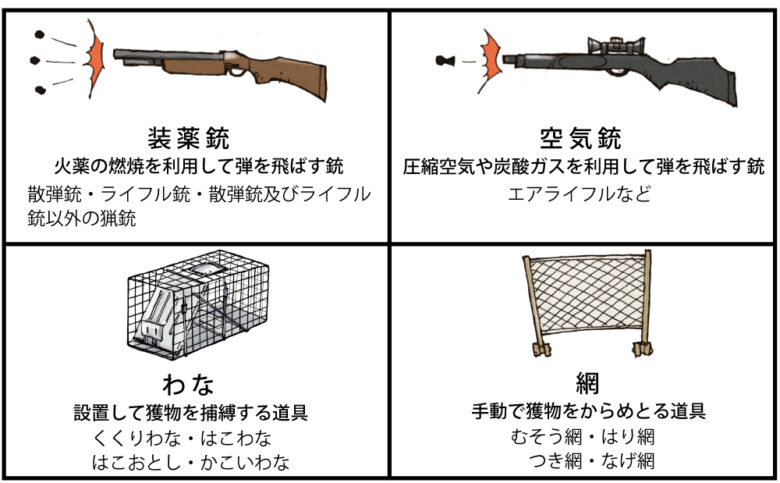

日本国内で法定猟法を用いて狩猟を行うためには、使用する猟具の種類に応じた狩猟免許が必要です。猟具と狩猟免許の区分は以下の通りです。

| 猟具 | 免許区分 |

|---|---|

| 装薬銃(散弾銃、ライフル銃、サボット銃) | 第一種銃猟免許 |

| 空気銃(エアライフルなど) | 第二種銃猟免許 (第一種でも可能) |

| わな(くくりわな、箱わな、箱おとし、囲いわな) | わな猟免許 |

| 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) | 網猟免許 |

「法定猟法」や「猟具」といった言葉について詳しくは、下記ページに詳しく解説をしていますので、併せてご覧ください。

狩猟免許の『欠格事由』

狩猟免許は環境省が管轄する国家資格です。そのため、法律で定められた欠格事由に該当する人は試験を受けることができません。主な欠格事由は以下の通りです。

- 狩猟免許試験の日に20歳に満たない者。わな猟・網猟は18歳に満たない者

- 精神障害、総合失調症、そううつ病、てんかんなどにかかっている者

- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者

- 自分の行為の是非を判別し、またはその判別に従って行動する能力がなく、または著しく低い者

- 過去に鳥獣保護法関連の違反を犯し『罰金刑以上』に処せられた者が、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者

- 狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者

銃猟は20歳以上、わな・網猟は18歳以上

銃猟免許の受験資格は20歳以上です。実際に猟銃(散弾銃やライフル銃)や空気銃を所持・使用するためには、別途、公安委員会から猟銃・空気銃所持許可を受ける必要があり、この許可も原則として20歳以上でなければ取得できません。(※日本スポーツ協会から推薦を受けた場合は、猟銃18歳、空気銃14歳で所持が可能になる特例ありますが、この特例でも〝狩猟〟の用途で所持許可はおりません)。

わな猟・網猟の年齢引き下げ

2015年度の法改正で、わな猟・網猟の免許所得可能年齢は従来の20歳以上から18歳以上に引き下げられました。これにより、一部の大学などでは狩猟関連のサークル活動も活発になっています。

精神疾患や薬物中毒でない証明は『医師の診断』が必要

2の精神疾患、3の薬物中毒に関しては、精神保健指定医またはかかりつけ医(歯科医師を除く)による診断書の提出が必要です。詳細は後述します。

判断能力に関する欠格事由

4の「自己の行為の是非を判別し…」という項目は、「社会生活を営む上で著しく適性を欠く」と行政が判断した場合などが該当し得ます。これについては具体的な判断基準があるわけではありませんが、例えば、「近隣住民とのトラブルが絶えない」などの素行の悪さが発覚した場合などに該当する可能性があります。

違反による再取得制限

狩猟免許が取り消された場合や、鳥獣保護管理法違反(狩猟に関係の無い場合であっても)で罰金以上の刑に処せられた場合は、原則として3年間は狩猟免許を再取得できません。

狩猟免許の『受付窓口』

狩猟免許は国家資格ですが、試験を管轄するのは都道府県になります。そのため、狩猟免許試験の申請や開催場所・開催日情報などは、都道府県の担当窓口に問い合わせましょう。

狩猟免許は「住民票」を置いている都道府県で受ける

狩猟免許試験の申請手続きは、お住まいの(住民票のある)都道府県の鳥獣行政担当部署(例:環境森林部、農林水産部など、名称は都道府県により異なります)にお問い合わせください。

また、狩猟免許試験を受ける場所は、住民票のある都道府県で受験する必要があります。長期出張などで住民票所在地と異なる場所に住んでいる場合や、隣県の試験会場が地理的に近い場合でも、住民票のある都道府県で受験することになります。

狩猟免許の効力は全国で有効

取得した狩猟免許は国家資格なので、日本全国どこでも有効です。例えば、東京都で取得した狩猟免許で、北海道や沖縄県で狩猟を行うことができます。都道府県ごとに取り直す必要はありません。

狩猟免許の『有効期限』

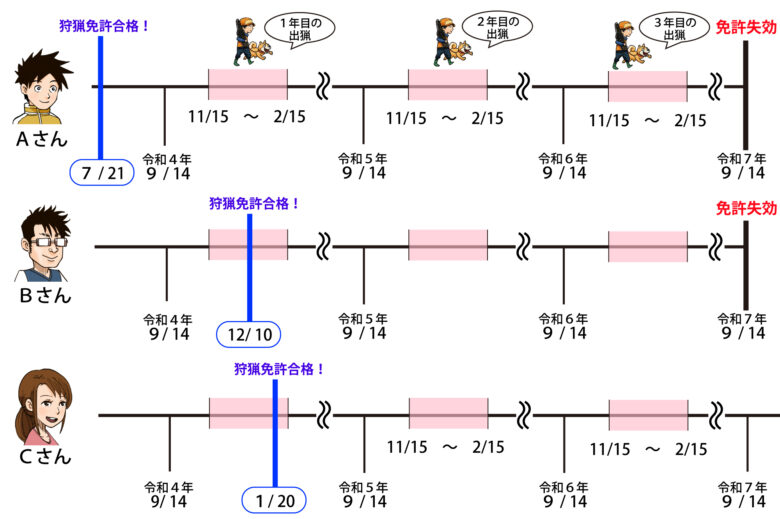

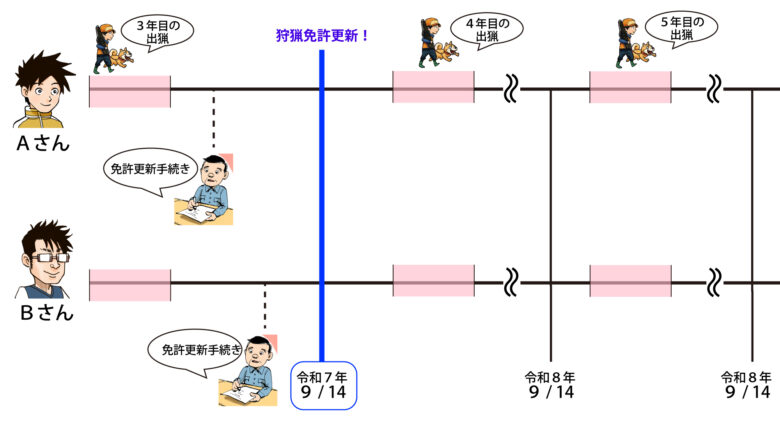

狩猟免許の有効期限は、「合格日から起算して3年を経過した日が属する年の9月14日まで」です。よって、上の図のように、狩猟免許を所持したタイミングで、実質的に出猟できる日数が変わるので注意しましょう。

狩猟免許の『更新』

狩猟免許の有効期間後も狩猟を続けたい場合は、有効期間が満了する年度に、狩猟免許更新申請を行う必要があります。

狩猟免許を更新すると、新しい免許の有効期間は、有効期間満了日の翌日(9月15日)から3年間後の9月14日までになります。

更新には『『適性検査および講習』を受ける

狩猟免許更新申請を行うためには、適性検査(視力や聴力、運動機能の検査)と講習を受けなければなりません。この適性検査・講習は、都道府県によって開催回数・日程が異なります。一般的には、6月から8月末頃にかけて複数回開催されることが多いようです。

講習・適性検査の情報は、猟友会に加入している場合は、当該年度に封書などで案内が届くはずです。猟友会に加入していない場合は、都道府県行政のウェブサイトを確認し、忘れずに受講の申請を行いましょう。

やむおえない事情があった場合は、1カ月以内なら更新申請できる

講習・適性検査を受けずに有効期間を過ぎてしまうと、再び狩猟免許試験(知識試験・技能試験)を受け直す必要があるので注意しましょう。

ただし、次のような「やむを得ない」理由がある場合、その事情が解消した日から1カ月以内に必要な手続きを行えば、知識試験と技能試験が免除されることがあります。

- 災害が生じていたため

- 海外旅行・出張をしていたため

- 病気・負傷をしていたため

- 法令の規定により身体の事由を拘束されていたため(拘留など)

- 社会の慣習上、または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと

5の「やむを得ない緊急の用務」とは、例えば警察官や自衛隊員などが、職務上の命令により長期間の緊急出動をしていた場合などが考えられます。

狩猟免許の『取消し』

狩猟免許取得後に鳥獣保護管理法などに違反した場合、または欠格事由に該当する状態になった場合は、免許が取消しされることがあります。免許が取り消されると、原則として3年間は再取得できなくなるため、法令を遵守しましょう。なお、免許が取り消された場合は、狩猟免状を都道府県の所管窓口に返納しなければなりません。

免許の失効と取消しの違いについて補足

法律上の「失効」と「取消し」は意味が異なります。例えば自動車運転免許の場合、免許の更新忘れで効力を失うことを「失効」、交通事故や違反行為により行政処分として効力を奪われることを「取消し」といいます。

運転免許の取消しの場合も、免許再取得までの欠格期間が設けられています。なお、狩猟免許には、運転免許における免許停止(免停)のような一時的な効力停止の制度はありません。

狩猟免許の『書換え』

狩猟免許も運転免許と同様に、氏名や住所に変更があった場合は、都道府県の所管窓口に『書換え申請』を提出する必要があります。

都道府県をまたいで住所変更した場合は、新しい住所地の都道府県に書換え申請を行います。転居前の都道府県への手続きは不要です。

「遅延なく」は忘れないうちにやる

書換え申請をいつまでに行うべきかについては、法令上「遅滞なく」と定められています。「遅滞なく」とは、正当な理由がない限り、できるだけ速やかに行うという意味です。法律には「速やかに」や「直ちに」といった類似の表現がありますが、「遅滞なく」はこれらと比較して、多少の時間の猶予が認められる場合もありますが、手続きは早めに行いましょう。

とはいえ、いつまでも申請を行わずにいると、過料の対象となる場合があるため注意が必要です。

狩猟免許試験の情報を集める

狩猟免許を取得するためには、まず試験に関する情報を集めることが大切です。狩猟免許試験の担当窓口の名称は都道府県によって異なるため、以前は情報収集に手間がかかることもありましたが、現在はインターネットで比較的容易に調べることができます。

「都道府県 狩猟免許試験 日程」で検索

狩猟免許試験は各都道府県が実施しているため、「(住民票のある都道府県名) 狩猟免許試験 日程」などのキーワードで検索エンジンを使って調べてみましょう。多くの場合、公式情報が上位に表示されるはずです。

狩猟免許試験の情報が出るのは4~5月ごろ

当該年度の狩猟免許試験の日程は、例年4月から5月頃に各都道府県から発表されることが多いようです。1月から3月頃に「狩猟免許を取りたい」と考えた場合は、正式な情報発表までしばらく待つ必要があるかもしれません。

開催回数は多いところで「年7回」

狩猟免許試験の開催日や年間の開催回数は、都道府県によって異なります。過去には年に1回程度の地域もありましたが、近年は狩猟者の確保や有害鳥獣対策の必要性から、年に複数回(例:4回~8回程度)開催する都道府県も増えています。

開催回数が増えても、試験会場は地域内の市町村で順番に開催される場合があるため、受験しやすい場所や日程を選ぶためにも、早めに情報を確認することをおすすめします。

併願できない所も増えている

狩猟免許試験では、原則として1回の試験日で複数の免許区分(例:第一種銃猟免許とわな猟免許など)を併願して受験することが可能です。

ただし、近年は受験希望者が増加傾向にあり、技能試験の所要時間などを考慮して、一部の都道府県では併願受験を制限したり、免許区分ごとに試験日を分けたりしている場合があります。詳細は各都道府県の案内を確認してください。

どうしてもわからない場合は、地元の猟友会に聞いてみる

通常はインターネット検索で情報は得られますが、万が一見つからない場合は、地元の猟友会に問い合わせてみるのも一つの方法です。

まず「(お住まいの都道府県名) 猟友会」で検索して都道府県猟友会の連絡先を調べ、そこにお住まいの市町村を伝えると、最寄りの支部猟友会を紹介してもらえるでしょう。その後、電話などで情報を確認してください。

狩猟免許試験の申請書類

受験する試験の開催日や日程が決まったら、定められた申請期間内に申請書類を用意しましょう。狩猟免許は国家資格であり、申請に必要な主な書類は以下の通りですが、都道府県によって細部が異なる場合があるため、必ず受験する都道府県の案内を確認してください。

- 狩猟免許申請書

- 写真1枚 (3.0×2.4㎝、6カ月以内に撮影したもの)

- 医師の診断書

- 申請手数料5,200円

狩猟免許申請書

申請書の様式は、通常、試験情報を掲載している各都道府県のウェブサイトからダウンロードできます。ダウンロードして印刷しましょう。

記入方法は、多くの場合、同ウェブサイト内に記入例が掲載されていますので、そちらを参考にしてください。

申請書が見つからない場合や印刷環境がない場合は、都道府県の担当窓口で直接受け取ることができます。また、地域の猟友会支部でも入手できることがあります。

証明写真

・最近6か月以内に撮影したもの

・無帽

・正面

・上三分身

・無背景

・縦3.0㎝×横2.4㎝

写真のサイズは、運転免許証の申請などで使用されるものと同様です。証明写真は、自動証明写真機で撮影するほか、スマートフォンで撮影した写真データをコンビニエンスストアのマルチコピー機で印刷する方法も便利です。

「コンビニプリント」は比較的安価に作成できます。狩猟関連の手続きでは、今後も証明写真が必要になる場面があるため、手軽に用意できる方法を知っておくと良いでしょう。

医師の診断書

先に解説した欠格事由に関連し、申請者は統合失調症や麻薬・覚せい剤の中毒者などではないことを証明するため、精神保健指定医またはかかりつけ医(歯科医師を除く)による診断書が必要です。

この診断書の様式も、通常、申請書と同様に都道府県のウェブサイトからダウンロードできるか、担当窓口や猟友会支部で入手できます。

診断書の値段は最安を探そう

医師の診断書の発行にかかる費用は、医療機関によって異なります。一般的には2,000~3,000円程度ですが、医療機関によって金額が異なります。この診断書は更新時などにも必要になるため、なるべく安い医療機関を探しておきましょう。地域の先輩狩猟者に相談して、情報収集するのも有効でしょう。

手数料

申請手数料は、多くの都道府県では収入証紙を購入し、申請書に貼付して納付します。「(都道府県名) 収入証紙 販売場所」などのキーワードで検索すると販売場所を調べられます。

なお、東京都や広島県など一部の自治体では収入証紙制度が廃止されており、現金での窓口払いや、専用の納付書による金融機関での振込など、別の納付方法が指定されています。必ず受験する都道府県の案内を確認してください。

手数料の金額

| 受験者 | 金額 |

|---|---|

| はじめて受験する人 | 1件につき5,200円 |

| すでに別の狩猟免許を取得している人 | 1件につき3,900円 |

手数料の金額は全国で共通です。既に何らかの狩猟免許を所持している方が、別の種類の免許を追加で受験する場合の手数料は、1件につき3,900円です。例えば、既に「第一種銃猟免許」を持っている方が「わな猟免許・網猟免許」を追加取得する場合は、3,900円×2=7,800円となります。

申請は持ち込みか郵送

申請書類は、各都道府県の指定する担当窓口に、持参または郵送で提出します。提出方法の詳細は、都道府県によって異なり、感染症対策などの理由から郵送のみの受付としている場合や、猟友会経由での提出を推奨している場合もありますので、必ず事前に確認してください。

狩猟免許試験

狩猟免許試験は、知識試験(筆記試験)、適性試験、技能試験の3つの試験で構成されており、全てに合格する必要があります。各試験の詳細については以下のページで解説をしています。ここでは概要を説明します。

試験の流れ

狩猟免許試験は、以下の知識試験・適性試験・実技試験の3つに分けて行われます。

知識試験

知識試験は、マークシート方式の筆記試験で、問題数は30問、試験時間は90分です。合格基準は70%以上の正答です。既に他の区分の狩猟免許を所持している場合は、一部の科目が免除されることがあります。

試験内容は、全区分共通の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)などの関係法令」「鳥獣の判別、生態、保護管理に関する知識」などに加え、受験する免許区分に応じた「猟具の構造や取り扱いに関する知識」などが問われます。

適性試験

視力、聴力、運動能力に関する適性を検査します。視力(矯正視力を含む)は、第一種銃猟免許および第二種銃猟免許の場合、両眼で0.7以上、わな猟免許および網猟免許の場合は両眼で0.5以上が必要です。ただし、片眼の視力に関する基準や、これらを満たさない場合の代替基準も定められています。

聴力(補聴器の使用を含む)は、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞き取れることが基準です(日常生活における通常の会話が聞き取れる程度であれば、多くの場合問題ありません)。

運動能力は、五体(四肢および体幹)の運動機能が狩猟を行う上で支障がないか、簡単な屈伸運動などにより確認されます。

実技試験

この試験は、持ち点100点からの減点方式で行われ、最終的に70点以上で合格となります(減点が31点以上になると不合格です)。試験では、それぞれ次のような課題が行われます。

| 免許区分 | 試験概要 |

|---|---|

| 第一種銃猟 | 目測4問(300m,50m,30m,10m) 散弾銃の点検、分解、結合 散弾銃の射撃姿勢 団体行動時の銃器取扱い 休憩時の銃器取扱い 第二種と同様の試験 鳥獣判別16問(鳥類・獣類) |

| 第二種銃猟 | 目測3問(300m,30m,10m) 空気銃の点検空気銃の射撃姿勢 鳥獣判別16問(鳥類) |

| わな猟 | 違法わなの判別6問 わなの架設 鳥獣判別16問(獣類) |

| 網猟免許 | 違法網の判別6問 網の架設 鳥獣判別16問(鳥類) |

試験の時間割

| 受付 | 9:00 ~ 9:25 |

| 知識試験 | 9:30 ~ 11:00 (原則90分間) |

| 適性試験 | 11:00 ~ 12:30 |

| 試験結果中間発表 | 13:00 ~ 13:20 |

| 技能試験 | 13:00 ~ 17:00 |

| 試験結果発表 | 1週間程度後にWEB上や役場掲示板などに張り出し |

多くの都道府県で、午前中に知識試験、午後にその合格発表と技能試験という流れが一般的です。上表はあくまで一例であり、都道府県や試験日によって異なります。必ず受験する都道府県の案内を確認してください。

合格発表はWeb上か張り出し

最終的な試験結果の通知方法は都道府県によって異なり、ウェブサイトでの公開、担当窓口の掲示板への掲示、郵送による通知など様々です。

試験に向けての心構え

狩猟免許試験の合格率は比較的高く、一般的に80%程度と言われており、受験者をふるい落とすことを目的とした試験ではありません。だからといって、無勉強・無対策で合格できるほど易しいものでもありません。

そこで狩猟免許試験を受ける前には、各都道府県の猟友会などが開催する「受験者向け講習会(予備講習会などと呼ばれることもあります)」を受講することを強く推奨します。

実技試験は『講習を受けていること前提』の難易度

特に技能試験の内容は、この予備講習会で指導を受けることを前提としたレベル設定になっていると考えられます。例えば、第一種銃猟免許の技能試験には「猟銃の分解及び結合」といった項目がありますが、猟銃に触れたことのない方が独学で習得するのは容易ではないでしょう。

予備講習会の開催日時や場所については、狩猟免許試験の申請時に窓口で案内されることが多いですが、もし案内がなくても、猟友会や都道府県の担当窓口に問い合わせて、積極的に情報を入手し、受講を検討しましょう。

狩猟人口が増えると試験難易度はものすごく上がる

近年は、野生鳥獣による被害対策の担い手確保のため、比較的免許を取得しやすい状況にあると言われています。特に鳥獣被害が深刻な地域では、わな猟免許や網猟免許の取得を奨励する動きも見られます。

しかし、このような状況が将来も継続するとは限りません。過去には、狩猟に対する関心が高まった時期に試験の難易度が相対的に高くなった例や、海外では狩猟ライセンス取得のハードルが非常に高い国もあります。

狩猟を取り巻く社会状況や制度は、時代とともに変化します。狩猟免許を取得するということは、法令を遵守し、安全かつ適正な狩猟を行う責任を負うということです。その重要性を理解し、真摯な態度で試験に臨みましょう。

まとめ

- 猟免許は環境省所管の国家資格で、効力は全国に及ぶ

- 狩猟免許試験は、各都道府県が実施される

- 試験の申請書類、提出先、開催情報などは、受験する都道府県のウェブサイト等で確認できる

- 現在の狩猟免許試験の難易度は比較的標準的だが、将来的に変更される可能性も考慮する必要がある

次の記事『狩猟免許・知識試験』を読む

前の記事『日本の狩猟制度』に戻る