くくりわなは、軽量で持ち運びがしやすく、また仕掛ける場所や状況に応じて様々なカスタマイズができる、非常に応用性の高い「わな」です。そこで今回は、くくりわなを構成する3つの要素について、その基本をお話をしたいと思います。

「くくりわな」とは?

法定猟法の1つであるくくりわなは、スネアと呼ばれる輪を使って、獲物の体の一部を拘束する「わな」です。海外では違法猟具として禁止されているところも多いですが、日本では複数の規制を設けることで、合法的に扱うことができます。

くくりわなの法規制については、こちらのページもご参考ください。

くくりわなの法規制

| 捕獲獣 | クマ・鳥類 | イノシシ・シカ | 中小型獣 |

|---|---|---|---|

| 輪の直径 | 使用禁止 | 12cm以下(※) | 12cm以下 |

| ワイヤーの太さ | 4mm以上 | 規制なし | |

| 締付け防止金具 | 必須 | ||

| よりもどし | 必須 | 規制なし | |

くくりわなで注意しておきたい法規制は『イノシシ・シカの12㎝規制』です。これはツキノワグマやヒグマがくくり罠にかかることを防ぐための規制で、「12㎝」とは「イノシシ・シカの蹄ならかかるけど、クマの足にはかかりにくい」といった絶妙なサイズです。

なお、鳥獣保護管理法では「12㎝」に規制されていますが、当道府県や市区町村によっては12cm規制が”緩和”されている場合もあります(主にクマが生息していない地域で)。詳しくは鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)に表記されているので、事前に確認をしておきましょう。

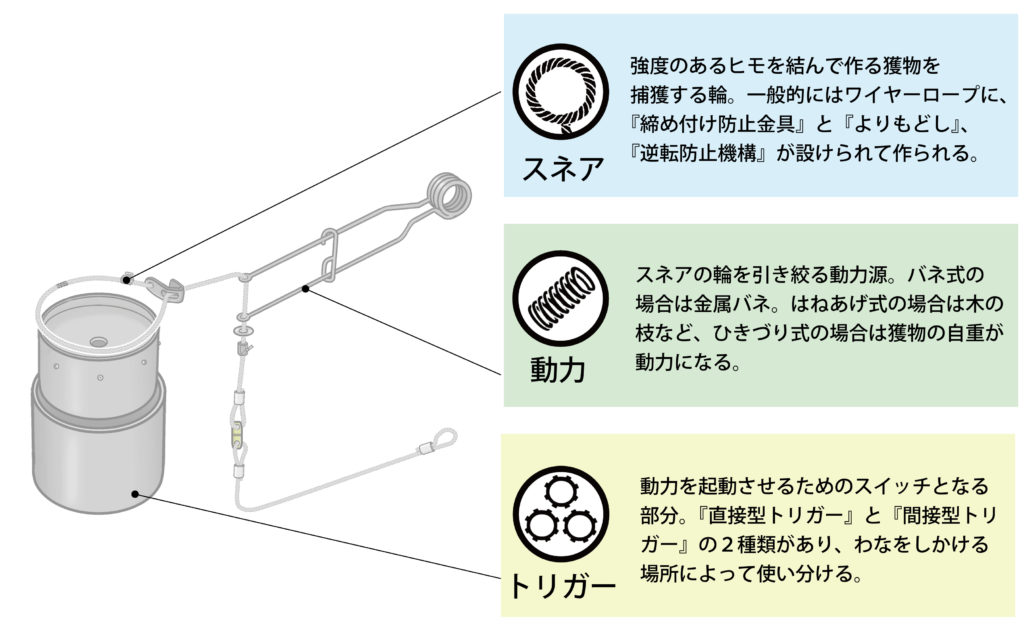

くくりわなの仕組み

くくりわなには、前回お話しした通り、バネ式・はねあげ式・ひきづり式の3種類があります。これらのくくりわなは、見た目はまったく違いますが、それぞれスネア、動力、トリガーという3つの要素に分割して考えることができます。

広告

スネア

くくりわなのスネア(または「わさ」)は、獲物の足や体の一部をヒモ状の物で縛りつけて拘束するための要素です。単純にヒモを輪にしたように見えますが、スネアには耐久性や柔軟性、さらに過酷な自然の中でも劣化しにくい耐腐食性などが必要になります。

スネアに使われるワイヤロープ

くくりわなは人類有史以前の旧石器時代から存在していたとされており、スネアには植物の繊維で編んだ縄が使われていました。しかし現在では、より強度と耐久性に優れたワイヤロープを使って、スネアを作るのが一般的です。

ワイヤロープには、

- 獲物が引っ張っても簡単に千切れない『引張強度』

- 獲物が暴れてもねじりれにくい『耐キンク性』

- 獲物が暴れてワイヤロープを擦り付けても切れにくい『耐摩耗性』

- 地面に長く埋めていても錆びにくい『耐腐食性』

- スネアを素早く絞めるための『柔軟性』

- わなを設置しやすく、獲物から気付かれにくい『小型軽量』

- くくりわなを大量に作るための『値段の安さ』

といった、くくり罠に最適な性能を持っています。

ワイヤロープの構造

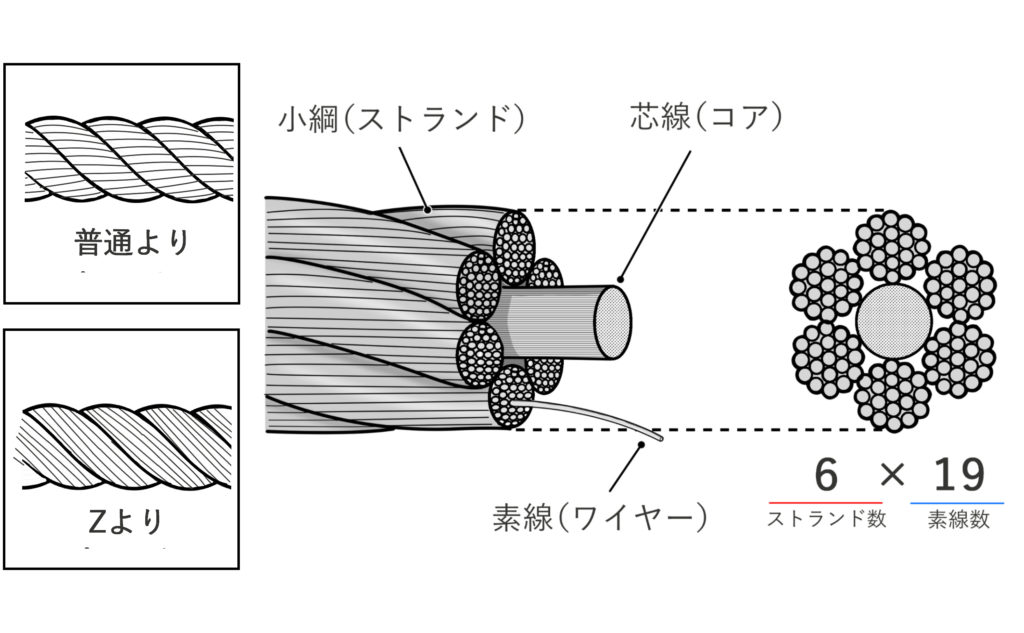

ワイヤロープは、金属の繊維(素線)を複数本編み込んで小綱(ストランド)を作り、さらに小綱を芯線を中心に編み込んで作られています。このワイヤロープは、素線の数やストランドの数、または素線を編む方向などによって、その性質が大きく変わってきます。

| 構造 | ワイヤロープの特徴 |

|---|---|

| 素線の太さ | 太いほど耐久力は増すが、加工がしにくくなる。 |

| 素線の数 | 多いほど柔軟性は増すが、摩擦で切れやすくなる。 |

| ストランドの数 | 多いほど強度は増すが、柔軟性は落ちる。 |

| 素線の編み方 | 普通より:捩り(キンク)ができにくいが、摩擦に弱くなる。 Zより:摩擦に強くなるが、キンクができやすくなる。 |

ワイヤロープの材質

| 材質 | 亜鉛メッキ鋼 | ステンレス |

|---|---|---|

| 製法 | 鋼を亜鉛の溶液に入れ、電気を使って表面をコーティングする。 | 鋼にクロムなどの金属を混ぜて作る合金。くくりわなのワイヤロープには「SUS304」と呼ばれる製品が使用される。 |

| 工業での用途 | 金網や工事用など、特に雨風が当たるような野外に多く使われている。 | 建築物や車両、流し台など、特に水気が多く当たる場所で使われる。 |

| 引張強度 | >> (鋼の方が引っ張る力は強い) | |

| 剛性 | < (ステンレスの方が粘りがあり、切れにくい) | |

| 耐腐食性 | << (亜鉛メッキは剥がれると錆びやすくなる) | |

| 柔軟性 | < (ステンレスの方が柔らかくてスネアを作りやすい) | |

| 値段の安さ | << (鋼の方がステンレスよりも1/3ぐらいの値段) | |

ワイヤロープには、主に亜鉛メッキ鋼製とステンレス製の2種類があります。この材質によっても性質が変わってくるため、ワイヤロープは構造と併せて材質の特徴についても、よく知っておかなければなりません。

詳しくは、下記記事で詳しく解説をしています。

くくりわなでよく使用されるワイヤロープ

くくりわなに使われるワイヤロープは、下表のようなスペックの物がよく使われています。もちろん「イノシシ・シカ用は4mm以上」という規制を守ってさえいれば、どのようなワイヤロープを使っても問題は無いのですが、一応、ワイヤロープの“基準”として覚えておきましょう。

| イノシシ・シカ | 中型獣 | 小型獣 | |

|---|---|---|---|

| 太さ | 4mm | 1.5~2.0mm | 1.0mm |

| 素材 | ステンレス 亜鉛メッキ鋼 | ステンレス | |

| ストランド数 | ステンレス:6本 亜鉛メッキ:7本 | 7本 | |

| 素線数 | 24本 | 7本 | |

| より方 | 普通より | ||

締付け防止金具とくくり金具

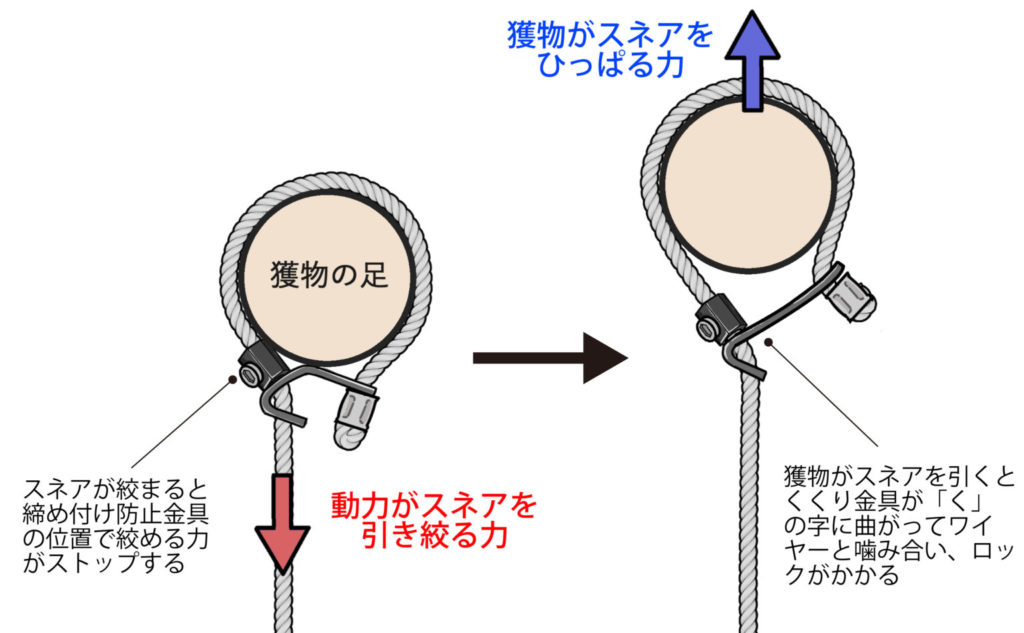

スネアには締付け防止金具を取り付けなければなりません。この金具は、ワイヤロープにネジ締めして固定した突起で、スネアが完全に締まらないようにする部品です。この金具が無いと、スネアの絞めつける力が獲物にかかり続けてしまい切断してしまうため、鳥獣保護や狩猟者の安全のために装着が必須とされています。

もう一つ、スネアにはくくり金具と呼ばれる部品が装着されます。この金具は、絞まったスネアが緩まないようにするための部品で、獲物がスネアを引っ張ると金具が変形してワイヤロープに噛み合う仕組みになっています。

くくり金具を使用しない場合は、ワイヤロープを地獄結びと呼ばれるロープワークで結束します。この結び方もくくり金具と同じように、締め付けたワイヤロープが逆転して緩まないようになっています。

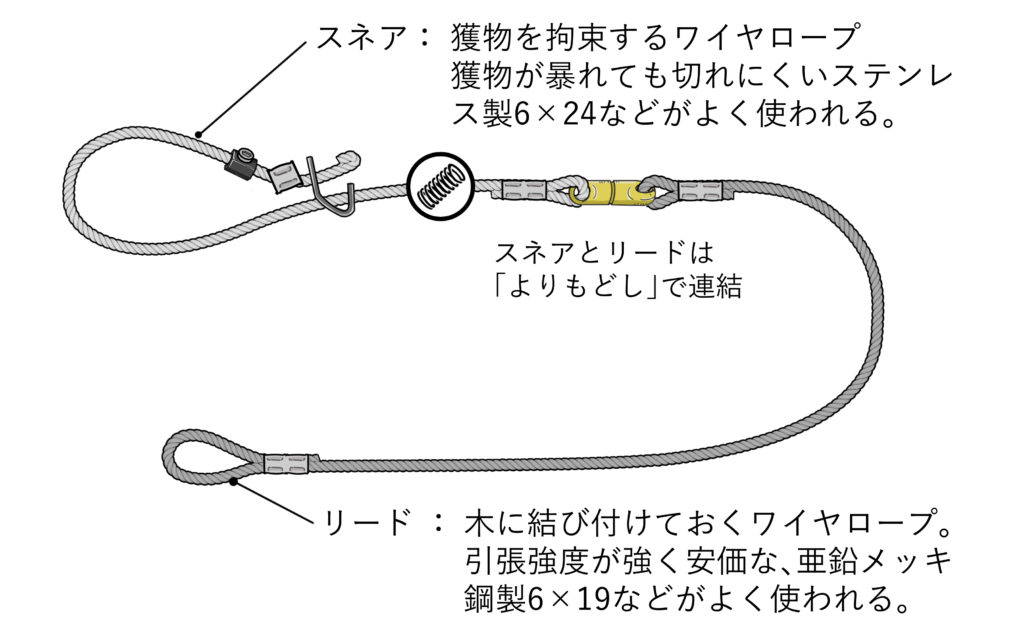

「よりもどし」とリード

イノシシ・シカ用のくくりわなには、スネアによりもどし(スイベル)を付けなければなりません。このよりもどしは縦に回る構造になっており、ワイヤー同士を繋ぐと、ねじれ(キンク)ができにくくなります。ワイヤロープはキンクができると切れやすくなるため、大型獣用のくくりわなにはキンクを防止するよりもどしの装着が義務になっています。

スネアによりもどしを挟むと、獲物をくくる側と、木などに固定する側(リード)に分けることができます。このリード側は、スネアのように獲物が暴れて擦れたり捩じれ切れたりする可能性が低いため、スネアとは違う種類のワイヤロープがよく使われます。

広告

動力

スネアを絞めつけるための動力は、例えばバネ式なら『バネ』、はねあげ式なら『木の弾力』、ひきづり式なら『獲物の自重』になります。ここでは、最も扱いやすく応用性の広い、バネについて解説をします。

| バネの種類 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| 押しバネ | ● 値段が安い ● 凍結した地面に強い | ● 獲物がかかると変形しやすい |

| ねじりバネ | ● 再設置がしやすい ● 破損しにくい ● 脚の高い位置にかかりやすい | ● かさばるので持ち運びにくい ● 狭い場所に設置しにくい ● 値段が高い |

| 引きバネ | ● コンパクトに収納できる ● 穴を掘らずに設置できる | ● トリガーの使い方にコツがいる ● 立木などが必要 |

くくりわなの動力として使用されるバネには、押しバネ、引きバネ、ねじりバネの3種類があります。それぞれ一長一短があるので、状況に合わせてバネを使い分けることが、くくりわなのコツになります。

押しバネ

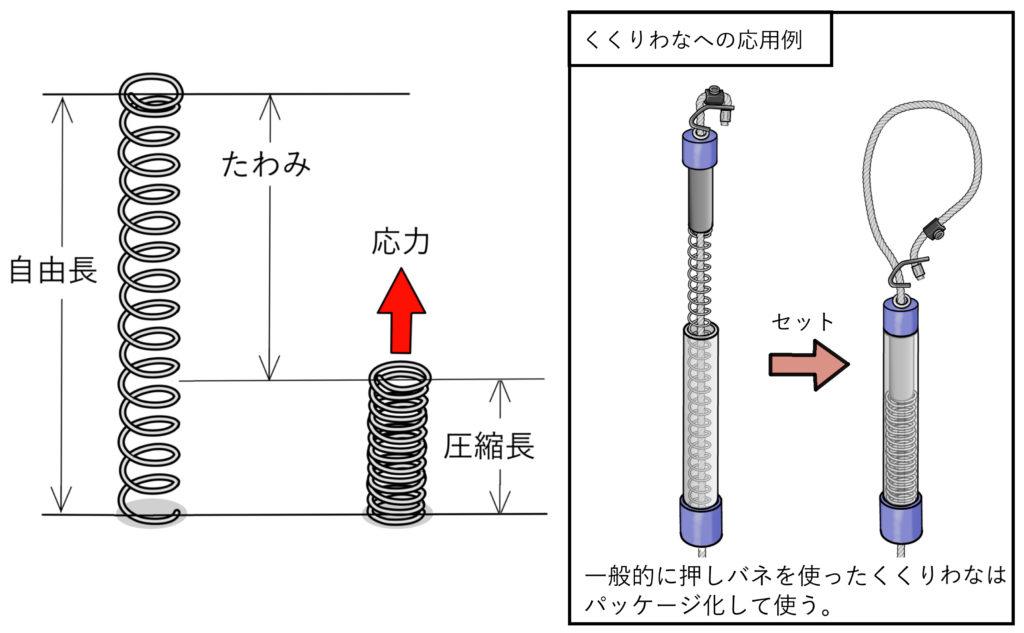

押しバネは、金属ワイヤーを円柱状に巻いて作られたバネで、圧縮した方向と逆方向に押し返す力を発揮します。工業用品としては、ボタンのスイッチや機械の押し出し部品、車のサスペンションなど、あらゆる用途で利用されています。

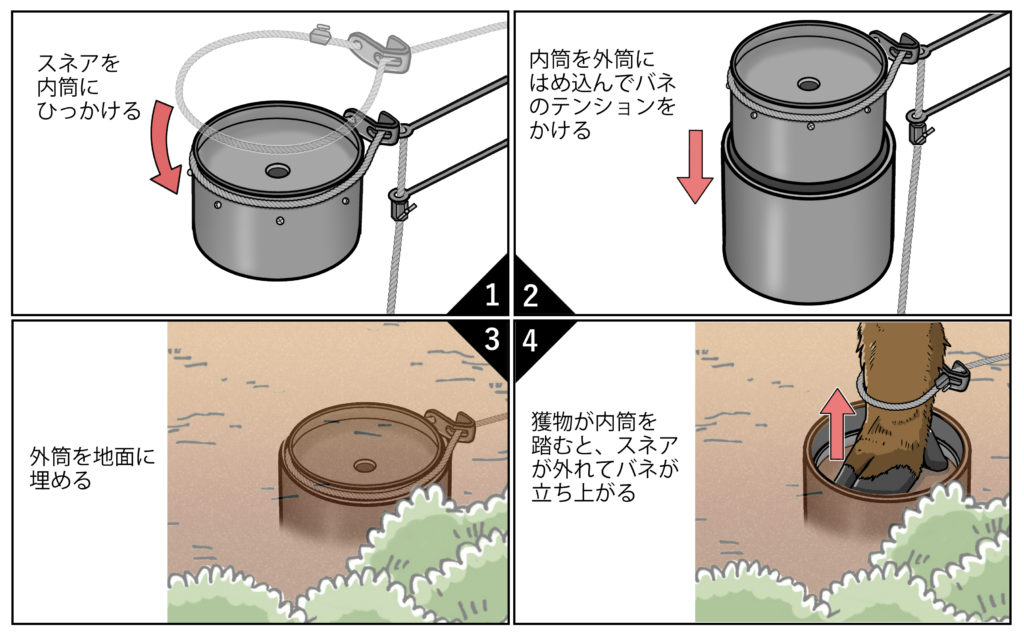

くくりわなの動力として押しバネを使うときは、バネが伸びる力でスネアを引き絞るように使います。このとき、圧縮した状態の押しバネは不安定で扱い辛いので、通常は塩ビ管などの容器に詰めた状態で使用します。

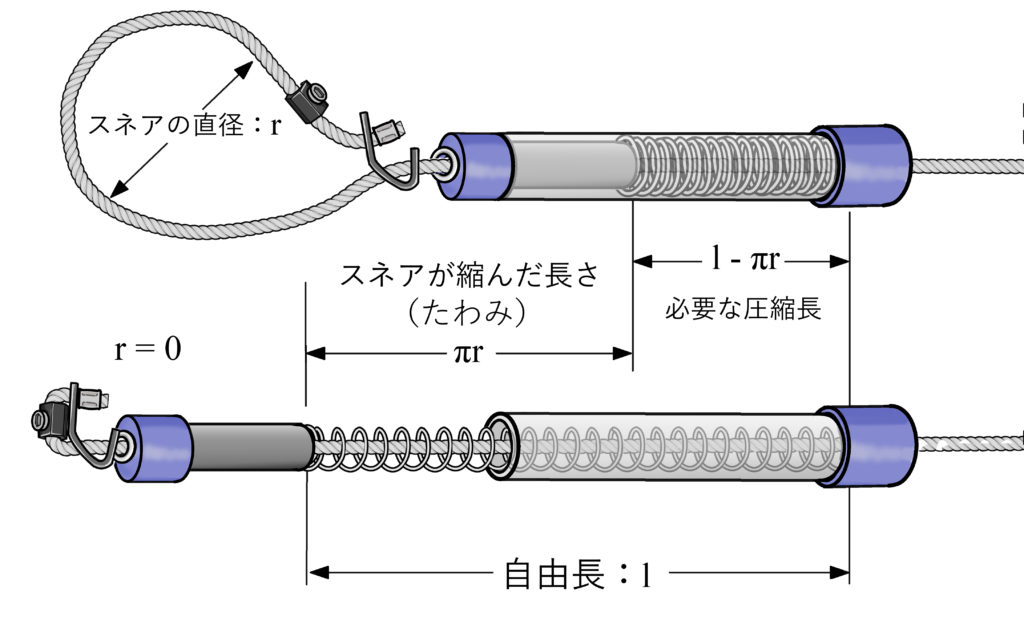

押しバネは、テンションをかけていない状態の長さ(自由長)から、圧縮した状態の長さ(圧縮長)の差(たわみ)が、スネアを押し縮めことのできる長さになります。

例えば直径12㎝のスネアを作る場合、スネアを完全に絞める(≒直径を0にする)ために必要となるワイヤロープを動かす長さは、円周率×直径=3.14×12=約36cmのになります。一般的には、この数値に40%の“余裕”を加えて、36×1.4=約50㎝のたわみを作れる押しバネが使用されます。

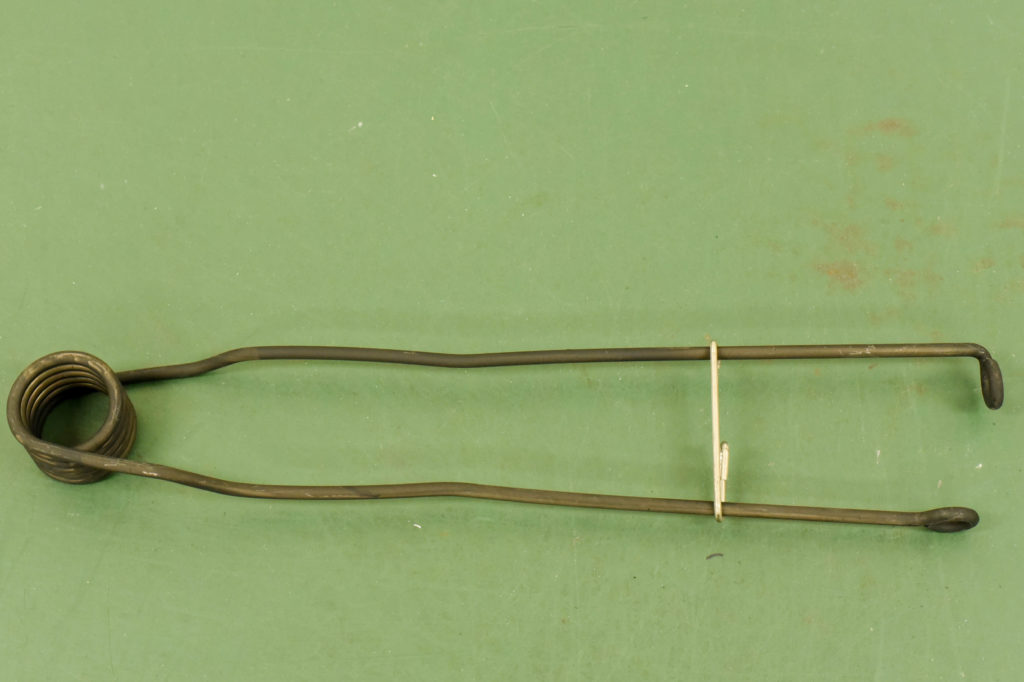

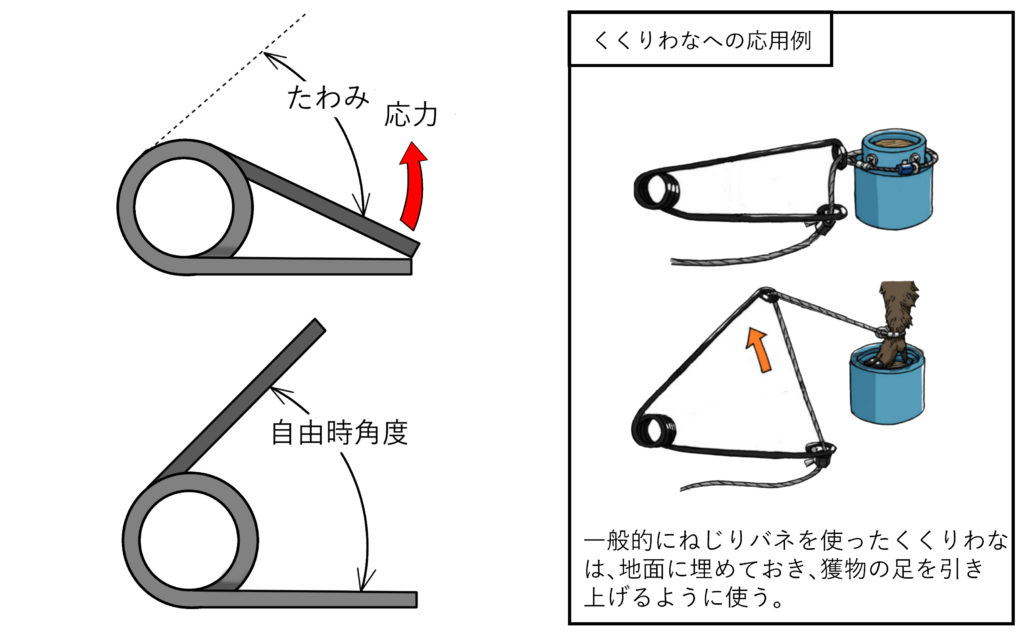

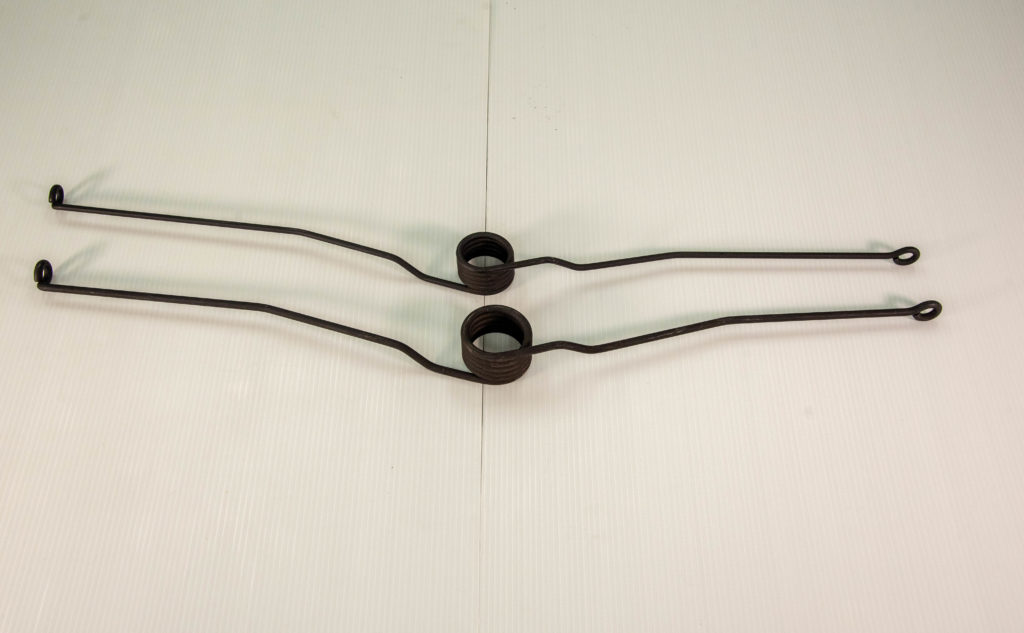

ねじりバネ

ねじりバネは、金属棒を捩じるように巻いて腕を出した形状になっており、金属がねじれたときに元に戻る力(慣性モーメント)を利用したバネです。工業用品として色んな場所に利用されていますが、一番イメージしやすい用途は「せんたくばさみ」ではないでしょうか。

くくりわなの動力としてねじりバネを使うときは、ねじったバネが跳ね戻る力でスネアを引き絞ります。ねじりバネは押しバネのように容器に詰めなくても良いため、セッティングがしやすく、初心者でも扱いやすいといったメリットがあります。ただし、バネが跳ね上がる力が強いため、セッティング中に暴発して手や体を打たないように注意しましょう。

ねじりバネは、金属棒を太くすればするほど発揮する力が大きくなります。ただし、大きな金属棒を使ったねじりバネは、人間の手で圧縮できないほど強力なので、危険猟法と見なされる危険性があります。

またねじりバネは、先端の形状や腕の長さによって性能が変わってきます。ねじりバネの性能評価は意外と複雑なので、初めはバネ単体で購入するよりも、罠専門店で売られている、ねじりバネ式くくりわなセットを購入して使う方がよいでしょう。

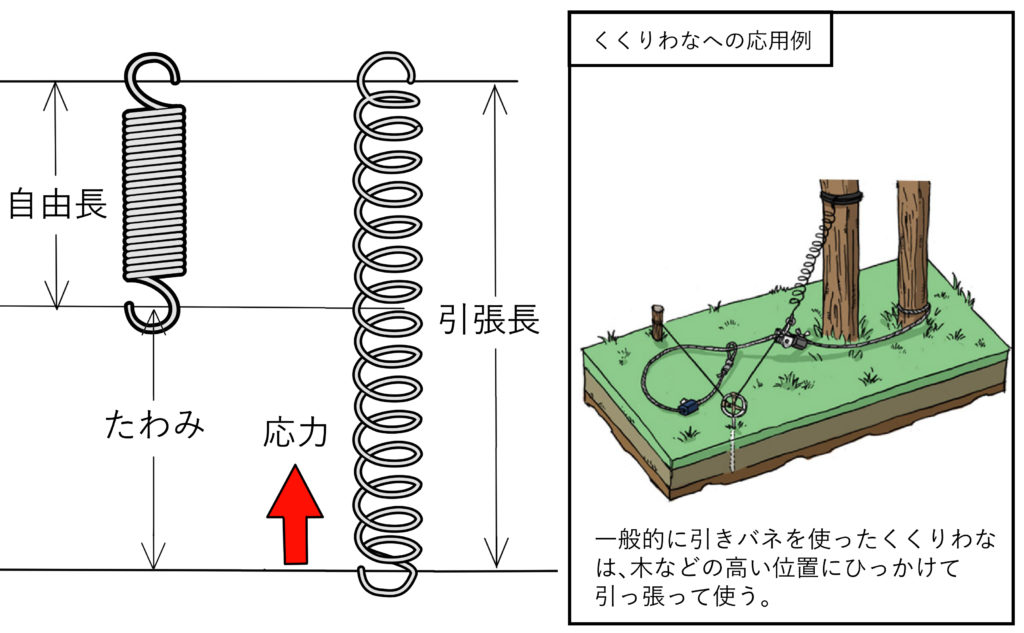

引きバネ

引きバネは、金属ワイヤーを密に巻いた形状になっており、押しバネとは逆に、引っ張られた方向に“引き戻す”力を発揮します。押しバネよりもサイズが小さくなるため、車両や機械の部品としてよく使われています。

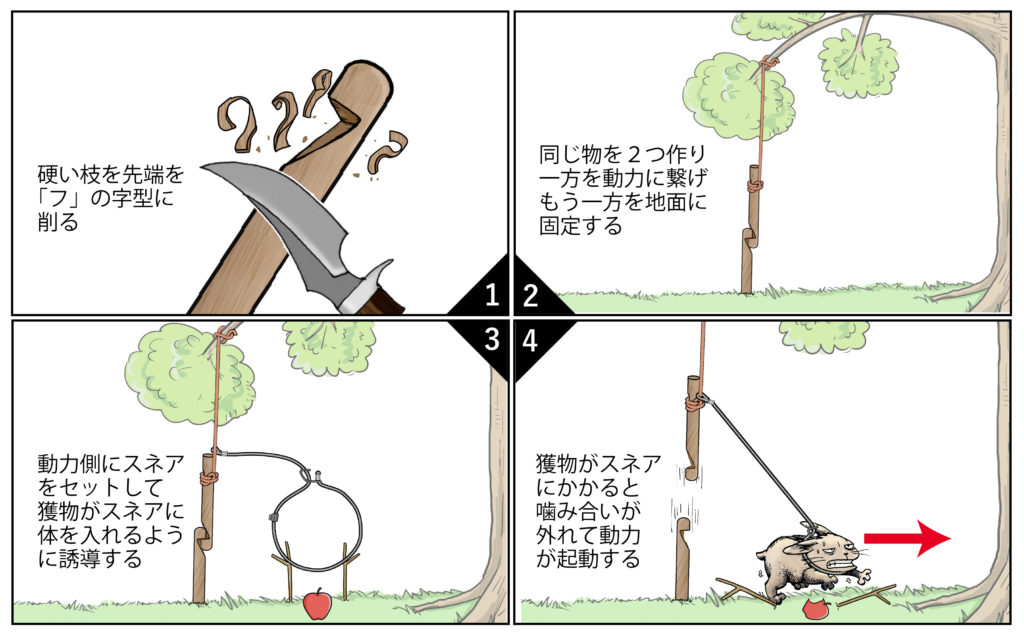

くくりわなの動力として引きバネを使うときは、バネを高い場所にかけてスネアを引っ張り上げるように使います。通常、押しバネやねじりバネは、地面に埋めて使用しますが、引きバネの場合は木などに引っかけて使用できるため、穴を掘る必要が無いというメリットがあります。

ねじりバネ式くくりわなは、よく「はねあげ式」と混同されていますが、引きバネはあくまでも「ワイヤロープを締め上げる」ための物であり、獲物を吊るし上げるような力はありません。

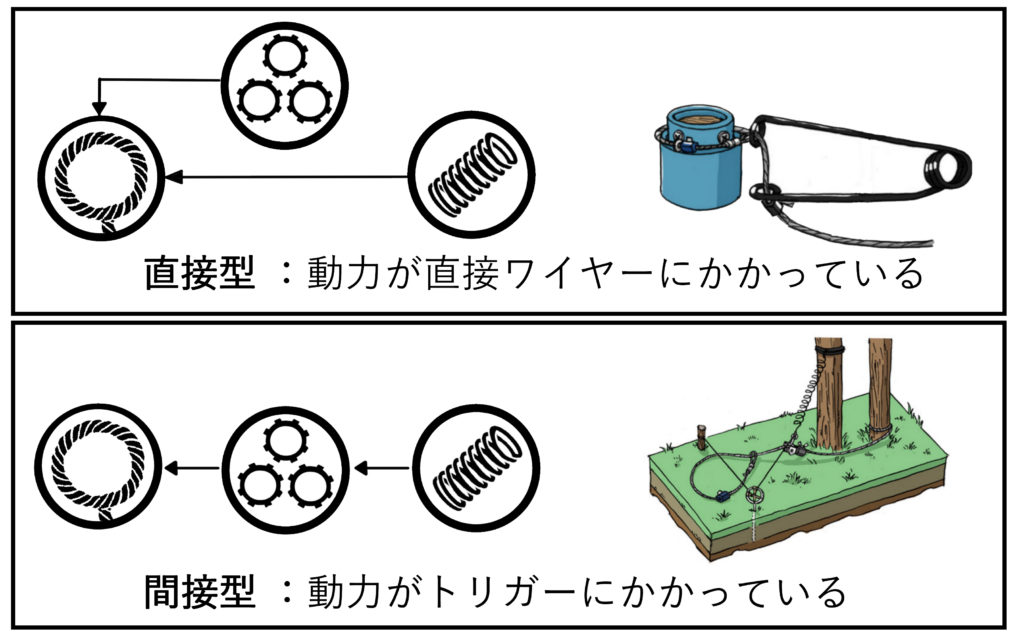

トリガー

トリガーは、獲物がスネアに体の一部を入れたとき、動力を起動させるための装置です。構造は様々ですが、大きく『直接型トリガー』と『間接型トリガー』の2種類に分類できます。

直接型トリガー

直接型トリガーは、動力のテンションが初めからスネアにかかっており、トリガーでスネアが絞まるのをロックする構造になっています。このタイプのトリガーは、スネアがトリガーから外れたら、すぐにスネアが絞まるため、素早く獲物にスネアをくくりつけることができます。しかし構造上、トリガーの形状はスネアと同じ形状にしかできないため、間接型トリガーよりも応用性は低くなります。

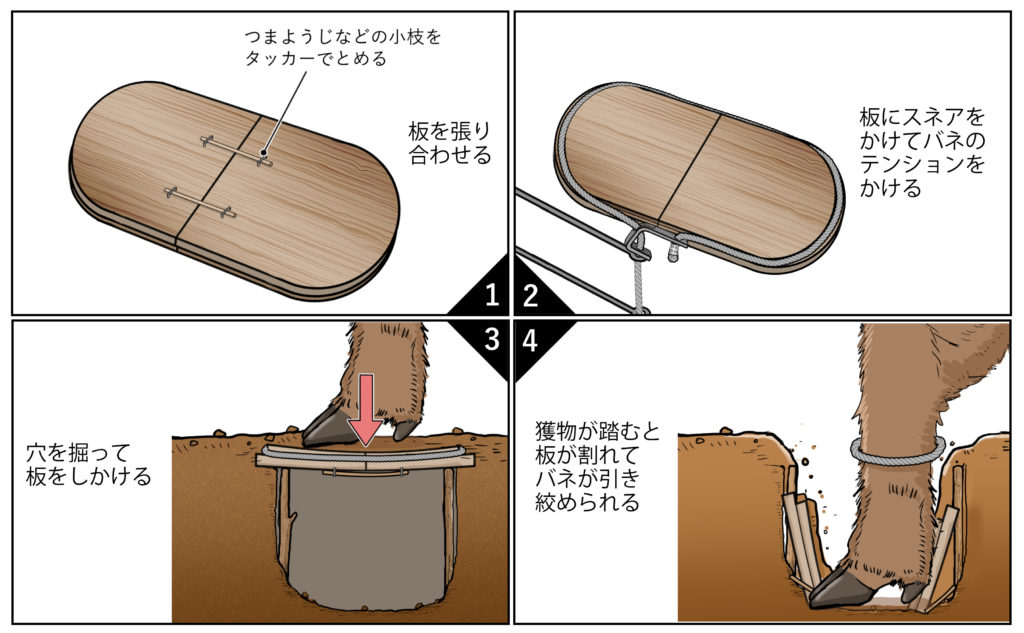

直接型トリガーには、筒の上に乗せられた板を踏み抜くことによって起動する踏板型と、張り合わせた2枚の板を踏み破ることで起動する割板型があります。

例:二重塩ビパイプの踏板式トリガー

例:板を2枚使った割れ板式トリガー

直接型トリガーについて詳しくは別ページで

間接型トリガー

間接型トリガーは、動力のテンションがスネアではなくトリガーにかかっており、このトリガーを“外す”ことによって、動力のテンションがスネアに伝達される仕組みになっています。

間接型トリガーは、直接型トリガーに比べて構造が複雑であること、また、トリガーが外れてからスネアにテンションがかかるのに遅れが生じることから、扱い方が難しいトリガーです。しかしスネアの形状によらず自由にトリガーを設計できるため、例えばスネアを空中に仕掛けたりと、応用性の高いくくりわなが作れます。

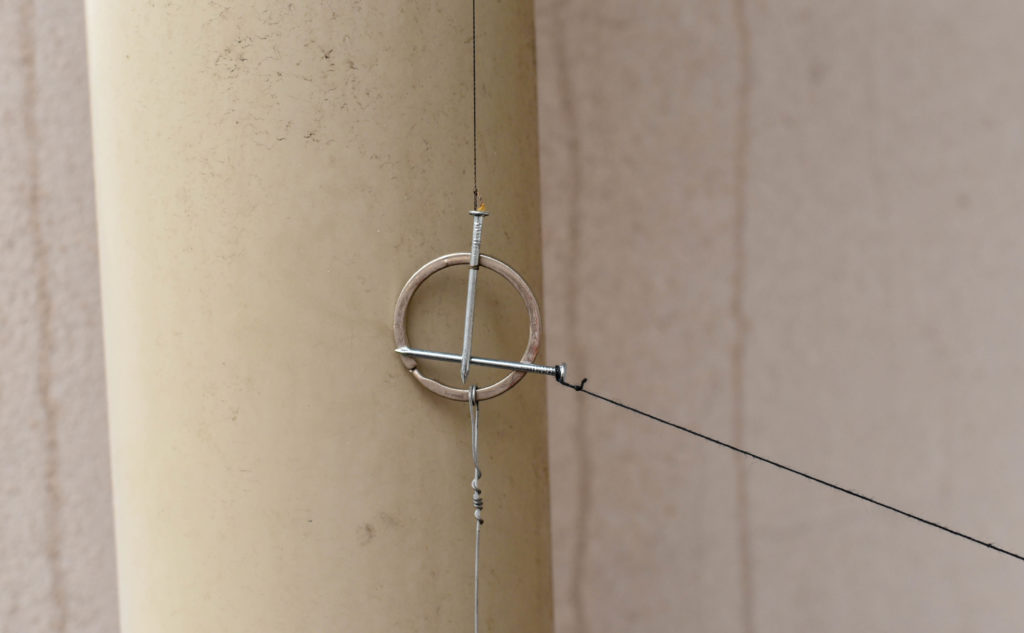

例:枝を使った噛み合い式のトリガー

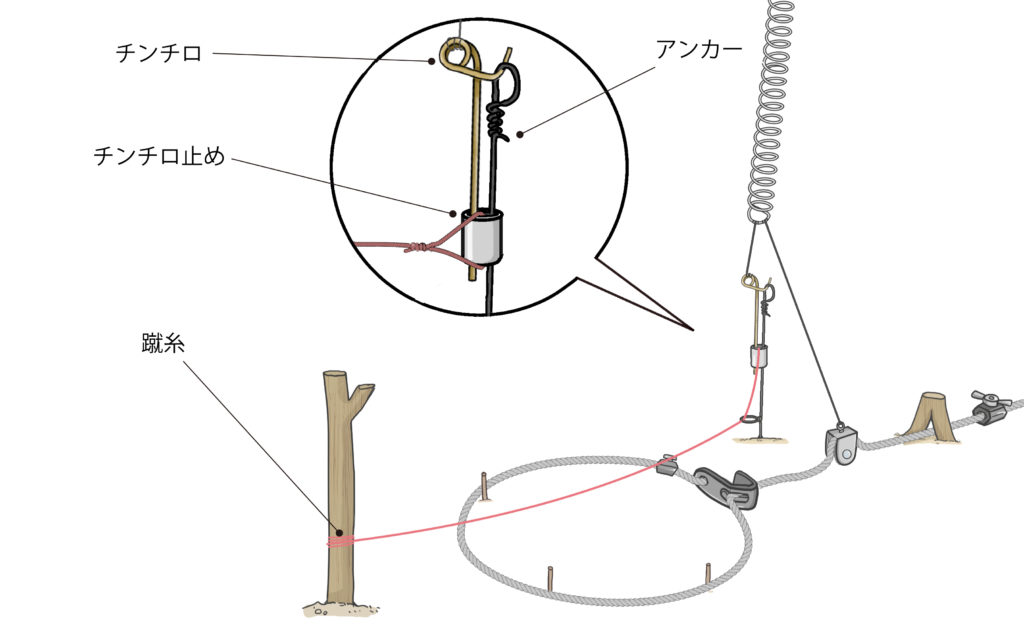

例:チンチロを使ったトリガー

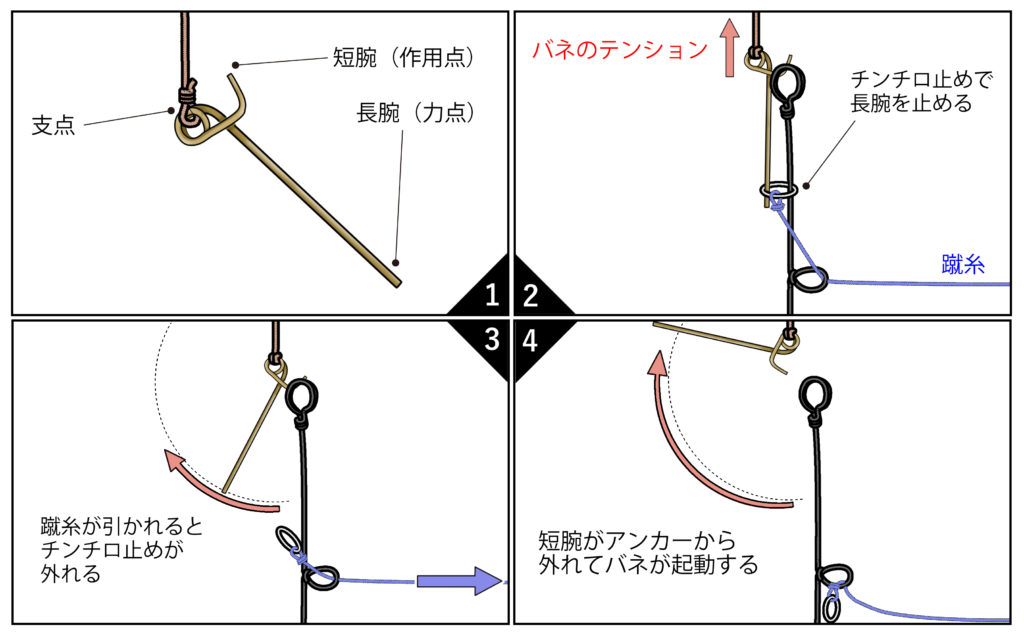

間接型トリガーでよく使われているのが、チンチロという部品です。このチンチロはシーソーのような構造になっており、短腕(作用点)にかかる動力からの大きな力を、長腕(力点)の小さな力で止めることができます。2つの棒を噛み合わせて止めるトリガーの場合は、動力のテンションと同じ力で引きはがさないといけませんが、チンチロを使えばチンチロ金具を外す小さな力で、動力の大きなテンションを操作することができます。

間接型トリガーは、直接型トリガーの踏板や割板のような専用品を使わなくても、釘とヒモなどで簡単に自作できます。直接型トリガーよりも仕掛けるのにコツがいりますが、慣れると色んな応用ができる面白いトリガーなので、また別の機会で詳しくお話をします。

ある程度は自作できるようになろう

これまででお話ししたとおり、くくりわなではスネア・動力・トリガーを組み合わせて作ります。それぞれどのように組み合わせるかによって、わなの特徴が大きく変わってくるので、自分の狩猟スタイルにあったカスタムを探してみましょう。

なお、針金や塩ビ管のような素材はホームセンターで売られていますが、ワイヤロープやバネなどの部品は、一般的な物とはまったく違うため、罠専門店で購入しましょう。

はじめのうちはメーカー品を使う

くくりわなは自作することが基本ですが、初めから全てを自作するのは難しいと思います。そこで、まずは罠専門店でセットのくくりわなを購入して、色々と試してみると良いでしょう。

代表的なくくりわな製品では、オーエスピー商会社製の『しまるくん』や『B式トラップ』、ファーレ旭社製の『ファーレ旭式』、オリモ製作所の『オリモ式』(通称「弁当箱」)、また三原村森林組合が販売する『いのしか御用』などがあります。

オススメのメーカーくくり罠

広告

まとめ

- くくりわなのスネアはワイヤロープの特性により、強度や耐久力などが変わってくる

- 動力のバネには、押しバネ・ねじりバネ・引きバネの3種類あり、それぞれ長所短所がある

- トリガーは、直接型トリガーと間接型トリガーの2種類に分けらる

- スネア・動力・トリガーの組み合わせで、くくりわなの特性が決まる

次の記事を読む

前の記事に戻る